��b���_(1)

��b���_

���U���w

�E�f�[�^�ʂȂǂ���������

�E�R���s���[�^�̗��_��H��f�[�^�\���A���ꗝ�_�Ȃǂ̊�b

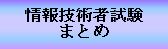

2�i���E10�i���E8�i��16�i��

2�i���F�R���s���[�^�����ł̓d���̗L���Ȃǂ�

�@�@�@�@�@�@�@����Ď��ʂ��ꂽ�f�[�^

�@�@�@�@�@�@�@�u0�v�Ɓu1�v�ŕ\��

10�i���F�ʏ�̐������g�p�����\��

�@�@�@�@�@�@�@0�`9�̐���

8�i���F�R���s���[�^�ň������ʂ̕\�����@

�@�@�@�@�@�@�@0�`7�̐���

16�i���F�R���s���[�^�ň������ʂ̕\�����@

�@�@�@�@�@�@�@0�`9�̐����{a�`f�̃A���t�@�x�b�g

�

���ʂ�\������ۂɁA�ʎ��̊�ƂȂ鐔�̂���

10�i���F10�{���ƂɌ����オ��A���10

2�i���@�F���2�A2�{���ƂɌ����オ���Ă���

16�i���F���16�A16�{���ƂɌ����オ��A

�@�@�@�@�@�@�@�u1�A16�A256�A�`�̈ʁv�ƂȂ�

���̏d��

���̏d��

10�i���Ȃ牺�ʌ�����1,10,100,1000,�`�ƁA�����オ�邲�Ƃ�10�{����A2�i���ł͉��ʌ�����1,2,4,8,�`�ƁA�����オ�邲�Ƃ�2�{�����B���ꂪ�u���̏d�݁i�����݁j�v

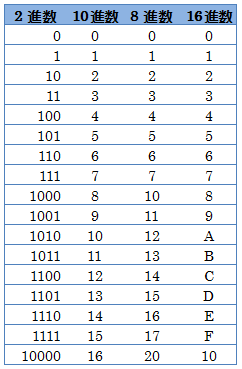

��ϊ�

����i������ʂ̐i���ɒu�������邱��

n�i����10�i��

���̏d�݂Ɍ��ɏ����ꂽ���l(n)���|���A���̌��ʂ������ĉ��Z����

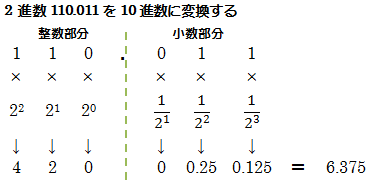

10�i����n�i��

�������F10�i����n�Ŋ����ď��Ɨ]������߁A����1�ɂȂ�܂ŌJ��Ԃ��A

�@�@�@�@���߂��]���1�����ʌ�������ׂ�

�������F10�i����n���|���āA��������0�ɂȂ�܂ŌJ��Ԃ��A

�@�@�@�@���������ォ��L�q����

��������

��������

10�i���̏�������2�i���ɕϊ����A2���|�������Z���ʂ̏�������0�ɂȂ�Ȃ������B

(��F(0.1)10��(0.00011001100�c)2�@�̂�(0.1)10�͖�������)

���������F�悸�����ɂ��āA2�̗ݏ�݂̂̐����ō\������Ă�����L������

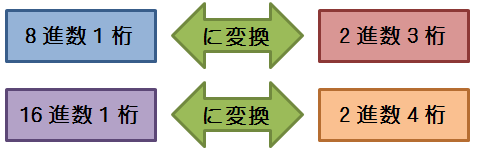

2�i����8�i���E16�i��

�����_����_�ɂ��āA8�i���ł����3�����ƁA16�i���ł����4�����Ƃɋ��

�������͉E�����ɁA�������͍����E�ɋ��A���ꂼ���8�i��or16�i���ɕϊ�

��3��(8�i��)�A4��(16�i��)�ɂȂ�Ȃ��ꍇ�́A�s�����Ă��錅���Ԃ�0���[����

8�i���E16�i����2�i��

1������2�i���ɕϊ����A�L�q����

| 2�i����8�i���F3���ɋ���āA2�i���̌��̏d�݂��|���đ��� 2�i����16�i���F4���ɋ���āA2�i���̌��̏d�݂��|���đ��� n�i����10�i���Fn�i���̊e���̐��l�ƌ��̏d�݂��|���đ��� �@�@�@�@�@�@�@(�������A����������) 10�i����n�i���F10�i����n�Ŋ���A�]������ʌ�������ׂ�(������) �@�@�@�@�@�@�@�F10�i����n���|���ď�������0�ɂȂ�܂ŌJ��Ԃ��A �@�@�@�@�@�@�@�@���������ォ��L�q(������) |

�����̕\��

�R���s���[�^�ł͕�����2�i���̐��l�Ƃ��Ĉ����Ă���B�R���s���[�^��ň��������Ɋ���^����ꂽ2�i���R�[�h���u�����R�[�h�v�ƌĂ�ł���B���Ăł�1�o�C�g�ō\�����邪�A���{�ł͂Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�E�����Ȃǂ̕��������p���邽��2�o�C�g�ŃR�[�h������Ă���

��\�I�ȕ����R�[�h

| ���� | ���� |

|---|---|

| ASCII | ANSI(�č��K�i����)���K�i���������R�[�h�B1�o�C�g�����B1�����ɂ�7�r�b�g���g�p���A8�r�b�g�ڂ̓G���[�m�F�p�̃p���e�B�B������������щ����L�� |

| JIS | JIS(���{�H�ƋK�i)���K�i���������R�[�h�B�p�����E�L���Ȃǂ�1�o�C�g�����ƂЂ炪�ȁA��������2�o�C�g�������܂� |

| �V�t�gJIS | JIS�̈��BMicrosoft�ɂ���Ē�`���ꂽ�BWindows��Mac OS�Ȃǂō̗p����Ă���A�����ōł����y |

| EUC | AT&T�Ђ��K�i�B�g��UNIX�R�[�h�Ƃ������B���UNIX�ŗ��p����Ă���B2�o�C�g�����ɂ��Ή� |

| EBCDIC | �č�IBM�Ђ��K�i�B8�r�b�g�̕����R�[�h�B��ɔėp��^�R���s���[�^�ō̗p |

| Unicode | ISO��IEC���K�i�B�S���E�̕�����2�o�C�g�ŕ\�����邱�ƂŁA1�̃R�[�h�łقƂ�ǂ̕��������^ |

�p���e�B�r�b�g

�p���e�B�r�b�g

�����R�[�h�Ȃǂ̌����������邽�߂̃r�b�g�̂���

�r�b�g�ƃo�C�g

�R���s���[�^�Ŏ�舵����f�[�^�́A�r�b�g(binary digit:bit)�ƃo�C�g(byte)�Ƃ����P�ʂŎ�舵���A�r�b�g�̓R���s���[�^�����ɂ�������\���̍ŏ��P�ʂŁA1�r�b�g�ł�"0"�܂���"1"���i�[�����

�f�[�^�̋L���e�ʂȂǂ�\���Ƃ��ɗp������

| �E�r�b�g�̓R���s���[�^�����ɂ�������\���̍ŏ��P�� �E�f�[�^�̗e�ʂ�\���P�� �E1�r�b�g�ł�"0"�܂���"1"���i�[����� �E8�r�b�g��1�o�C�g |

���l�̕\��

�R���s���[�^��̌���ꂽ�r�b�g���Ő��l��\�����邽�߂̕\�����@�ɂ͈ȉ��̂��̂�����

10�i���̕\�����@

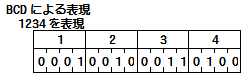

BCD�@(2�i��10�i)

BCD�@(2�i��10�i)

2�i��4����p���āA10�i���ɂ�����1������\��������@

�y�����z

�������̕�����\���ł��Ȃ�

���{���A2�i����4�����g�p�����16��ނ��\���\�����ABCD�ł�0�`9��10���

�@��\��������

��10�i���ɂ����Č���1�����邲�ƂɁABCD�ł�4�������邱�ƂɂȂ�

�]�[��10�i���@(�A���p�b�N10�i��)

�]�[��10�i���@(�A���p�b�N10�i��)

1���̐��l��1�o�C�g(8�r�b�g)�ŕ\�����@

1�o�C�g�̏��4�r�b�g���]�[�����Ƃ����AJIS�R�[�h�̏ꍇ��0011�AEBCDIC���[�ǂ̏ꍇ��1111���ݒ肳���

1�o�C�g�̊K�r�b�g�����l��\��

�ʼn��ʌ��̃]�[�����͐����̕�����\��(���F1100�A���F1101�Ƃ��邱�Ƃ�����)

�y�����z

��1�o�C�g�ł��̐��l�̕����R�[�h��\��

�����l�ƕ����̕ϊ����ȒP�ɍs����

�p�b�N10�i��

�p�b�N10�i��

1���̐��l��4�r�b�g�ŕ\�����@

�ʼn��ʌ���4�r�b�g�͐����̕�����\��(���F1100�A���F1101�Ƃ��邱�Ƃ�����)

�����������̂Ƃ��́A���[��0000�����A�f�[�^�𐮐��o�C�g�ŕ\����悤�ɂ���

�y�����z

���]�[��10�i���Ɣ�r���āA�K�v�Ȍ��������Ȃ��Ă���

�����̕\�����@

��Βl�\��

��Βl�\��

��Βl�\���́A��ԍ��[�̃r�b�g�ł����ŏ�ʂ̃r�b�g���r�b�g�ɂ������̐��l�ł����0�A���̐��l�ł����1���Z�b�g����

�␔�\��

�␔�\��

�␔�Ƃ�

�␔�Ƃ�

���鐔�l�̌����ЂƂJ��グ�邽�߂ɉ��Z���鐔�l�̂���

(��F10�i���ł�6�{4��10�ł��邩��6�̕␔��4)

1�̕␔

1�̕␔

���鐳�̐���\���r�b�g������ׂĔ��]�������\���`��]

����̐��Ƃ��Ē�`����

1�̕␔�̌��_�F0��00000000��11111111�Ƃ�����ʂ�̕\���`��������

2�̕␔

2�̕␔

���鐳�̐���\���r�b�g������ׂĔ��]�����A1�����Z�����\���`��(1�̕␔�ŕ\���ꂽ����1������������)�̐��Ƃ��Ē�`����

0����ʂ�ɕ\���������͏��ł���

2�̕␔�̍ő�̃����b�g�͑����Z���s���Ƃ��Ƀv���X�ł��邩�}�C�i�X�ł��邩�ɂ���ďꍇ���������Ȃ��čςނ���

2�i���̌��Z

2�i���̌��Z

2�̕␔���g�p���邱�ƂŁA2�i���̌��Z�����Z�Ƃ��Čv�Z�\

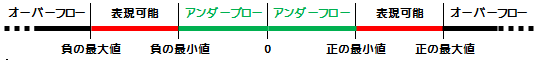

�\���\�Ȑ��l�͈̔�

�\���\�Ȑ��l�͈̔�

2�̕␔�̏ꍇ�An�r�b�g�ŕ\���\�Ȑ��l�͈̔́F�|2n-1�`2n-1�|1

| 1�̕␔�̋��ߕ� �@�@�@�@�e����1��0�]���� 2�̕␔�̋��ߕ� �@�@�@�@1�̕␔�{1 �}�C�i�X��10�i����2�̕␔�\������ �@�@�@�@10�i����2�i���ɕϊ����A����2�i����2�̕␔�\������ 2�̕␔�\�����ꂽ�}�C�i�X��2�i����10�i���ɕϊ����� �@�@�@�@�ŏ�ʃr�b�g�ɒ��ڂ��āA �@�@�@�@�@�@1�Ȃ�}�C�i�X������2�̕␔�����߂� �@�@�@�@�@�@�O�Ȃ���̂܂�2�i����10�i���ɕϊ����� |

�����̕\�����@

�Œ菬���_��

�Œ菬���_��

�����_�̈ʒu�����̈ʒu�ɌŒ肵�Đ��l��\��������@

���\���ł���l�͈̔͂��͂邩�ɋ���

�����������N����Ȃ�

�������ɉ��Z�\

�������Ȃ��Œ菬���_���F���̐���\���ł��Ȃ�

�������t���Œ菬���_���F�ŏ�ʂ̃r�b�g�������̕����r�b�g�ɂȂ�

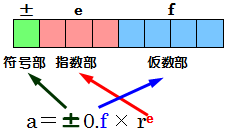

���������_��

���������_��

�����_�̈ʒu���ړ����A���ڍׂȐ��l������������@

��ʓI�ɃR���s���[�^�Ȃǂ́A�������Ə��������Đ��l�Ǘ����s���A�������̃f�[�^�\���ɂ����ĕ��������_����p���Ă���

���������_���ł́A����a���ua��0.f�~re�v(f�������Ae���w���Ar���)�Ƃ����`�ŕ\������

| ���� | ���� |

|---|---|

| ������ | ���l������������\���B���̏ꍇ0�A���̏ꍇ1 |

| �w���� | ��ׂ̂����2�i���ŕ\���B���ׂ̂����2�̕␔���g�p |

| ������ | �����_�ȉ��̐��l��\���B���K�����Ă��� |

���������_���̐��K��

���������_���̐��K��

�����_�̒����0�ȊO�̐��l�����Ԃ悤�ɒ������ĕ\�����邱��

(��F0.0023578��0.23578�~10-2)

�␔���̃r�b�g

�␔���̃r�b�g

���������_���̎w�����̃r�b�g�͈�ʓI��2�̕␔��p����ꍇ�Ɓu�G�N�Z�X�v�ƌĂ���@���g���ĕ\������ꍇ������

���G�N�Z�XN�w�����̕��̐��l�𐳂̐��l�ɒu�������邽�߂�63��127�ȂǁA���̐��l�����Z���Ă���r�b�g�\��������

�P���x���������_��

�P���x���������_��

1�̐��l��32�r�b�g�ŕ\�����镂�������_���^

��ʓI�ɁA1�r�b�g�̕������A7�r�b�g�̎w�����A24�r�b�g�̉�������32�r�b�g�ŕ\������B�\���ł���l�͈̔́|3.40282�~1038�`3.40282�~1038�ŁA���x��6���AC����Ȃǂł́ufloat�^�v�ȂǂƌĂ�Ă���

�{���x���������_��

�{���x���������_��

1�̐��l��64�r�b�g�ŕ\�����镂�������_��

��ʓI�ɁA1�r�b�g�̕������A11�r�b�g�̎w�����A52�r�b�g�̉������̌v64�r�b�g�ŕ\������B�\���ł���l�͈̔͂́|1.79769�~10308�`1.79769�~10308�ŁA���x��15��

�덷

�R���s���[�^��Ő��l�\���Ɏg�p�ł���r�b�g�������܂��Ă��邽�߁A���Z���ʂɎ��ۂ̐��l�ƃR���s���[�^�ŕ\�����鐔�l�̍��u�덷�v��������

�ۂߌ덷

�����_�ȉ��̋ɂ߂ď������P�ʂŒl���ۂ߂Čv�Z�������ʁA�v�Z���ʂƐ������l���킸���ɂ���邱��

�ʼn��ʌ���菬�����������l�̌ܓ���؎̂āA��グ���s���Ƃ��ɐ�����덷

��������

���������_���Z�ŁA�v�Z���ʂ�0�ɋɒ[�ɋ߂��Ȃ�����Z���s�����Ƃ��ɁA�L�������̌������ɒ[�ɏ��Ȃ��Ȃ邱��

(��F�u0.123456x102-0.123455x102�v�̂悤�Ȍv�Z���s���ƁA�u1x10-4�v�ƂȂ�A�L�������̌�����7�������C��1���Ɍ������Ă��܂�)

���������_�`���ł͏�ɗL�������̌��������ɂ��Ĉ����Ă��邽�߁A�����������ɕs�����������������I��0�Ŗ��߂Ă��܂��A�^�̒l�Ƃ̊ԂɌ덷���������Ă��܂��B���̒l���v�Z�Ɏg�p���邱�Ƃő傫�Ȍ덷���܂l���Ԃ���邱�Ƃ�����

���

��Βl�̑傫�����ɒ[�ɈقȂ鐔���̉��E���Z���ɏ������l�̏��������邱�ƁB���̂��Ƃɂ���ċN����v�Z�̌덷

�傫�����ɒ[�ɈقȂ�l�𑽐��v�Z����ꍇ�A����̉e���œK�Ȍv�Z���ʂ������Ȃ����Ƃ����邽�߁A�H�v�K�v�ƂȂ�

�I�[�o�[�t���[(�����ӂ�)

���l���Z���s�������ʂ̐�Βl���A�����鐔�l�̍ő�l���邱��

��̐��l��\�����邽�߂Ɋ��蓖�Ă�ꂽ�L���e�ʂ̏���������

�A���_�[�t���[

���������_���Z�����ŁA�v�Z���ʂ̎w���������������Ȃ�߂��A�g�p���Ă���L�q���@�ł͐��l���\���ł��Ȃ��Ȃ���

�V�t�g���Z

�r�b�g�̈ʒu������E�ɂ��炷���ƂŁA���l�̏�E���Z�������ɏ���������@

| �����ɂ��炷(���V�t�g):���̐��l��2��n��{(2��n��ŏ�Z) ���E�ɂ��炷(�E�V�t�g):���̐��l��2�́|n��{(2��n��ŏ��Z) |

�Z�p�V�t�g

�������l���������l���Z���s�����Ɏg�p

a)�����r�b�g�������r�b�g����V�t�g����@---�@

b)�͂ݏo�����r�b�g�͐�̂Ă�@---�@

c)���r�b�g�ʒu�ɂ�

�@�@�@�@���V�t�g�F"0"�@---�A

�@�@�@�@�E�V�t�g�F�����r�b�g�Ɠ����l�@---�B

�@�@���i�[����

�_���V�t�g

���l���Z�ł͂Ȃ��A�P�Ƀr�b�g�̈ʒu���ړ�����Ƃ��Ɏg�p

a)�����r�b�g���܂ނ��ׂẴr�b�g����V�t�g����@---�@

b)�͂ݏo�����r�b�g�͐�̂Ă�@---�@

c)���r�b�g�ʒu�ɂ�"0"���i�[����@---�A

�W���Ƙ_�����Z

�W���F��������Ɋ�Â��ăO���[�v�����ꂽ�f�[�^�̏W�܂�̂��ƂŁuA�܂���B�v�Ȃǂ̕��͂ŕ\���\�B���̂悤�ȕ��͂������(�_����)�Ƃ����B�x���}�ɂ��}�������邱�Ƃ��\

�_�����Z�Ƙ_����H

�_�����Z�F�����̏���(�_��)�̑g�ݍ��킹���������ŕ\�������̉��Z���@

�_����H�F�R���s���[�^�����̘_�����Z��S������d�q��H

�@�@�@�@�@�@�u��H�L��(MIL�L��)�v���g���Đ}�ŕ\������

�_���L��

�_���L��

�_�����Z���s���Ƃ��Ɏg����L��

| �_���L�� | �Ӗ� | �� |

|---|---|---|

| �E�@,�@�� | �_����(AND) | X�EY�@,�@X��Y |

| �{�@,�@�� | �_���a(OR) | X�{Y�@,�@X��Y |

| �\�@,�@�� | �ے�(NOT) | X�@,�@��X |

| �r���I�_���a(EOR,XOR) | X |

������H�Ƒg�ݍ��킹��H

������H�Ƒg�ݍ��킹��H

�_����H�́u������H�v�Ɓu�g�ݍ��킹��H�v�ɕ��ނ����

������H

������H

���͒l�Ƙ_����H�̓�����Ԃɂ���ďo�͂����܂�_����H

�t���b�v�t���b�v��H

�g�ݍ��킹��H

�g�ݍ��킹��H

�_����H�̓�����ԂƂ͊W�Ȃ��A���͒l�����ɂ���ďo�͂����܂�_����H

�t���b�v�t���b�v��H

�t���b�v�t���b�v��H

�u0�v�Ɓu1�v�̂ɂ����1��H��1�r�b�g�̏����ꎞ�I�ɋL���ł���_����H�̂���

��{�I�Ș_�����Z

��{�I�Ș_�����Z

| ���� | ���� | ��H�L�� |

|---|---|---|

| �_����(AND) | 2�̓��͒l���Ƃ���1�̂Ƃ�1�A ����ȊO��0���o�� |  |

| �_���a(OR) | 2�̓��͒l���Ƃ���0�̂Ƃ�0�A ����ȊO��1���o�� |  |

| �ے�(NOT) | ���͒l��1�Ȃ��0�A 0�Ȃ��1���o�� |  |

| �@ | �_���� | �_���a | �ے� | |

|---|---|---|---|---|

| AND | OR | NOT | ||

| �@X | �@Y | X�EY | X�{Y | X |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

�g�����̘_�����Z

�g�����̘_�����Z

| ���� | ���� | ��H�L�� |

|---|---|---|

| �ے�_���� (NAND) | �_���ςƔے��g�ݍ��킹���_�����Z 2�̓��͒l���Ƃ���1�̂Ƃ�0�A ����ȊO��1���o�� |  |

| �ے�_���a (NOR) | �_���a�Ɣے��g���킹���_�����Z 2�̓��͒l���Ƃ���0�̂Ƃ�1�A ����ȊO��0���o�� |  |

| �r���I�_���a (EOR�@,�@XOR) | �_����t�Ƙ_���a�Ɣے��g���킹���_�����Z 2�̓��͒l�������Ȃ�0�A �قȂ�Ȃ�1���o�� |  |

| �@ | �ے�_���� | �ے�_���a | �r���I�_���a | |

|---|---|---|---|---|

| NAND | NOR | EOR�@,�@XOR | ||

| �@X | �@Y | X�EY | X�{Y | X��Y |

| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

�_�����Z�̖@��

�_�����Z�̖@��

�h�E�����K���̖@��

�h�E�����K���̖@��

| 1)�_���a�̔ے�́A�ے�̘_���ςɓ����� |

���z��

���z��

| A�E(B�{C)��A�EB�{A�EC A�{(B�EC)��(A�{B)�E(A�{C) |

�_���ς̖@��

�_���ς̖@��

| A�EA��0 A�E0��0 A�E1��A |

�_���a�̖@��

�_���a�̖@��

| A�{A��1 A�{0��A A�{1��1 |

�v��H(��H�v)

�v��H(��H�v)

�_����H��g���킹�Ď��ۂɕK�v�ȉ�H�̍\����_���I�ɐv���邱��

���\�A���쐫�A�M�����A�v������R�X�g�̍팸���܂߂Đv����

�����Z��ƑS���Z��

�l���v�Z��_�����Z���s����H���u���Z��H�v�Ƃ����A2�i���̉��Z���s�����Z��H���u���Z��v�Ƃ����B���Z��ɂ́u�����Z��v�Ɓu�S���Z��v������

�����Z��

�����Z��

2�i���̉��Z�ʼn��ʌ�����̌��オ����l�����Ȃ����Z��̂���

�_���ςƔr���I�_���a�̉�H�̑g�ݍ��킹�ō\�������

�y�����z

��2�i���̉��Z���s�����߂́A�ʼn��ʂ̃r�b�g���Z

�������Z���2�r�b�g�ȏ�̌��������Z�ɂ͎g�p�ł��Ȃ�

| ���� | �o�� | ||

|---|---|---|---|

| A | B | C | S |

| 0 | 0 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | 0 | 1 |

| 1 | 0 | 0 | 1 |

| 1 | 1 | 1 | 0 |

�S���Z��

�S���Z��

2�i���̉��Z�ʼn��ʂ̌�����̌��オ����܂߂���Z��̂���

2�̔����Z��Ƙ_���a�̉�H�̑g�ݍ��킹�ō\�������

�y�����z

�������Z���2�r�b�g�ȏ�̂����������Z�ɂ͎g�p�ł��Ȃ�

| ���� | �o�� | |||

|---|---|---|---|---|

| A | B | X | C | S |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |