基礎理論(3)

基礎理論

情報に関する理論

情報理論

応用数学の確率や統計などを利用して、事象が発生する確率や情報の量の関係などを数値として求めること

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| 正起確率 | 事象が発生する確率 |

| 情報量 | 事象が持っている情報の量 |

| 正起確率がPの事象Aより得られる情報量をL(A)としたとき ●P(A)=小 → L(A)=大 ●P(A)=大 → L(A)=小 |

正起確率P、情報量Lのとき |

符号理論

あらゆる情報は数値に変換して情報量として表現できる。情報を数値に変換することを「符号化」いい、符号化することで、データ利用の範囲を広げ、データ活用の効率化を実現できる

符号理論

符号理論

情報を符号化して伝送を行う際の正確性、効率性に関する理論

符号化の種類

情報源符号化

情報源符号化

転送前のデータを効率的に圧縮することを目的にした符号化。データ圧縮、コンパクト符号などがある

ハフマン方式

ハフマン方式

ファイル圧縮技術のひとつ。データを出現率をもとに0と1を割り振り※、符号化、圧縮する方法。可逆圧縮方式。ファイル圧縮ソフトや画像形式などで多用される

※出現確率の高い文字には、短い0,1を割り振り、出現確率の低い文字には、長い0,1を割り振る

ランレングス符号化

ランレングス符号化

連続して現れるデータを、繰り返しの回数で置き換えることによりデータ量を削減する方法。圧縮によって内容を損なわない可逆圧縮方式。数値データや画像データなど同一ビットが連続しているデータを圧縮するのに適している。主に画像データの圧縮に適している

通信路符号化

通信路符号化

データの転送時に通信路上に存在する雑音などの障害への耐性を強化するために、誤り検出、誤り訂正符号などのデータビット(冗長ビット)を追加すること

リード・ソロモン符号

リード・ソロモン符号

符号理論における誤り訂正符号の一種。訂正能力が高く様々なデジタル機器で応用。(地上波デジタル、衛星通信、ADSL、DVTR、CD、DVD、QRコード等)

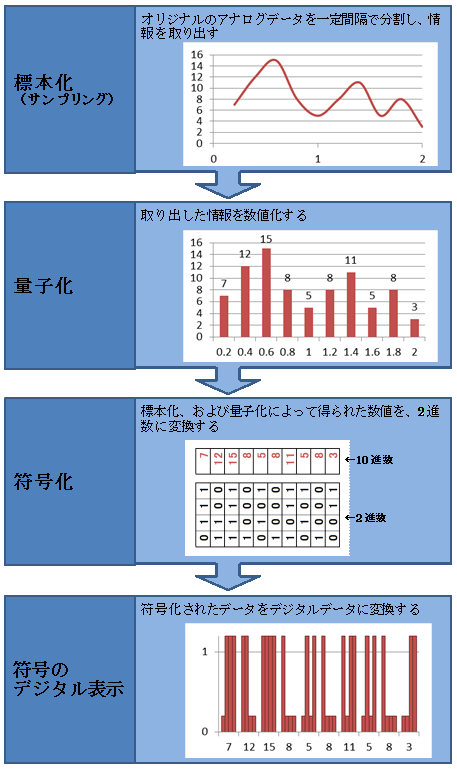

A/D変換

情報をアナログからデジタルへ変換すること。下記のようなステップを経て変換を行う

述語論理

命題を組合わせて、別の事象の真偽を証明すること

演繹推論

一般的・普遍的な前提から、より個別的・特殊的な結論を得る推論方法

(例)犬や吠える → ポチは犬である → ポチは吠える

帰納推論

個別的・特殊的な事例から一般的・普遍的な規則・法則を見出そうとする推論方法

関係データベースにおけるデータ分析のデータマイニングに利用される

(例)犬Aは骨が好き → 犬Bは骨が好き → 犬は骨が好き

形式言語

自然言語

自然言語

日本語や英語など、歴史の中で自然と発生した言語。基本的な文法はあるが厳格ではない

形式言語

形式言語

プログラム言語など厳格な文法に沿って記述される言語

言語の分類

言語の分類

| タイプ | 使用する文法 | 言語例 |

|---|---|---|

| 0型 | 句構造文法 | 自然言語 |

| 1型 | 文脈依存文法 | |

| 2型 | 文脈自然文法 | プログラム言語 |

| 3型 | 正規文法 | 体系化したコード |

文脈自由文法

プログラム言語を正確に記述するための形式文法のひとつ。「○○とは××である」という構文を定義する

V → w (V:非終端記号、w:終端記号)

前後関係に依存せずに非終端記号Vをwに置換できる

BNF(バッカス・ナウア記法)

文脈自由文法自体を定義するための言語のひとつ

定義を行うとき、非終端記号は<>で囲み、終端記号はそのまま記載する

| 記号 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| ::= | 「〜とは〜である」の意味 定義の必要なものを提示する | <数値>::=<数字> 数値とは数字である |

| | | 「または」の意味 | <数字>::=0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 数字とは0または1---または9である |

正規表現

正規表現

文字列を形式的に定義するときの規則のこと。BNFを記述するときに使用する

| 規則 | 説明 |

|---|---|

| [値1−値2] | 値1から値2のうち1文字 |

| * | 直前の正規表現を0回以上繰り返す |

| ? | 直前の正規表現を0回または1回繰り返す |

| + | 直前の正規表現を1回以上繰り返す |

(例)[A−Z]+[0−9]*

---正規表現で英大文字を1回以上繰り返した後で、数字を0回以上繰り返す

メタ言語

メタ言語

言語の文法や構文自体を定義するための言語のこと。BNFはメタ言語のひとつ

構文図式

BNFで表した構文を視覚的に図で表現したもの

逆ポーランド表記法(後置表記法)

逆ポーランド表記法(後置表記法)

演算子を計算式の後ろに記述することで、計算式をコンピュータで処理しやすい形式に変換する表現法のこと

例) 式 Y=(A−B)×C → YAB−C×= と表現する

オートマトン

コンピュータに形式言語で記述された分を入力して結果を出力するための仮想的な機械概念のこと

※有限オートマトン:状態と入力した値の組み合わせた有限個のもの

状態遷移表

コンピューターに何らかの入力(イベント)がある場合に、状態がどのように変化するかを、表で示したもの。取り得る入力と状態のすべての組み合わせを確認可能

| 時間設定 | カウントダウン | アラーム音出力 | |

|---|---|---|---|

| 時間設定ボタン | カウントダウン時間設定 | / | / |

| スタートストップボタン | カウントダウン開始 | カウントダウン停止 | アラーム音停止 |

| カウントダウン終了 | × | カウントダウン停止 アラーム音出力 | × |

状態遷移図

時間の経過や動作によって変化する状況を図で表したもの。状態を円で、状態の変化を矢印で図示する。タスクの状態変化を表すときにも用いられる

人工知能

人間の脳がつかさどる機能を分析して、その機能を人工的に実現させようとする試み。その機能を機能を持たせた装置やシステムのこと

学習型

結果を得るための処理や条件を学習して、同じような結果や条件の場合に処理を実現する人工知能のこと。これを応用して知覚情報から内容を認識したり、判断したりする機能を「ニューラルネットワーク」という

ニューラルネットワーム

ニューラルネットワーム

人間が普段行っている認識や記憶、判断などの機能をコンピュータに処理させる仕組み

知能ベース型(エキスパートシステム)

専門的な知識を蓄積して、必要な時にその知識から推論して処理を実現する人工知能のこと。知識ベースの情報を元に推論する方法を「推論エンジン」という

ファジィ型

「暑い」「寒い」といった幅を持ったあいまいな情報から判断して、適切な結論を導き処理を実現する人工知能のこと

通信に関する理論

伝送理論

コンピュータで情報を伝達する技術や、伝送データの信頼性を高めるための記述に関する理論

通信方式

| 名称 | 説明 | |

|---|---|---|

| 単方向通信 | データの通信方向が一方向の通信方式 | |

| 双方向通信 | データの通信方向が双方向の通信方式 | |

| 半二重通信 | 伝送路を交互に切り替えながら双方向通信を実現する方式。2線式ケーブルをループ状に接続し、流れを逆にすることで反対方向の通信も可能となる | |

| 全二重通信 | 双方向通信を実現する方法。4線式のケーブルをループ状に接続、同時に通信できる | |

シリアル伝送(直列伝送)

シリアル伝送(直列伝送)

伝送路を1本の通信回線で直列につなぎ、1ビットずつデータを伝送する方式

パラレル伝送(並列伝送)

パラレル伝送(並列伝送)

伝送路を複数の通信回線で並列につなぎ、同時に複数ビットを伝送する方式

多重化方式

1本の伝送路で複数の通信を同時に行う技術のこと

| 名称 | 説明 | |

|---|---|---|

| FDM | 周波数分割多重 | 1本のアナログ回線の集荷数帯域を複数に分割して、複数の通信を同時に行う方式 |

| TDM | 時分割多重 | 1本のデジタル回線を一定時間ごとに接続先を切り替えて、複数の通信を同時に行う方式 |

信号同期方式

送信側と受信側でデータの送受信のタイミングを合わせること

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| 調歩同期 | 文字列の最初と最後に同期用のビットを追加して同期をとる方式。最初に付加するビットを「スタートビット」、最後に追加するビットを「ストップビット」という。文字列ごとにビットを追加するので伝送効率が悪く、低速データ伝送に利用される |

| キャラクタ 同期 (SYN同期) | 「SYN」と呼ばれる伝送制御キャラクタ(00010110)を追加して同期をとる方式。文字列のブロック単位に伝送制御キャラクタを追加するので、文字列データ(文字データの集まり)のビット数は8の倍数となる。中高速のデータ送信に利用される |

| フラグ同期 (フレーム同期 ・ビット同期) | 「フラグ」と呼ばれる符号(01111110)を追加して同期をとる方式。文字列のフレーム(ビットの集まり)単位にフラグを追加するので、文字列データのビット数は8の倍数になる必要はなく(データの長さに制約がない)、大量にデータを送信可能。高速のデータ送信に利用される |

誤り制御方式

データを送信するときに、データの誤りを検出したり、訂正したりする技術のこと

| 名称 | 説明 | |

|---|---|---|

| パリティチェック方式 | データを送信するときに、検査用のビット(1ビット)を追加することで、データの誤りを検出する方式 | |

| 偶数パリティチェック 奇数パリティチェック | ビット列の「1」の個数が偶数または基数になるようにパリティビットを追加する | |

| 垂直パリティチェック | 1件の伝送データにパリティビットを追加する | |

| 水平パリティチェック | 複数件の伝送データの各ビット列にパリティビットを追加する | |

| CRC方式 | データを伝送するときに、データを除算した余りを検査用の巡回符号(CRC符号)として追加することでデータの誤りを検出する方法 | |

| ハミング符号方式 | データを伝送するときに、2ビットの誤りを検出し、1ビットの誤りを訂正する符号(ハミング符号)を追加することで、データの誤りを検出・訂正する方式 | |

チェックサム

チェックサム

データの誤りを検出するために算出した値のこと。送信側と受信側の双方で、決められた演算方式によって算出した値が一致するかどうかでデータの誤りを検出する(CEC符号、ハミング符号)

変復調方式

変調

変調

デジタルデータをアナログ信号に変換する処理

復調

復調

アナログ信号をデジタルデータに変換する処理

| 名称 | 説明 | 利用例 | |

|---|---|---|---|

| AM | 振幅変調 | 搬送波の振幅の強弱で情報を伝送する方式 | AMラジオ放送、航空機無線、アナログテレビ |

| FM | 周波数変調 | 搬送波の周波数の変化で情報を伝送する方式 | FMラジオ、アマチュア無線 |

| PM | 位相変調 | 搬送波の位相の変化で情報を伝送する方式 | |

| PCM | パルス信号変調 | アナログ信号を標本化・量子化して、パルス信号に変換して伝送する方式 | デジタル信号 |

搬送波(キャリア)

搬送波(キャリア)

情報を伝送するための波動のこと

位相

位相

周期的な波動が起きている状態。またはその位置のこと

制御に関する理論

信号処理

アナログ信号をフィルタリング・分析して必要な情報を得ること。A/D変換。D/A変換を行う

フィルタリング

フィルタリング

信号の中から雑音を除去すること

制御に関する理論

制御:対象となるものを動作させ、目標値に向かってコントロールすること

コンピュータで制御することで安全に動作したり、快適に使用したりできる

制御の種類

| 名称 | 説明 | |

|---|---|---|

| フィードバック制御 | クローズドループ制御 | 現在の状態を常時検知、目標値と比較して状態を制御する方式 |

| フィールとフォワード制御 | オープンループ制御 | 現在の状態は検知せず、目標値に対して一方的に制御する方式 |

| シーケンス制御 | あらかじめ決められた順序に従って制御する方式 | |

| PWM制御 | パルス変調方式 | 電源のオンとオフを切り替えることで、電流や電圧を制御する方式 |

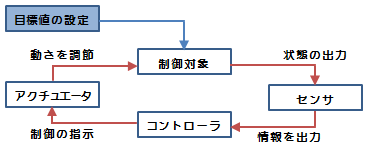

制御のしくみ

制御対象の光りや温度、圧力などの状態を「センサ」で検出して、コンピュータが処理しやすい機械的な電圧、電流、抵抗等の電気信号に変換する。コンピュータにはリアルタイムOSによってリアルタイムに処理を完了するための「応答特性」や処理を安定して動作させるための「制御安定性」が必要

アクチュエータ

アクチュエータ

電気信号を機械的な動作に変換し、制御対象を一定の状態に保つために状態を調節するための装置