�v���W�F�N�g�}�l�W�����g

�v���W�F�N�g�}�l�W�����g

�v���W�F�N�g�}�l�W�����g�̖ړI

���V�X�e����T�[�r�X���J������Ƃ��A�u�X�e�[�N�z���_�v�������ړI�ӎ��������A��ۂƂȂ��Čv��𐋍s���邱�Ƃ��d�v

�v���W�F�N�g�g�D��Ґ����āA�g�D�I�ɐi�߂邱�ƂŌ����I�Ɍv��𐋍s�ł���

�X�e�[�N�z���_

�X�e�[�N�z���_

�v���W�F�N�g�̔����ɂ���Ă��܂��܂ȉe���◘�Q����l�̂���

�v���W�F�N�g

| ���ړI��ړI�̒B���Ɍ�������A�̊����ł��� ���u�n�܂�v�Ɓu�I���v�̂�������t���̊����ł��� �����m�ȖړI��ڕW�����݂��� ���v���W�F�N�g�̂��߂̑g�D��Ґ����� �����܂��܂ȕ��삩����m����L�x�Ȍo�������l���W�܂� ���J��Ԃ��̂Ȃ������I�ȋƖ����s�� �����߂�ꂽ�o�c�������g���Ċ������� ���ړI�̒B����͉��U���� |

�v���W�F�N�g�}�l�W�����g

�`�[���ɗ^����ꂽ�ڕW��B�����邽�߂ɁA�l�ށE�����E�ݔ��E�����E�X�P�W���[���Ȃǂ��o�����X�悭�������A�S�̂̐i�����Ǘ������@

�Ǘ����s�����߂̊�{�I�ȍl���ł���uPDCA�v�T�C�N���ɂ���ĊǗ�����

PMBOK

PMBOK�Ƃ̓v���W�F�N�g�}�l�W�����g�Ɋւ���m���̌n

�ړI

���v���W�F�N�g�}�l�W�����g�Ɋւ���m�����܂Ƃ߂邱�Ƃɂ���ăv���W�F�N�g

�}�l�W�����g�������I�Ɏ��{����

�����t�̒�`�ꂵ�A����⍑�̈Ⴂ�ɂ��R�~���j�P�[�V�����~�X��h��

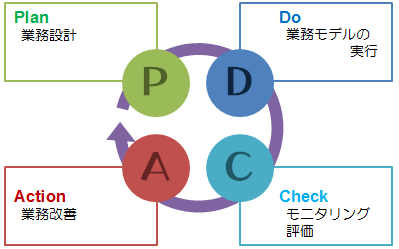

�v���W�F�N�g�}�l�W�����g��5�̃v���Z�X�Q

| ���� | ���� |

|---|---|

| �����グ�v���Z�X�Q | �v���W�F�N�g�̖ړI�A�\�Z�A���ʕ��Ȃǂ��`���āA���̃v���W�F�N�g�������� |

| �v��v���Z�X�Q | �ړI��ڕW��B�����邽�߂̌v����쐬���� |

| ���s�v���Z�X�Q | ���߂��Čv��Ɋ�Â���Ƃ����s���� |

| �Ď��R���g���[���E�v���Z�X�Q | �v��Ǝ��s�̍��قɂ��Čp���I�ɊĎ����s���A���ق�����ΐ����[�u���u���� |

| �I���v���Z�X�Q | ���ʕ��̎�����m�F���A�v���W�F�N�g�̏I�������F���� |

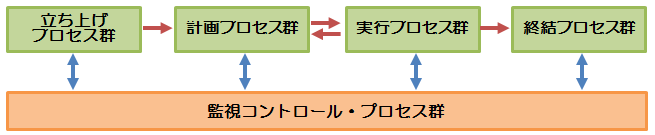

�v���W�F�N�g�}�l�W�����g��9�̒m���G���A

�Ǘ��Ώۂɂ���ĕ����̗̈�ɕ������A���̊Ǘ��Ώۂ��u�m���G���A�v�Ƃ���

| ���� | ���� |

|---|---|

| �v���W�F�N�g�����}�l�W�����g | �ق���8�̒m���G���A���I�ɊǗ����� |

| �v���W�F�N�g�E�X�R�[�v�E�}�l�W�����g | �v���W�F�N�g�̐��ʕ����Ɣ͈́A�K�v�ȍ�Ƃ��o���Ǘ� |

| �^�C���E�}�l�W�����g | �X�P�W���[���Ǘ� |

| �R�X�g�E�}�l�W�����g | �����ʂ̊Ǘ� |

| �i���E�}�l�W�����g | �i���Ǘ� |

| �l�I�E�}�l�W�����g | �v���W�F�N�g�����o�̗v���̊Ǘ� |

| �v���W�F�N�g�E�R�~���j�P�[�V�����E�}�l�W�����g | �v���W�F�N�g�g�D���̈ӎv�a�ʂ���̋��L�ȂǃR�~���j�P�[�V�����̊Ǘ� |

| �v���W�F�N�g�E���X�g�E�}�l�W�����g | �v���W�F�N�g�Ɋւ��郊�X�N�̉���E�Ώ��@�̌��蓙�̊Ǘ� |

| �v���W�F�N�g�E���B�E�}�l�W�����g | �K�v�Ȍo�c�����̑I���A�����E�_��̊Ǘ� |

�v���W�F�N�g�̑̐��Ǝ��ȊǗ�

�v���W�F�N�g�̑̐�

�@�\�^�g�D

�@�\�^�g�D

�c�ƕ��A�v���A�������A�i���Ǘ����̂悤�ɋ@�\���含�̈قȂ镔�傩��W�߂�ꂽ�v���W�F�N�g

| �����F | �]���̋Ɩ����s���Ȃ���A�v���W�F�N�g�ɎQ���\�Ȃ̂Ńv���W�F�N�g |

| �����₷�� �v���W�F�N�g�ɂ�����o����m����~�ς��₷�� �w�����ߌn�������������̃}�l�[�W���[�ɂȂ�A�v���W�F�N�g�}�l�[�W���͒������ɂȂ� |

�v���W�F�N�g�^�g�D

�v���W�F�N�g�^�g�D

����̃v���W�F�N�g���̃`�[�������A�e�X�̃v���W�F�N�g�œƗ����Ď��Ƃ����������

| �����F | �v���W�F�N�g�}�l�[�W�����ӔC�������čs�� |

| �v���W�F�N�g�I����ɉ��U���邽�߁A�v���W�F�N�g�ɂ�����o���� �m����~�ς��ɂ��� |

�}�g���b�N�X�^�g�D

�}�g���b�N�X�^�g�D

�@�\�^�g�D�ƃv���W�F�N�g�^�g�D�̎d�g�݂𗼕����������g�D�`�ԂŁA�g�D�̃����o�[�͕��咷�ƃv���W�F�N�g�}�l�[�W����2�l�̏�i�������ƂɂȂ�

| �����F | �������\�ł���A�v���W�F�N�g�}�l�[�W���̌��������������v���W�F |

| �N�g�ɂȂ� ��C�̃v���W�F�N�g�}�l�[�W���Ɍ����ƐӔC���W�����A�@�\����̐ӔC �Ƃ����p���₷�� �v���W�F�N�g����Ƌ@�\����Ƃ̊ԂŁA�ՓˁE�������N����₷�� |

���ȊǗ�

�v���W�F�N�g�����o�́A�^����ꂽ�������ʂ������߂ɁA����u��ƌv�旧�āv�u�i���Ǘ��v�u�H���Ǘ��v�u��p�Ǘ��v�Ȃǂ��s���܂�

�g�����h�`���[�g��p���āA�i���Ǘ��Ɣ�p�Ǘ����ɍs��

�g�����h�`���[�g

�g�����h�`���[�g

�v��Ǝ��т̎��ԓI���ڂ���������̂ɓK���A�i����тɂ��̌X�����悭������A�v���W�F�N�g�S�̂̔�p�Ɛi���̊Ǘ��ɗ��p�����

�}�C���X�g�[��

�}�C���X�g�[��

��v�ȃX�e�b�v�̏I���ȂǂŁA�X�P�W���[���̒��̓��ʂȃ`�F�b�N�|�C���g�������^�X�N

�v���W�F�N�g�}�l�W�����g�̒m��

�v���W�F�N�g�����}�l�W�����g

�v���W�F�N�g�}�l�[�W���̑ΏۂƂȂ�X�R�[�v�A�^�C���A�R�X�g�A�i���A�l�I�����A�R�~���j�P�[�V�����A���X�N�A���B��8�̒m���G���A���I�ɊǗ����邱��

| �v���W�F�N�g���͂̍쐬 | ���邽�߂ɁA�v���W�F�N�g�̎��{���e������������ |

|---|---|

| �X�R�[�v�L�q���b��ł̍쐬 | �v���W�F�N�g�̍ŏI�I�Ȑ��ʕ��ƍ�Ɣ͈͂��L�ڂ������� |

| �}�l�W�����g�v�揑�̍쐬 | ���s�A�Ď��R���g���[���A�I���̕��@�ɂ��ċL�ڂ������� |

| ���s�̎w���E�}�l�W�����g | �v�揑�Ɋ�Â����āA�v���W�F�N�g�̎��s���w�����A�X�R�[�v�L�q���ɏ]���č�Ƃ̒B�����x�� |

| ��Ƃ̊Ď��R���g���[�� | �����グ����I���܂ł̊e�v���Z�X���Ď����A�K�v�ɉ����Đ������u�A�\�h���u���Ƃ� |

| �����ύX�Ǘ� | �ύX�Ǘ��ψ�����ݒu�A��������ύX��ύX�Ǘ��\�Ƃ��ĊǗ����� |

| �v���W�F�N�g�I�� | ���ʕ��̎����A�e��_��̏I���葱���A�֘A�����̐�����ʂ��āA�v���W�F�N�g�𐳎��ɏI�������� |

�v���W�F�N�g�E�X�R�[�v�E�}�l�W�����g

�v���W�F�N�g�̖ڕW��B�����邽�߂ɕK�v�Ȑ��ʕ��ƃ^�X�N���A�v���W�F�N�g���Ԃ�ʂ��Ē�`���Ă����A���̓��e����萋���邱�Ƃ�ۏ��邱��

�v���W�F�N�g�̐����^���s�ɑ傫���e�����y�ڂ�

| �v���Z�X | ��v���ʕ� | ���� |

|---|---|---|

| �v���W�F�N�g�̗����グ | �v���W�F�N�g���� (�`���[�^�[) | �v���W�F�N�g�̊�{����(�ړI�E�ڕW�E��v���ʕ��A�T���\�Z�E���ς�Ȃ�)���` |

| �X�R�[�v�v�� | �X�R�[�v�L�q�� | �K�v�Ȑ��ʕ����` |

| �X�R�[�v��` | WBS | ���ʕ��𐋍s���邽�߂̃^�X�N���` |

| �X�R�[�v���� | ����(����)�㐬�ʕ� | ���ʕ��̌��E���� |

| �X�R�[�v�ύX�Ǘ� | �ύX��X�R�[�v | ���ʕ��ƃ^�X�N�̌������E�ύX |

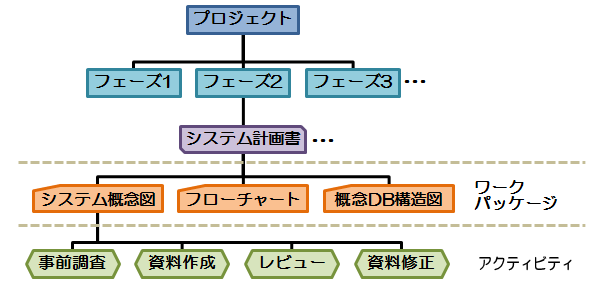

WBS(Work Breakdown Structure)

WBS(Work Breakdown Structure)

WBS�Ƃ́A�v���W�F�N�g�ɕK�v�ȍ�Ƃ��A��̓I�ȍ�ƃX�P�W���[���Ɛi�����c���\�ȒP�ʂ܂ŏڍ����A�K�w�\���ŕ\��������

�X�R�[�v�}�l�W�����g�ł́A���̃v���W�F�N�g�ɂ����āu�����ǂ��܂ł�邩�v�Ƃ����͈�(������X�R�[�v(scope)�ƌĂ�)�����߂�

�X�R�[�v��`�ł́A�ŏI���ʂ邽�߂̒��Ԑ��ʕ��m�ɂ��A�������邽�߂̍�Ƃ֓W�J����B������K�w�\���}(�܂��͕\)�ɂ܂Ƃ߂����̂�WBS�ƂȂ�

WBS�̍ʼn��ʃ��x���̍�ƍ��ڂ́A���[�N�p�b�P�[�W�ƌĂсA���̃��x���ŗl�X�ȃ}�l�W�����g�������s����

WBS�쐬�̃����b�g

���d����Ƃ̔r���ƍ�ƘR��̖h�~

����Ɠ��e�ƍ�ƒS���̖��m��

���v���W�F�N�g�S�̍�Ƃ̔c��

���R�~���j�P�[�V�����̉~�����Ə�L

���v���W�F�N�g��Ƃ̈Ӌ`�A�ʒu�Â��̖��m��

���[�N�p�b�P�[�W

���[�N�p�b�P�[�W

WBS�̍ʼn��w�����[�N�p�b�P�[�W�Ƃ���

���[�N�p�b�P�[�W���ƂɍH��������A�S���A�\�Z�Ȃǂ����蓖�Ă邱�ƂŁA�X�P�W���[���A�R�X�g�A�l���z�u�A���X�N�Ȃǂ̊Ǘ������₷���Ȃ�

�v���W�F�N�g�E�^�C���E�}�l�W�����g

�v���W�F�N�g�J�n�O�̌v��i�K�ɕK�v�ȍ�Ƃ��o���X�P�W���[�����쐬�A���̃X�P�W���[���̗\��Ǝ��т��Ǘ����Ă�������

�d�v�ȓ_�́A�X�P�W���[���쐬���_�ł́A�[����t�F�C�Y�̏I�����ȂǏd�v�ȃ}�C���X�g�[���ɑ傫�ȉe����^���Ȃ����Ƃɏd�_��u���A�\��ƍ��ق�����ꂽ�Ƃ��ɐv���ɓK�ȑΉ������

| �v���Z�X | ��v���ʕ� | ���� |

|---|---|---|

| ��ƒ�` | ��ƃ��X�g�AWBS�X�V�� | �X�R�[�v��`�ō쐬����WBS�Ɋ�Â��A���ۂ̍�Ƃɕ������� |

| ��Ə����ݒ� | �v���W�F�N�g�l�b�g���[�N�} | ��ƊԂ̏����W���`���� |

| ��Ə��v���Ԃ̌��ς� | ��Ƃ��Ƃ̏��v���Ԍ��� | ���ꂼ��̍�Ƃ����������邽�߂ɕK�v�ȏ��v���Ԃ����ς��� |

| �X�P�W���[���쐬 | �v���W�F�N�g�X�P�W���[�� | ��Ƃ̊J�n���E�I���������肷�� |

| �X�P�W���[���Ǘ� | �v���W�F�N�g�X�P�W���[���X�V�� | �i���x�𑪒肵�A�X�P�W���[���ύX�̊Ǘ����s�� |

���v���Ԃ̌��ς���\(PERT�})

���v���Ԃ̌��ς���\(PERT�})

PERT�Ƃ́A���i�J���̓����v��𗧂Ă鎞�̋Z�@�ŁA���G�Ȏd���̏��������̊W���A���[�_�C�A�O�����ɂ���ĕ\�����A�v���W�F�N�g�̊J�n����I���Ɏ���܂ł̎d���̏������Ԃɗ]�T�̂Ȃ��o�H(�N���e�B�J���p�X)�m�ɂ��āA�\��H���܂łɃv���W�F�N�g�������ł��邩�ǂ����̌v��̎��s�\�����������A�Ǘ��̏d�_�𖾂炩�ɂ����@

��) �N���e�B�J���p�X�́A�@���A���B���C���D���E�ƂȂ�A���v20�������� ���E�̍Œx�J�n�������߂�ɂ́A���G�̍Œx�J�n����20�|3��17�� ����āA17�|4��13���Ƃ������ɂ����A���E�����肬�肻�̓��ɊJ�n�����ƑS�̂̒x�ꂪ�����Ȃ����ƂȂ� |

�v���W�F�N�g�E�R�X�g�E�}�l�W�����g

���F���ꂽ�\�Z���Ńv���W�F�N�g�����������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��A���̃}�l�W�����g�̈�Ɠ��l�A�uPlan-Do-See-Action�v�̃T�C�N���ɂȂ��Ă���B�܂�A�v���W�F�N�g���Ԓ��A�R�X�g���ς���͏�Ɍ�������A�ŐV�̏�Ԃɕۂ���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ�

| �v���Z�X | ��v���ʕ� | ���� |

|---|---|---|

| �����v�� | �K�v������ | �@��ȂǕ����I�ɂǂ̂��炢�̎������K�v�������肷�� |

| �R�X�g���ς��� | �R�X�g���ς���Ȃ� | �v���W�F�N�g�̊����ɕK�v�Ȏ����̗\�z�R�X�g�̍��v |

| �\�Z�ݒ� | �R�X�g�x�[�X���C�� | �R�X�g���т��Ǘ����邽�߂Ɏ��n��ɗ\�Z��z���������� |

| �R�X�g�Ǘ� | ����R�X�g���ς��� | �i���x�𑪒肵�A�R�X�g���ς���̕ύX�Ǘ����s�� |

| ���� | ���� |

|---|---|

| �t�@���N�V�����|�C���g�@ | �\�t�g�E�F�A�̎��@�\�̐������ƂɁA���̃\�t�g�E�F�A�̋K�͂𑪒肷���@�ŁA�\�t�g�E�F�A�̊J����p��H���Ȃǂ��Z�肷��ۂɎg���� |

| �O�_���ϖ@ | �y�ϒl�A���Ғl�A�ߊϒl�̃V�i���I�Ɋ�Â��āA�\�z����錋�ʂ�]��������@ |

| �ސ����ϖ@ | �ߋ��̗ގ��̊J�����Ⴉ��J���K�͂�ސ�������@ |

| �{�g���A�b�v���ϖ@ | �R�X�g���ς̒��ň�ԏd�v�Ȃ����A�Ȃ�ׂ���ԉ��̃��x���A�Ⴆ�A�N�e�B�r�e�B���x���ŃR�X�g�����ς�A����𑫂����킹��Ƃ�����@ |

| LOC�@ | �v���O�����X�e�b�v���ɐ��Y�����|�����킹�čs�����ς�B�v���d�l����J������v���O�����̃R�[�h���𐄒肵�A���̃R�[�h����1�R�[�h������̐��Y������S�̂̍H�������ς��� |

| COCOMO�@ | �J������\�t�g�E�F�A�̍s����c�����A���̍s���ɕ�W�����|�����킹�ĊJ���H���Ɋ��Z�����@ |

�v���W�F�N�g�E�i���E�}�l�W�����g

�v���W�F�N�g�̃j�[�Y���m���ɖ��������邽�߂̃v���Z�X�ł���A�i�����j�A�ڕW����ѐӔC���߁A������B�����邽�߂ɁA�i���v��A�i���ۏA�i���Ǘ�����ѕi�����P�����{���Ă�������

| �v���Z�X | ��v���ʕ� | ���� |

|---|---|---|

| �i���v�� | �i���}�l�W�����g�v�揑�Ȃ� | �i����ۏ����P���Ă������߂̑g�D�\���A�ӔC�A�菇�A�v���Z�X����ьo�c�������`�������� |

| �i���ۏ� | �i�����P | �v���W�F�N�g�̐��ʕ��ƃv���Z�X���K�ȕi�����ǂ�����ۏ��邽�߂ɍs���s���B��j�i���č��Ȃ� |

| �i���Ǘ� | �i�����P�����̌���v���Z�X�̒����Ȃ� | �v���W�F�N�g�̂����銈�����ʂ��K�����ǂ��������k���邽�߂ɁA���ʂ����j�^���A�K�v�ɉ����đΉ����Ă������� |

| ���� | ���� |

|---|---|

| �x���`�}�[�N�e�X�g | �V�X�e���̏����\�͂��r���邽�߂̃e�X�g�B�W����Ƃ�ݒ肵�A���ꂼ��̐��i�Ŏ��s�ɗv���鏈�����ԂȂǂ𑪒肷�邱�ƂŐ��\���r���� |

| �E�H�[�N�X���[ | �G���[�̑���������ړI�Ƃ��āA���l���ŒZ���Ԃɍs�����r���[���@ |

| ���r���[ | ��ʎ҂����ʎ҂̍쐬�������ʕ����m�F���A�C���w���⏳�F��^������ |

| �e�X�g | �\�t�g�E�F�A�̃o�O�����A�z��ǂ��萳�������삷�邩���m�F���āA�i����]�������� |

| �Ǘ��} | �i�������̕ϓ������Ԏ��Ńv���b�g���A�s�Ǖi��G���[�̔����Ƃ������ُ�l�����o���邽�߂ɗ��p�����} |

�v���W�F�N�g�E�l�I�����E�}�l�W�����g

�g�D(�l�I����)�}�l�W�����g�́A�v���W�F�N�g�Ɋ֗^����l�X���ł����ʓI�Ɋ��p���邽�߂ɕK�v�ȃv���Z�X����Ȃ�

�v���W�F�N�g�����o�̐l�I���ɍl�����ׂ��_

| ���v���W�F�N�g�ɎQ���\�Ȋ��� ���\�͂���m���̗L�� ���ߋ��̃v���W�F�N�g�o�� ���v���W�F�N�g�ւ̊S�x ���v���W�F�N�g�����o�̒��B�R�X�g |

| �v���Z�X | ��v���ʕ� | ���� |

|---|---|---|

| �g�D�v�� | �E�g�D(�̐�)�} �E����(�ӔC)���S�\ �E�v���}�l�W�����g�v�揑�@�Ȃ� | �v���W�F�N�g�ɂ�����`�[������ьl�̖����A�ӔC�A�W�m�ɂ��� |

| �v�����B | �E�v���W�F�N�g�����o�̃A�T�C�� �E�v���W�F�N�g�`�[������ | �K�v�Ȑl�I���������ۂɃv���W�F�N�g�ɃA�T�C�����Ɩ����s�\�ȏ�Ԃɂ��� |

| �`�[���琬 | �E�Ɩ����s�\�͂̌��� �E�Ɩ��]���ւ̊�b��� | �����o�l�̈琬�ƃ`�[���Ƃ��Ẵp�t�H�[�}���X�̍ő剻�𗼖ʂ���A�v���[�`���� |

�v���W�F�N�g�E�R�~���j�P�[�V�����E�}�l�W�����g

�R�~���j�P�[�V�����}�l�W�����g�́A�v���W�F�N�g���̐����A���W�A�z�z�A�ۊǁA�p�����^�C�����[���m���ɍs�����߂ɕK�v�ȃv���Z�X

| �v���Z�X | ��v���ʕ� | ���� |

|---|---|---|

| �R�~���j�P�[�V�����v�� | �E�R�~���j�P�[�V���� �@�@�}�l�W�����g�v�揑 | ���̒�i�����肷��B�Ⴆ�A��c��l�X�P�W���[���A�v���W�F�N�g�̘A�������̒ʒm���@�A�c���^�̍쐬�҂Ɣz�z�E���@�̒�`�Ȃ� |

| ���z�z | �E�v���W�F�N�g�L�^ �E�v���W�F�N�g�� �E�v���[���e�[�V���� | �K�v�Ƃ�������K�Ȏ�i�œK�ȃ^�C�~���O�ŊW�҂Ɏ��ۂɒ���v���Z�X �v���W�F�N�g�L�^�F�A�������A�c���^���v���W�F�N�g���� |

| ���ѕ� | �E���ѕ� �E�ύX�v�� | �v���W�F�N�g�̖ڕW�B���Ɍ����āA�ǂ̂悤�Ɏ������g���Ă���A�ǂ̒��x�B������Ă��邩���W�҂ɒm�点�邽�߂̏������W���z�z���邱�� |

| �����葱�� | �E�v���W�F�N�g�̌����L�^ �E�v���W�F�N�g�̏I�� | �v���W�F�N�g�A�܂��̓t�F�C�Y�̖ڕW�B���A���邢�͒��f�⒆�~�ɂ��I�����ɍs����Ƃ��w�� |

| �������A�����A�d�q���[���Ȃǂ̓`�B��i�̒����A�Z����m�� ���ɉ����ĕ����̓`�B��i���g�������� ������̌o����m�����x���ɍ��킹�ėp����g�������� ������̕\��痝��x��ǂݎ�� ������I�ɓ`���邾���łȂ��A����̈ӌ��⊴�z�������o�� |

�v���W�F�N�g�E���X�N�E�}�l�W�����g

�v���W�F�N�g�̃��X�N�����ʂ��A���͂��A���X�N�ɑΉ����邽�߂̌n���I�ȃv���Z�X�ŁA�v���W�F�N�g�̖ڕW�ɑ��ăv���X�ɓ������ۂɂ͂��ꂪ�N����m���Ƃ��̔������ʂ��ő�ƂȂ�悤�ɁA�}�C�i�X�ɓ������ۂɂ��Ă͋t�ɍŏ��ƂȂ�悤�ɂ��邱��

| �v���Z�X | ��v���ʕ� | ���� |

|---|---|---|

| ���X�N�}�l�W�����g�v�� | ���X�N�}�l�W�����g �v�揑 | ���X�N�}�l�W�����g�v�掞�_�ŁA�v���W�F�N�g�Ŕ������郊�X�N���ǂ̂悤�Ƀ}�l�W�����g���Ă����������߂邱�� |

| ���X�N���� | �F�����ꂽ���X�N�A�g���K�[�Ȃ� | �W�҂���̘b��A���ʕ��̃��r���[�Ȃǂ���Ƀv���W�F�N�g�̃��X�N���ۂ�c������ |

| �萫�I���X�N ���� | ���X�N�D�揇�ʃ��X�g�Ȃ� | �F�����ꂽ���X�N���u�e���x�v�Ɓu�����m���v����D�揇�ʂŕ]������ |

| ��ʓI���X�N ���� | ��ʉ��������X�N�̗D�揇�ʃ��X�g�Ȃ� | �D�揇�ʕt���ꂽ���X�N�𐔗ʓI�ɕ��͂��A�e�����l�����A�ǂ̃��X�N�ɂǂ̒��x���͂��邩�����߂� |

| ���X�N�Ή��v�� | ���X�N�Ή��v�揑�Ȃ� | �ʂ̃��X�N�ւ̑Ή���ŁA�������Ȃ��悤�ȑΏ��A�������̉e�����ŏ����ɂ���{������܂Ƃ߂� |

| ���X�N�̊Ď��R���g���[�� | �I���̌v��Ȃ� | �������ʂ��ꂽ���X�N�́A�K�v���Ȃ��Ȃ�܂Ńv���W�F�N�g���Ԃ�ʂ��ă��j�^��������K�v������ |

�v���W�F�N�g�E���B�E�}�l�W�����g

�v���W�F�N�g���B�}�l�W�����g�Ƃ́A�v���W�F�N�g�E�X�R�[�v��B������ړI�ŁA��̑g�D�̊O�����畨�i��T�[�r�X���擾���邽�߂ɕK�v�Ȉ�A�̃v���Z�X�ō\�������

| �v���Z�X | ��v���ʕ� | ���� |

|---|---|---|

| ���B�v�� | ���B�}�l�W�����g�v�揑 ��Ɣ͈͋L�q��(SOW) | �F���B�v���Z�X���ǂ̂悤�Ƀ}�l�W�����g���Ă����������߂邱�� �F�[����(��)�����{�����ƁA�[�i���鐬�ʕ��Ȃǂ̌_��͈͂��L�q������� |

| ���������v�� | ���B�����A�]����ق� | �u���B�����v�͂��܂��܂ȌĂі������邪�A��ʓI�ɂ����uRFP(Request for Proposal�F��Ĉ˗���)�v�̂��ƁB�u�]����v�͂ǂ���������ŋ��͉�Ђ�I�肷�邩���`�������� |

| �������� | ��ď�(�̎��) | ���͉�Ђ����ď�(���Ϗ�)����̂��� |

| ������I�� | �_�� | ��ď����r�������A����ƂƓ��e�̊m�F����������s�����ӂɒB������A���݂��̐ӔC�Ƌ`���𖾕������_��������킷 |

| �_��Ǘ� | �R���X�|���f���X | �F���͉�ЂƂ̑Ή������̂��� |

| �_�� | �_��t�@�C���ق� | �F��A�̐��ʕ��A���ނ��ЂƂ܂Ƃ߂ɂ������́B�[�i�E�������I�����A���F����I������Ԃ̃v���W�F�N�g�_�ށA���ʕ��ꎮ�̂��� |

| �_��^�C�v | ���� |

|---|---|

| ����_�� (�ꊇ�_��) | �V�X�e���J���Ɋւ��邷�ׂĂ̋Ɩ����_�Ɍ��ς��������ԂƔ�p�ōs�������B�������_�Łu���i�v�����܂��Ă���_��̂��ƂŁA�[���҂͌��ς������Ă��Ȃ����A�����҂͗~�������̂̏����������Ă��Ȃ��B������̃R�X�g���X�N�͍ő�ƂȂ�_�� |

| ����Ҍ_�� | �J���ɂ����������ۂ̃R�X�g�ɔ[�����̗��v�����������������z���A�����҂��x�����_��B���R�X�g�ɔ[���҂̗��v�������������z���u���i�v�ƂȂ�_��̂��ƂŁu�����������������������܂��B�v���X�������炢�܂��v�Ƃ����_��B�����҂��ő�̃R�X�g���X�N�� |

| �^�C���E�A���h�E�}�e���A���_��(T&M�_��) | �ݒ肵���P���ɁA�˗��Ɩ��ɂ����������Ԃ��|�����킹���z���x�����_��B������P���_�ƍl����悢�B�P���͖��m�Ɍ��߂Ă��邪�A�g�[�^���łǂꂭ�炢�̗ʂɂȂ邩��͕s���ł��邱�Ƃɒ��� |

�J������10�����A�J���H��200�l���̃v���W�F�N�g���v�悷��B���̔z���\��O��Ƃ���ƁA�s�[�N���̗v���͉��l���B�e�H���̊J������I���܂ł̐l���͕ς��Ȃ����̂Ƃ���B

���l���Ƃ́u�l���~���v���Ӗ����A�v���W�F�N�g�ɓ�������l���ƁA���ŕ\����1�l������̃v���W�F�N�g�]�����Ԃ̐ς�\�� �@�P�l�łP����������d���̗ʂ��P�l���ł���B10�l��6�����������60�l���A �@100�l�Ŕ����������50�l���ƂȂ� �@�J������10�����Ȃ̂ŁA���Ԕz����10�����P�����ɂȂ�B�܂��A�J���H��200 �@�l���Ȃ̂ŁA�H���z����0.5����1�l���ɂȂ�B���ꂩ��A�e�H���̕K�v�l���� �@���߂� �@�v����` �@�H���z���F16����32�l���A���Ԕz���F20����2�����A�K�v�l���F32��2��16�l �@�v �@�H���z���F33����66�l���A���Ԕz���F30����3�����A�K�v�l���F66��3��22�l �@�J���E�e�X�g �@�H���z���F42����84�l���A���Ԕz���F40����4�����A�K�v�l���F84��4��21�l �@�V�X�e���e�X�g �@�H���z���F9����18�l���A���Ԕz���F10����1�����A�K�v�l���F18��1��18�l �@�@����āA�s�[�N���̗v���͐v�H����22�l�ł��� |