システム戦略(1)

システム戦略

情報システム戦略

情報システム戦略の確立

目的と考え方

企業経営において、“情報をどのように活用して経営戦略・事業戦略を効果的に進めるか”という、企業の指針・方針のこと。具体的には、情報システムを使って経営活動を効率化し、製品やサービスの品質を高め、かつ費用を抑えて経営を安定させること

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 業務効率化 | 定型業務を手作業からシステム化することにより、作業時間の短縮、ケアレスミスを妨げる |

| 意思決定の支援 | 蓄積された大量のデータをシステム化することにより、データの検索や集計作業が効率化され、事業戦略などの意思決定を早期に的確に行える |

| コスト削減 | システム化することにより、業務活動を自動化でき、生産性が向上し、さらにコスト削減を期待できる |

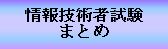

策定手順

システム化全体計画

全体最適化方針

情報システムの戦略の目標を立てて、どのようにして目標を達成するか明らかにし、情報システムが経営戦略に合致しているか調査・分析して、組織全体の業務と情報システムのあるべき姿を明確にする

SWOT分析やEA

| 全体最適化方針で明らかにする方針 ●全体最適化目標 ●ITガバナンスの方針 ●情報システムのあるべき姿(To−beモデル) ●情報セキュリティ基本方針 |

全体最適化計画の立案

経営戦略を実現するための業務全体のあり方(業務モデルまたはビジネスモデル)に対して、どのような情報システムが求められるかを明らかにする。このとき、EA手法を利用する

情報システムに求められる課題を整理し、情報システム開発の必要性を明確にする

| 考慮すべき点 ●方針及び目標に基づいていること ●コンプライアンスを考慮すること ●情報化投資の方針及び確保すべき経営資源を明確にすること ●投資効果およびリスク算定の方法を明確にすること ●システム構築及び運用のための標準化及び品質方針を含めたルールを 明確にすること ●個別の開発計画の優先順位および順位付けのルールを明確にすること ●外部資源の活用を考慮すること |

システム化計画

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| 基幹系システム | 販売管理、在庫管理、生産管理、会計、人事管理等の基幹業務を管理するシステム |

| ERP | 販売管理、在庫管理、生産管理、会計、人事管理等の基幹業務を一元的に管理するシステム |

| SCM | 取引先との間の受発注、資材の調達から在庫管理、製品の配送までを統合的に管理するためのシステム |

| SFA | 営業活動を支援するためのシステム |

| CRM | SFAの考え方を発展させ、営業活動だけでなく、全体的な規模で顧客との関係を強化するためのシステム |

| KMS | 個人が持っている知識や情報、ノウハウなどを組織全体で共有するためのシステム「智識管理システム」「ナレッジマネジメント」 |

営業支援システム

営業支援システム

生産性を上げるために使われるシステムで、SFAが使われる。モバイルPCや携帯電話などを活用して、営業活動を支援する

| SFA(Sales Force Automation)の主な機能 SPM(Sales Precess Management) 商談、提案、受注などの業務を標準化して、効率化する機能 TM(Time Managemennt) スケジュール管理を行う機能 CRM(Customer Relationship Management) 顧客情報を共有し、営業の進み具合と顧客との関係を管理する機能 KM(Knowledge Management) 提案事例、商談情報、商品情報などを蓄積・管理する機能 |

情報システム戦略の設計・管理手法

モデル

モデルとは、あるべき姿を意味し、現状の業務活動を分析して、改善対象となる業務活動をモデル化したもの

| ビジネスモデル | 企業活動において、経済的利益をもたらす企業の組織機能の構造と運用メカニズムの仕組みを指す |

|---|---|

| ビジネスプロセスモデル | 企業の製品などの生産から受発注、販売といった一連の流れをモデル化したもの。ビジネスモデルの実現を行う上で、必要となる |

| 情報システムモデル | 既存の業務間の連携をスムーズに行うためのもの。例えば、在庫管理システムと受注管理システムの間の情報の流れを円滑にする |

ビジネスモデル

ビジネスモデル

ビジネスの仕組みのことで、事業として何を行い、どこで利益を上げるかという「儲けを生み出す具体的な仕組み」のこと

特に、コンピュータやインターネットなどの情報システムを活用した新しいビジネス手法のことを指す場合もある

これを特許にしたものが「ビジネスモデル特許」

エンタープライズアーキテクチャEA

大企業や政府機能などといった巨大な組織(enterprise)の業務手順や情報システムの標準化、組織の最適化を進め、効率よい組織の運営を図るための方法論。情報システム戦略を計画的に実行するためには、情報システム委員会を設立し、適切な権限と責任を与える。この委員会のトップは経営トップが務め、メンバにはCIO(最高情報責任者)をはじめ、各部門の責任者で構成される

EAの目的

| ●全体最適の観点から合理的なシステムを構築させる ●無駄を省き、情報投資を抑制する ●業務の効率化、品質を向上させる ●環境や情報技術の変化に合わせて改善を可能にする |

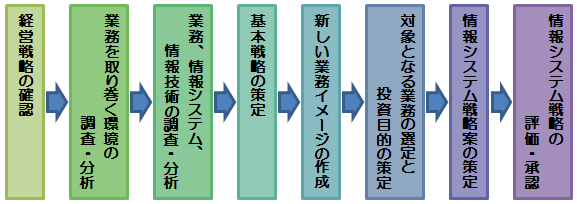

アーキテクチャモデル

「ビジネス」、「データ」、「アプリケーション」、「デクノロジー」の4つの階層で整理することが多い。各階層の構成要素間の関係を明らかにすることで、組織のビジネス戦略を的確にIT戦略に結びつけ、またITの技術進歩が的確にビジネスに反映されるような仕組みを実現していく

ビジネスアーキテクチャ

ビジネスアーキテクチャ

業務の内容や業務フロー、情報の流れなどを体系化したアーキテクチャのことで、BAと呼ばれる

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| 業務説明書 | 業務とシステム管理・運用体制や最適化に向けた責任体制を明確化した文書 |

| DMM (機能構造図) | 業務を構成する各機能をマトリックスで整理し、業務システムの対象範囲を図式化したもの |

| DFD | システム化されているかどうかに関係なく、最適化の対象となるすべての業務について、業務プロセスの流れを図式化したもの |

| WFA | システム化の対象となる業務プロセスにおいて、個々のデータが処理される組織や場所、順序をわかりやすく図式化したもの |

| UML | 開発や使用の決定の段階で使われる図を標準化した、モデリング用のビジュアル言語 |

データアーキテクチャ

データアーキテクチャ

業務とシステムにおいて利用されるデータの内容、データ間の関連性を体系化したアーキテクチャのこと。DAと呼ばれる

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| 情報体系整理図 | As-IsモデルとしたDFDに含まれるデータをすべて洗出し、データ間の関連、および構造を図式化したもの |

| E-R図 | 人・もの・場所などの存在や概念を示す「エンティティ(実体)」とその実体間の関連を示す「リレーションシップ」を使って、データ間の関連性を図式化したもの |

| データ定義表 | 個々のデータの属性などの定義を一覧にして整理した表 |

アプリケーションアーキテクチャ

アプリケーションアーキテクチャ

業務処理に最適なアプリケーションの形態を体系化したアーキテクチャのこと。AAと呼ばれる

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| 情報システム関連図 | 情報システム間でやり取りされる情報の種類及び方向を図式化したもの |

| 情報システム機能 構成図 | 情報システム関連図から導き出された方向性をもとに、情報システムの組み込むべき機能の構成を図式化したもの |

テクノロジアーキテクチャ

テクノロジアーキテクチャ

実際に情報システムを構築する際に必要なハードウェア、ソフトウェア、ネットワークなどの技術を体系化したアーキテクチャのこと。TAと呼ばれる

フレームワーク

特定活動において方針となるような枠組みのこと。会社の組織構造内で、情報システムに関わる適切なフレームワークを組み込む。情報システムの位置づけ、役割りを明確にでき、システムの統制に関する要件を定義できる

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| COBIT | ITガバナンスの成熟度を図るためのフレームワーク |

| ITIL | ITサービスマネジメントのベストプラクティスを集めたフレークワーク |

| システム管理基準 | 経営戦略に沿ってシステム戦略を立案し、効果的な投資及び運用を行うために実践規範 |

| SLCP-JCF2007 (共通フレーム2007) | ソフトウェアの構想から廃棄までの必要な作業内容を包括的に規定したフレークワーク |

プログラムマネジメント

コンピュータに実行させる処理ではなく、複数のプロジェクトが有機的に連携して成り立っている事業を「プログラム」と捉え、これを全体最適の観点から、より戦略的に展開していくために管理すること

プログラムマネジメントオフィスがこの機能を担っている

品質統制

情報システムが定められた品質基準を満たすように、継続的にモニタリングし、品質を確保するための組織、体制、および一連の活動を言う

情報システム戦略実行マネジメント

情報システム戦略の実行状況をモニタリングし、情報システム戦略の実現を支援するための一連の活動のこと。事前に「モニタリング指標」に基づいて、あるべき姿との差異分析を行い、必要に応じて障害や性能、セキュリティなどのリスクに対応する

業務プロセス

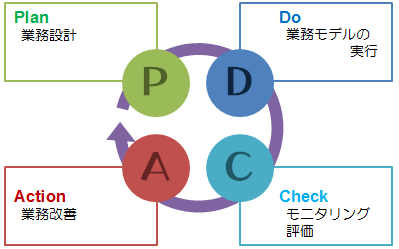

業務の流れや進め方のこと。業務プロセスをモデル化するときには、モニタリング手法を用いる。代表的なモデリング手法は、E-R図やDFDなど。業務プロセスモデル化の次には、業務プロセスを分析して改善するしくみを考える。改善方法の一つに、BPR(ビジネスプロセスエンジニアリング)があり、従来の業務プロセスを見直して、業務の流れや個々の業務内容を改善して、再構築を行う。また、業務はPDCAサイクルで管理される

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| BPR | ビジネスプロセスを再構成することにより、業務スピードの向上や、人件費の削減、競争運位の創出が可能になる手法 |

| BPMS | 業務管理手法の1つで、業務の流れを単位ごとに分析、整理することによって問題点を発見し、最適な作業に改善する管理手法。管理と改善は一定のサイクルをもって常に行われるのが特徴 |

| BPO | 業務の一部を介部企業に委託すること |

| ワークフローシステム | 業務の流れを図示したり、ルール化を行ったりすることで、ネットワーク上で効率よく業務が流れるようにする仕組みを指す。ミスの軽減や確認といった効果が望め、業務の効率化に役立つ |

| ジャストインタイム | 必要なものを、必要な時に、必要な分だけ用意するための管理手法 |

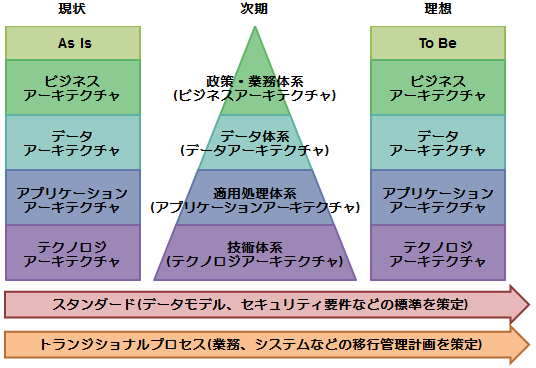

業務改善

業務改善

業務改善は、まず現状の業務を分析し、どのような問題点があるかをあきらかにする

現状分析

現状分析

理解と分析の手助けとなる「モデル化」という方法を活用。モデル化は、大量で複雑な情報から肝心な部分を取り出して、分かりやすく図やグラフ化する

| 名称 | 説明 | 代表例 |

|---|---|---|

| データ主導型 | データの流れ、変化を処理業務との関係に単位を分散し、データ中心にモデル化 | DFD図 E-R図 |

| 作業主導型 | 定型的な処理業務の流れを、その作業手順と機能に分散し、モデル化 | ワークフロー分析 ワークサンプリング |

ワークフロー分析

ワークフロー分析

ワークフローとは、企業における一連の業務手続きの流れのこと、または一連の流れを図式化したもの

BPO(Business Process Outsourcing)

BPO(Business Process Outsourcing)

企業などが自社の業務の一部を外部の専門業者に企画・設計・運営まで一括して委託すること。アウトソーシングとの大きな違いは、業務の委託範囲。例えば、情報システムのアウトソーシングでは、システムインテグレータやベンダーなどがシステム構築と運用・保守を行うという形が主流である。一方、BPOでは、企画立案の段階から該当業務システムだけでなく業務そのものを含めて丸ごと外部企業に委託する。導入効果としてはより低い業務コストで従来よりも高い品質のサービスを調達できる

| ●物理鏑・人的コストの削減 ●業務の効率化、スピードアップ ●専門知識・技術も低コストで導入 ●ノウハウを活かしたリスクマネジメント |

PDCAサイクル

PDCAサイクル

1.現行業務の分析:現在の業務を分析して、モデル化

2.問題発見と業務改善(Action):モデル化した現行業務を見直し、改善

3.業務設計(Plan):改善された業務をもとに、新業務モデルを設計

4.新業務モデルの実行(Do):新業務モデルを実行

5.モニタリング・評価(Check)

:新業務モデルを監査・評価し、問題点があれば改善

ソリューションビジネス

ソリューションビジネス

業務上の問題解決や、要求実現のための情報システム。(ハードウェア、ソフトウェア、通信回線など一式)を計画・立案することから、情報システムの運用管理にいたるまでトータルに提供するサービス

ソリューション

ソリューション

"問題解決"という意味。ソリューションビジネスを行う業者をシステムインテグレータ(SI)または、ソリューションプロバイダ(SP)と呼ぶ。業務改善のための情報システム化のソリューションは、いくつかの方法があり、他社のサービスを利用する方法・形態もある

ソリューションサービスの種類

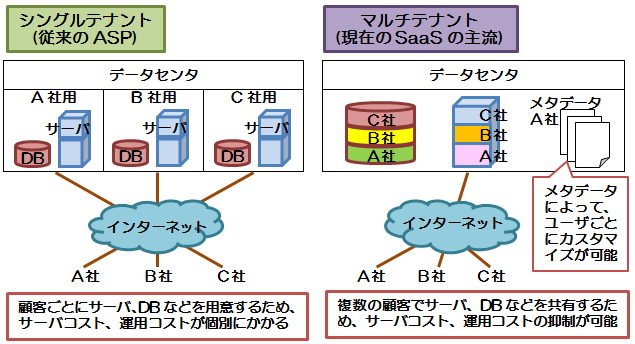

ASP

インターネットを使い、ソフトウェアを配信するサービスのこと。利用者は、事業者のサーバにアクセスし、各種ソフトウェアを利用。社内にシステムを置く必要がなく、ソフトウェアのバージョン管理なども事業者に任せることが出来るため、管理や運用コストを削減することが可能。ASPは企業ごとにサーバを用意する「シングルテナント方式」を定義とすることもある

SaaS(Software as a Service)

SaaS(Software as a Service)

インターネットを利用してソフトウェアの機能を必要に応じて提供するサービスのこと。ASPと同じく、利用者は事業者のサーバにアクセスして契約に応じた機能を使用する。メリットもASPとほぼ同じであり、SaaSとASPを同義とする意見もある。SaaSは、複数の企業でサーバを共有する「マルチテナント方式」を定義とすることもある

アウトソーシング

アウトソーシング

外注、外製ともいい、企業や行政の業務のうち専門的なものについて、それをより得意とする外部の企業等に委託すること

ホスティングサービス

ホスティングサービス

ISPなどの通信事業者がもっているサーバを、利用者が借りるサービスのこと。利用者は、サーバの一部または1台を有料で借り受けて、自分のサーバとして運用する

ハウジングサービス

ハウジングサービス

ISPなどの通信施設内に、利用者が所有するネットワーク機器やサーバを設置すること。設置施設を"間借り"すること

| ホスティングサービス | ハウジングサービス | |

|---|---|---|

| 説明 | 通信事業者のサーバをレンタルする | 通信事業者のスペースとインターネット接続を借り、購入したサーバを設置 |

| メリット | ・ハードウェア保守不要 ・コストが安い | ・自由なハード構成が可能 |

| デメリット | ・機器の持ち込みは不可 ・選べるメニューが少ない | ・コストが高い ・ハードウェアの保守が必要 |

SOA(サービス指向アーキテクチャ)

SOA(サービス指向アーキテクチャ)

ビジネスプロセスの構成単位に合わせて構築・整理されたソフトウェア部品や機能を、ネットワーク上に公開し、これらを相互に連携させることにより、柔軟なシステム、企業間システムを構築する方法。標準的なインターネットを持った再利用可能なソフトウェア部品の組合せによってシステムを構成するという"コンピュータシステムの作り方"。また、独立して運営されるビジネスファンクションの組合せによってビジネスプロセスを構成するという"ビジネスシステム構築手法"のこと

セキュリティソリューション

セキュリティソリューション

安全性と信頼性に優れた情報システムを実現するためのソリューションのこと。ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークなどの観点から、セキュリティ対策を提案

CRMソリューション

CRMソリューション

顧客との関係を強化するためのソリューションのこと。顧客情報をデータベース化して、営業の効率化や顧客サービスの強化を図るための情報システムの活用を提案

システム活用促進・評価

利用者による活用を促進すると同時に、運用状況や活用状況を継続的に評価し、必要に応じて改善を行うことが大切。利用者の視点に立ち、情報システムの活用を定着させるためにどうすればよいかを考える

| 活用内容 ●利用者へ情報システムの必要性と正しい使い方の理解を促す ●蓄積されたデータを有効活用してもらう ●利用者のニーズに基づいて、情報システムの性能や機能を改善する ●利用者の利用状況に応じて、情報システムの性能や機能を改善する ●環境の変化に応じて、新しい情報システムの導入を検討する ●古い情報システムを更新・破棄し、不要なデータを消去する |

情報システムの活用促進

情報システムの活用促進を図るときは、「情報リテラシ」、「データ活用」、「普及啓発」などを考慮する

情報リテラシ

経営目標の達成を目指して、膨大な情報量の中から必要な情報を収集したり、目的に応じて加工したり、意思決定に活用するなど、情報を使いこなす能力のことで、利用者のリテラシを高めることを目指す

| ●コンピュータやアプリケーションソフトウェアなどの情報技術を活用して 情報収集できる ●収集した情報の中から、自分にとって必要なものを取捨選択できる ●自分でまとめた情報を発信できる ●収集した情報を集計してその結果を分析できる ●収集した情報から傾向を読み取れる |

データ活用

情報システムの価値を高めるためには、データ活用が不可欠となる。データを利用しやすく、迅速に検索でき、効率よく活用できる環境を整えることで、利用者が情報システムの価値を生み出す

普及啓発

利用者がスムーズに利用できるように支援することが必要。導入後もトラブルや問合せを減らす活動を行う。(システム利用、業務)マニュアル、eラーニング、講習会などを行って利用者に理解してもらう活動をする

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| システム利用マニュアル | 情報システムの利用方法についてまとめた文書 |

| 業務マニュアル | 対象となる業務ごとに、情報システムによる処理手順をまとめた文書 |

| eラーニング | インターネットを利用して教育を実施 |

| 講習会 | 対象者を一か所に集めて集中的に教育を実施 |

情報システムの評価

情報システム利用状態の評価・検証

●情報システムの利用・運用状況を監視し、経営や事業に沿って有効活用されて

いるか、業務の目的を達成するために有効に機能しているか、を評価する

●情報セキュリティとコンプライアンスが情報システムの信頼性を左右する

●断続的な"ログ監視"と定期的な"ログ解析"を行い、適正に利用されているかを

確認する

●eラーニング実施時には、"学習マネジメントシステム"を基盤として、学習目標

の達成状況の追跡や教育実施計画の改善などを行う

情報システムの破棄

●システムライフサイクルの最後のプロセスが情報システムの破棄である

●情報システムを評価、検証して、寿命に達していると判断された場合は、従来の

システムを破棄し、新しいシステムを導入することを検討する

●情報システムの破棄には、関連するハードウェア、ソフトウェア、データ、

ドキュメントなどの破棄も含まれる

●破棄方法、破棄時期については、不正防止や機密保護に関する対策を考慮する

ことが大事である

●「情報セキュリティポリシ」などに従ってデータの消去を行う