サービスマネジメント(1)

サービスマネジメント

ITサービスマネジメント

ITサービスを提供する企業が利用顧客のニーズに合致した適切なサービス提供を実現し、その運用の維持管理を行っていくための仕組みのこと。略称はITSMS

| 階層 | 概要 |

|---|---|

| ISO/IEC20000Part1 | ITサービスマネジメントの認証基準。ITサービスを提供する企業が満たすべき規格 |

| ISO/IEC20000Part2 | ITサービスマネジメントの実施基準。認証基準を満たすための参考例 |

| BIP0005/PD0015 | ITサービス管理の概要を記述したチェックリスト |

| ITIL | ITサービスマネジメントを実行するためのベスト事例を文書化したもの |

| 個別マニュアル | 企業や組織が個別に作成している業務ごとのマニュアルや手順書 |

ITIL(Information Technology Infrastructure Library)

ITILとは、企業情報システムの運用管理の先進事例を体系的に集めた書籍のこと。英国の政府機関がとりまとめたもので、システムの運用管理業務の質向上を目指す企業にとってバイブル的な存在になっている

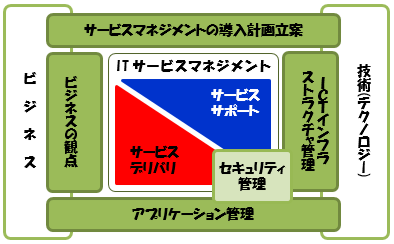

ITILの体系図

ITILの構成

ITITでは運用管理業務を大きく7つに分類し、それぞれについて運用手法や業務プロセス、ガイドラインなどを文書化している

| サービスサポート | 日々の運用とサポートに関するガイドライン。利用者がITサービスを適切に利用できるようにサポートするための手法を解説 |

|---|---|

| サービスデリバリ | 中長期的な計画と改善に関するガイドライン。ITサービスの投資効果や可能性など、ITサービスを適切に提供するための手法を解説 |

| サービスマネジメントの導入計画の立案 | ITサービスマネジメントの導入計画について解説 |

| ビジネスの観点 | ビジネスに焦点をあてて、サービスサポートとサービスデリバリのベストプラクティスを解説 |

| アプリケーション管理 | ソフトウェアのライフサイクルと投資効果について解説 |

| ICTインフラストラクチャ管理 | 情報及び通信技術のインフラ環境を維持するためのベストプラクティスを解説 |

| セキュリティ管理 | データの安全性と機密性について解説 |

なかでも、ITサービスマネジメントの中核となる「サービスサポート」、「サービスデリバリ」は特に重要視されている。サービスサポートのブックカバーが青いことから「青本」、サービスデリバリのブックカバーが赤いことから「赤本」と通称で呼ばれることもある

システム運用管理者の役割

ITサービスを提供していることを認識、ビジネス観点から情報システムのあるべき姿を考えることが重要

| ●情報システムの利用方法について、ユーザからの問い合わせに対応 ●運用上のルールに従って、決められたオペレーションを実施 ●情報システムに関するトラブルを解決 ●ITインフラストラクチャの利用状況を監視 |

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| インバスケット | 一定時間に必要書類を多量に処理させ、判断力や思考力を高める |

| ケーススタディ | 過去の事例、実際に起こりえるシーンを素材に、問題解決のアプローチを考え、分析力、判断力を養う |

| プレーンストーミング | ルールに従ってグループで意見やアイデアを出し合い、結論を導き出す |

| ロールプレイング | 設定されたシーンにおいて、与えられた役割を演じ、それぞれの役割の重要性や対人関係のあり方を学習する |

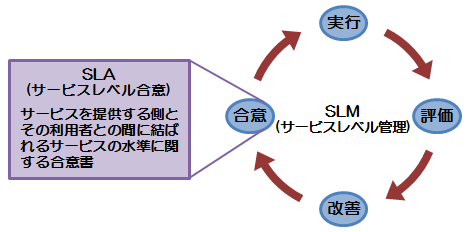

SLA(Service Level Agreement)

あるサービスについて、事業者が提供するサービスの品質を定量的な指標によってあらかじめ明示する品質保証契約のこと

| 【目的】 ●エンドユーザに対して高いサービスレベルを維持する ●サービスレベルを明確にすることで、エンドユーザの利便性を向上させる ●サービス提供側、サービス利用者それぞれの責任範囲を明確にする 【効果】 ●サービスレベルに見合ったコストを明確にできる ●合意と達成、報告と改善を通じ、現行システムの問題点、課題点を把握できる ●サービス提供側とサービス利用者側との信頼関係を構築できる |

SLM(サービスレベル管理)

SLM(サービスレベル管理)

「モニタリング」「レポーティング」「レビュー(チェック)」「改善」といった定常的なプロセス(PDCAサイクル)を回して、サービスレベルの維持あるいは継続的な品質向上をはかるマネジメント活動のこと

システム運用評価指標

| ●機能性評価指標 ●信頼性評価指標 ●使用性評価指標 ●性能指標 ●資源(ハードウェアやソフトウェア、ネットワークなど)の利用状況に関する指標 ●安全性とセキュリティに関する指標 |

運用引継ぎ

●運用開始の準備

●運用テスト

●システムの移行管理

●使用者支援・教育

運用設計・ルーツ

システムの設計段階から運用について考えること重要

非機能要件

実現すべき具体的な機能以外の要件のこと。可溶性、信頼性、使用性、性能、セキュリティなどに関する要件

運用スケジュール設計

運用設計の重要な作業で、実施対象となる運用項目には、日次、週次、月次、年次で行うものがあり、タイミングや時間単位、担当者、手順などを明確にする

ジョブネットワーク

コンピュータが処理する仕事の単位をグループ化したもので、システム運用における定型業務やバッチ処理などのプロセスの実行単位のこと。実行のタイミングを設計することを「ジョブスケジューリング」という。任意のジョブの前に実行される「先行ジョブ」の実行結果に合わせた処理の分岐や、ジョブが異常終了した場合の再実行及び事前に用意した特定の処理を実行する「リカバリジョブ」の起動などの運用パターンがある。システムの運用の自動化は、手作業による運用操作を排除し、人為的なミスの削除と、運用管理担当者の負荷の軽減につながる

バックアップ

バックアップを実行する周期や曜日、時間などのスケジュールを作成する。対象データ、方法、記録媒体・保管方法、障害発生時のリストアの手順なども検討

障害時運用設計

運用設計では、障害発生時の対応について決めておく

システムの切り替え

デュプレックスシステムでは、主系に障害が発生した場合、主系で行っている処理を従系に切り替えて処理を継続させる。コールドスタンバイシステム、ホットスタンバイシステム

データの復旧

障害が発生した場合、データをバックアップした時点まで障害が発生する直前の状態まで、迅速にリカバリさせる。次の2点を明確化

●RPO

リカバリポイント目標と呼ばれ、迅速に業務を再開または継続させるために、どの時点までにデータを復旧させるかを示す指標

●RTO

目標復旧時間とも呼ばれ、迅速に業務を再開または継続させるために、どの程度の時間でデータを復旧させるかを示す指標

システムの導入

システムを稼働環境に導入する際に必要な、運用のための資産の引継ぎ、運用業務に関する稼働環境の準備、システムの導入にかかわる実施計画の作成、運用サービスきじゅんや運用評価基準の設定、運用テスト計画の作成、運用テストなどを経て、システムの導入を行う。また、バージョン管理も重要

システムの移行

システムの運用を開始する際は、移行計画の作成、システムの利用者への移行計画の通知、移行、新旧環境での並行運用、移行の評価などが必要になる

運用支援ツール

監視ツール

システムの運用や情報セキュリティの状況を監視し、異常を発見してレポートするツールのこと。また、管理対象にはアプリケーションシステムやOSの稼働状況、CPU、メモリ、ディスクの使用率、ネットワークの利用率、サーバやファイルなどへのアクセス数などがある

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| 自動運用ツール | アップデート作業などの日々の運用業務を自動化し、運用の具化を軽減 |

| サーバ監視ツール | サーバを構成する要素を監視し、障害発生などの状況を検知、通知 |

| ネットワーク監視ツール | ネットワークを監視し、障害発生などの異常を検知、通知 |

診断ツール

サービスマネジメントとして、監視ツールからの情報や運用状況などを総合し、運用トラブル、セキュリティ侵害、SLAで合意したサービスレベルの達成状況を判断するための基礎数値などを把握し、意思決定支援を行う

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| 自己診断ツール | システムに関する問題を検証し、問題点の指摘と解決策を提示。診断結果に応じて自動的に修正を行うツールもある |

| サーバ診断ツール | サーバのパフォーマンスや信頼性などについて検証し、問題点の指摘と解決策を提示 |

| ネットワーク診断ツール | ネットワークの品質や安全性などについて検証し、問題点の指摘と解決策を提示 |

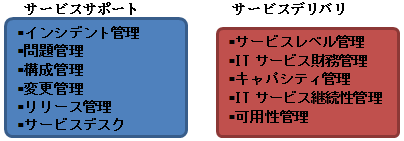

サービスサポート

日常的に発生する障害などに対して万全の体制を整えて、利用者に適正なサービスを提供する運用管理

サポートデスク

サービスデスク

ITサービス利用者から不具合や使用方法などの問合せに対応する窓口のこと

これらの対応は、サービスレベルマネジメントのCheckとArtに該当

| ●利用者からの問合せに迅速かつ的確に対応する ●顧客サービスが向上し、顧客満足度が高まる ●利用者とのコミュニケーションが強化される ●問合せなどへの対応状況を的確に把握する ●製品やサービスに関する問題の根本的な原因を取り除く ●サポートに関するさまざまな情報やノウハウを共有し、有効利用する ●製品やサービスに対する顧客の声を収集し、次の戦略に生かす |

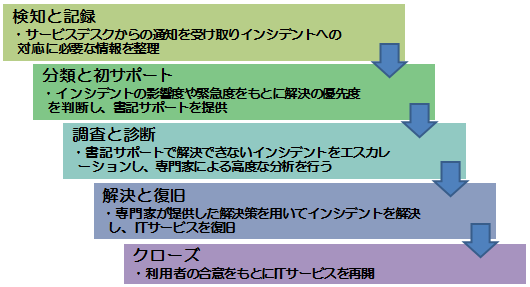

インシデント管理

ITサービスの利用者(顧客)が「何らかの理由により」業務を遂行できない状態を、いかに早く解決し、業務を続けられるようにするかを支援するIT運用管理プロセス

インシデントの要因

インシデントの要因

| 提供側の要因 | :ハードウェアの故障、アプリケーションソフトウェアの不具合など |

| 利用者側の要因 | :誤操作による誤動作、パスワード忘れなど |

インシデント管理の手順

インシデント管理の手順

問題管理

問題管理の目的は、インシデントの根本原因を突き止めて、恒久的な解決策を提供すること。問題のトレンド(傾向)を分析し、将来起こりえるインシデントに対して前もって対策しておき、インシデントの発生を防ぐことでビジネスに対する負のインパクトを最小限に抑えることも目的

・問題コントロールは問題の識別と根本原因の調査を目的としている(左図)

・エラーコントロールは既知のエラーに対する根本的な解決策を提供することを

目的としている(右図)

変更管理

変更管理とは、ITサービスを提供するITインフラストラクチャ(ソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク等)の変更を効率的かつ効果的に実施するための活動。高い変更率に対して効率的かつ効果的に対応するとともに、より優れたリスク及びコスト評価を提供し、ITとビジネスの整合性の向上を目指す

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| 登録とフィルタリング | RFC(変更要求)を先のステップで検討できるようにするために1箇所にまとめる作業 |

| 優先度の割当て | RFCの原因の影響度と変更の緊急度に基づいて優先順位を明確化させる段階。問題を是正するためのRFCはその問題の重要度コードに基づき決めることがよい |

| 変更のカテゴリ | 変更が組織に与えるインパクト、変更を達成するために必要なリソース、両方の観点からRFCを評価してカテゴリ分けを行う |

| インパクトとリソースの評価(最終検討) | CAB(変更諮問委員会)を中心に「利用者のビジネスに与える影響」「システムに与える影響」「変更の実施に必要なリソース、コスト」などの観点から変更の実施について最終的な検討を実施 |

| 変更の認可 | CABで認可が下りた変更の実施に向けて、組織から「財政上の認可」「技術上の認可」「事業場の認可」について最終的な認可をもらう |

| 変更のスケジュール化テストおよび実装 | 認可の下りた変更は実施に向けスケジュールが組まれる。準備が整うと「パフォーマンス」「セキュリティ」「保守性」「サポート性」「信頼性/可用性」の観点からテストを実施。問題がないことを確認(⇒「リリース管理」へ) |

リリース管理

リリース管理の目的は、変更管理で承認されたRFCに対する変更を、ビジネス的な観点においても技術的な観点においても確実に実装すること。正式な手順とチェックで稼働環境とそのITサービスを保護し、変更にてっと発生する負のインパクトを最小限に抑えることも重要な目的

※変更管理とリリース管理の違い

●変更管理とリリース管理の責任範疇は大きく異なる

●変更管理は、ビジネスに対する正のインパクトを確実に与え、負のインパクトを

最小限にするためにはどのような変更を行えばよいか、ということに責任を持つ

●リリース管理は変更管理で承認された変更が確実に行われることそのものに責任

を持つ

●変更管理とリリース管理は綿密に連携し合わなければならない

構成管理

インシデント管理、問題管理、変更管理、リリース管理を支える重要な活動を行う。ITサービスを構成するハードウェアやソフトウェア、ネットワーク、ドキュメントなどの「構成品目(CI)」の情報を正確に把握し、よりよいITサービスを提供するために維持していく活動のことを構成管理と呼ぶ

| ●サービスサポートを構成するほかの活動に、必要な情報を提供する ●組織が所属する情報資産を正確に把握する ●構成品目の維持コストを正確に把握し、予算策定やコスト削減に役立てる ●ソフトウェアの変更履歴を可視化する ●ライセンス管理や情報セキュリティ管理を効率化する ●許可されていない情報資産の使用を禁止し、法令順守を徹底する |

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| 計画立案 | 構成管理の目的、適用範囲、達成目標、役割分担、スケジュール、手順などを決定して、実施に備える |

| 識別 | 構成品目を組織が必要とするレベルまで詳細化し、関連付け、命名などを行う |

| コントロール | 許可された構成品目だけが、正確に構成管理データベースに登録されるようにコントロールする |

| ステータスの証明 | 構成品目の現在のステータス情報や更新情報を提供する |

| 検証と監査 | 現在のシステムと構成管理データベースに登録された構成品目が一致することを検証する |

コンピュータの運用・管理

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| 運用の管理 | コンピュータの利用に関する全般的な管理。運用管理を整備、利用状況を監視する |

| ジョブ管理 | ジョブの実行状況や実行結果を継続的に監視。定型業務やバッチ処理の自動化支援 |

| データ管理 | データを適切に維持・管理。データの復旧方法についても検討 |

| セキュリティ 管理 | 適切な情報セキュリティ対策を講じ、利用状況の監視を通じて機密性、安全性、可用性を確保 |

サービスデリバリ

通称『赤本』と呼ばれ、主に長期的なITサービスの計画と改善していくための活動

5つのプロセスで構成され、それぞれのプロセスごとに異なる役割と責任を持たせている

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| サービスレベル管理 | サービス提供者と利用顧客の間で合意したサービスレベルを管理 |

| ITサービス財務管理 | ITサービスの提供に必要なコストとITサービス利用に伴う収益性を管理 |

| 可用性管理 | ITサービスの提供に必要なシステムとマンパワーに関する可用性を管理 |

| ITサービス継続性管理 | ITサービスの提供が停止した場合の顧客への影響を最小限に防ぐことが目的 |

| キャパシティ管理 | 利用顧客が要求するサービスレベルに対し、システムに将来必要とされるリソースを管理 |

サービスレベル管理

事業者と顧客の間に結ばれるサービスレベルを具体的に維持管理していく為のプロセス

ITILにおけるサービスレベル管理は企業における「事業部門」や「経営部門」と「IT部門」間に設定されるものを第一とし、それらの部門をIT部門に対する顧客と位置づけ、実際のサービス利用者をユーザあるいはエンドユーザと位置づけている

サービスサポートプロセスで定義されているインシデント管理などのプロセスがユーザ向けであるのに対し、サービスレベル管理は顧客向けのプロセス

安定したITサービスを提供するために、「サービスレベル契約(SLA)」や「サービスレベルマネジメント(SLM)」を実施して、運用管理を図る

サービスレベル契約(SLA)

サービスレベル契約(SLA)

エンドユーザに提供するサービスの品質のことを一般的にサービスレベルと呼ぶ

提供するサービスの内容と範囲、品質に対する要求(達成)水準を明確にして、それが達成できなかった場合のルールを含めて、あらかじめ合意しておくこと。あるいはそれを明文化した文書、契約書のこと

サービスレベルマネジメント(SLM)

サービスレベルマネジメント(SLM)

ITサービスをはじめとした各種のサービスにおいて、サービス提供者と委託者があらかじめサービスのレベルを明示的に合意し、それを達成するために継続的・定期的に点検・検証し、品質を維持あるいは改善する仕組み、マネジメント活動のこと

キャパシティ管理

情報システム全体の処理能力を管理・調整することで、コンピュータや記憶装置を利用する各部門や必要とするデータ処理量やサービス品質を見積り、それに対応できるようにコンピュータの能力を割り振るための作業の総称

可用性管理

可用性管理の目的は、ビジネスの達成目標を満足するために、費用対効果が高く、継続した一定のレベルの維持・管理であり、ビジネスの継続を保証する意味でも非常に重要

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| 可用性 | 利用者がITサービスを利用したいときに確実に利用できること |

| 信頼性 | 障害やトラブルがないこと |

| 保守性 | 障害が発生した場合、通常運用状態への復旧力に優れていること |

| サービス性 | 運用業務を外部または組織内のシステム部門などに委託している場合に、契約内容または合意内容を達成していること |

ITサービス継続性管理

地震、火災などの災害があった場合でも、ITサービスが停止しないように、また停止したとしても、被害・影響を最小限にすることを目的としたプロセスのこと。継続させるためにも、顧客と契約した範囲内でITサービスを復旧させ、事業を継続することが重要

ITサービス財務管理

提供するITサービスに必要なコストを管理するプロセスのこと。ITサービスの範囲やレベルによって必要なコストが変わるため、必要なサービスを明確にし、全体的に財務状況をコントロールしていくことが必要。コストを正確に把握することで、コストの最適化を促し、「TCO」の削除にもつながる

TCO

TCO

コンピュータのハードウェアやソフトウェアの購入費用、利用者に対する教育費用、運用にかかわる費用、システムの保守費用、システムトラブルの影響による損失費用などを統合した費用のこと

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| 原価管理 | ITサービスを構成する要素ごとに原価を正確に管理する |

| 予算管理 | ITサービスの内容に基づいて予算を策定し、実コストとの比較を行う |

| IT管理 | ITサービスにおける収支を管理する |

| 課金 | 利用者にITサービスの利用料金を請求し、回収する |

ユーザ管理

サービスの利用者の権限を明確にし、異なる設定や環境で作業が行えるようにするために、ユーザアカウント、データベースへのアクセス権限などを設定する

システムの資源管理

ITサービスを構成する設備、コンピュータシステム、データ、マニュアル、作成した成果物、システムを運用する要員、及びそれらにかかわるコストを、組織の目標と適合するように維持、運用する

情報資産管理

サービスを提供するために必要な情報資産(コンピュータ、通信装置、周辺装置、文書類、その他の情報)の目録を作成し、管理することによって、最適なITサービスの提供を支援する

サービスマネジメント構築

サービスマネジメント構築の考え方

組織の活動の中にサービスマネジメントの考え方を組み込むこと。効果的に実施するためには、計画(Plan)、実行(Do)、検証(Check)、改善(Act)のPDCAマネジメントサイクルを確立させる

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| 計画(Plan) | ・ITサービスの品質方針・目的を明確にする ・関係者の役割・責任範囲を明確にする ・与えられた役目を果たすために必要なスキルを明確にし、教育訓練を実施 ・ドキュメントの作成、記録を適切に実施するための手順を明確にする ・情報セキュリティ管理を適切に実施するための手段を明確にする |

| 実行(Do) | ・サービスサポート、サービスデリバリを構成する各プロセスを実行する |

| 検証(Check) | ・内部監査を行い、ITサービスマネジメントが効果的に、実施されているかを検証 |

| 改善(Act) | ・内部監査の結果に基づいて、問題点の是正措置、再発防止に向けた予防措置を取る ・経営者によるマネジメントレビューを行い、ITサービスマネジメントを見直す |

サービスマネジメントの構築手法

ギャップ分析

ギャップ分析

JISQ2000-1の要求仕様と現状のプロセスを比較して、“ズレ”を明らかにして、具体的な改善策を検討する

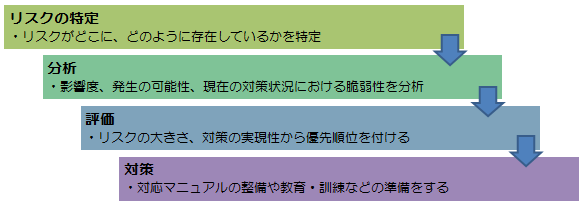

リスクアセスメント

リスクアセスメント

潜在するリスクを洗いだし、リスクの種類や影響度を評価すること。セキュリティを継続的な確保・維持していくための仕組みを「情報セキュリティマネジメント(ISMS)」という

要件設定

要件設定

ギャップ分析、リスクアセスメントなどの結果をもとに、必要なコスト、利用者のITリテラシなどを考慮し、ITサービスマネジメントを文書化して、契約合意内容を決定する

ファシリティマネジメント

目的と考え方

建物や設備などの資源が最適な状態となるように改善するための考え方。「ファシリティ(Facility)」は設備という意味がある。そのため一般的には「施設管理」と呼ばれることもある。不動産業では以前から活用されていら管理方法で、これをITにも応用することで、情報システムを最適な状態で管理することを目的としている

システム環境の整備

コンピュータやネットワークなどのシステム環境や施設、設備を維持・保全するシステム環境を構築する必要がある。一般的には災害対策のための機能や防犯対策を施す

| ●施設や設備の運営コストを可視化し、コストの最適化を促進する ●施設や設備の戦略的活用に向けた意思決定を支援する ●常に最適な環境下でITサービスを提供し、顧客満足度を高める ●施設や設備にかかわるトラブルに速やかに対応する ●セキュリティレベルや事業持続性が向上する ●電力量や排熱量を抑え、環境負荷を低減する |

耐震耐火設備

無停電電源装置(UPS)

無停電電源装置(UPS)

停電や瞬電の際に電源の供給が停止してしまうことを防ぐ。小型のバッテリが搭載されているので、数分〜数十分の間なら接続された機器へ電源を供給することができる。時間が有限なので、UPSが稼働している間に、すみやかにデータの保存やシステムの停止をしなければならない。また、定期的なバッテリ交換をしないと機能が発揮できないため、保守を行う必要がある

サージプロテクト

サージプロテクト

「サージ」とは、瞬間的に発生する異常に高い電圧のこと。落雷などにより私設の周囲に異常電圧が発生した場合、電線や電話回線を通じて電流が逆流しコンピュータや機器類が壊れてしまうことがある。これを防ぐためにサージプロテクト機能を搭載したOAタップやモデムを利用すると被害を最小限にすることができる

自家発電装置

自家発電装置

停電などにより主電源が使えなくなった場合に、専用のコンセントから電力を供給する装置のこと。太陽発電装置、風力発電装置、ディーゼル発電装置、ガス発電装置などがある。一般的には通常時は使用しないことが多く、いざというときのために、定期的に点検を行っておくことが重要

免震装置

免震装置

データセンタの基礎部分や各階の間などに設置され、自身の際に建物の揺れそのものを抑える装置のこと。コンピュータやネットワークなどの機器を振動から守り、災害による故障や破損を回避できるため、有効な事業継続措置のひとつ。床に設置する「床免震」、機器の下に設置する「機器免震」などがある

| ●停電や瞬電対策として、一般的には無停電電源装置を設置する ●サージプロテクト機能のあるOAタップを使用する ●耐震対策として、機器の転倒防止、落下防止のため、情報機器は振動の少ない安定し た場所に設置する。また地震による揺れを吸収したり、弱めたりする免震床の設置を 考慮する |

セキュリティ対策

セキュリティワイヤ

セキュリティワイヤ

ノートパソコンなどの軽量で持ち運びしやすい機器類は盗難にあう可能性がある。設置する際、移動しづらい大型デスクや棚、あるいは、支柱などにワイヤで結び付けておくことで、盗難防止を図ることができる。セキュリティワイヤはキーロック式なので、キーの保有者はいつでもワイヤを外すことが可能

入退出管理

入退出管理

施設内への立ち入りを制限するために、IDカード、指紋認証、顔認証などを用いて入退室を管理すること

システム管理の維持・保全

システム管理を最適な状況で使用できるように整備したあとは、それらを適切な状態で維持・保全していくことが必要。施設や設備を点検し、減価償却期限を迎えた資産は、新しい資産に移行するなどが必要。システム環境を維持・保全することは、施設や設備の寿命を長期化するだけでなく、快適・安全なITサービスを持続的に提供できる

適切なタイミングで確実に実施するため、管理責任者を配置し、マニュアル類を整備し、明確な維持保全計画を立案、作業を進める。また、計画された保全活動が適正に行われているかを確認するために、定期的な報告・評価を行うことが重要