�R���s���[�^�V�X�e��(5)

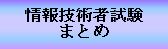

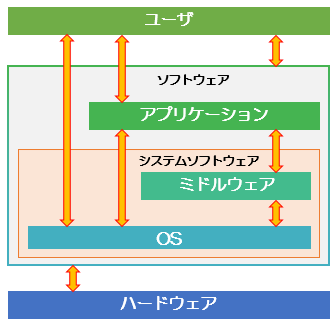

�\�t�g�E�F�A

OS(�I�y���[�e�B���O�V�X�e��)

OS�̓R���s���[�^�ɂ�����n�[�h�E�F�A��\�t�g�E�F�A�Ȃǂ𗘗p���邽�߂ɐ�����s�����������\�t�g�E�F�A

�u��{�\�t�g�E�F�A�v�ȂǂƂ��Ă��

OS�́A�\�t�g�E�F�A���n�[�h�E�F�A���g�p���邽�߂̒�����������

�܂��A���[�U���R���s���[�^������邽�߂̊�{�I�ȗl�����߂�

�\�t�g�E�F�A�̕���

�V�X�e���\�t�g�E�F�A

�n�[�h�E�F�A�̊Ǘ��E������s������A���ʂ����{��������肷��\�t�g�E�F�A�̂���

��{�\�t�g�E�F�A

��{�\�t�g�E�F�A

�n�[�h�E�F�A�A�A�v���P�[�V�����\�t�g�E�F�A���Ǘ��E���䂷��\�t�g�E�F�A�B��ʓI�ɁuOS�v�̂��Ƃ��w���B�n�[�h�E�F�A�ƃ\�t�g�E�F�A�̊Ԃ���莝���A�\�t�g�E�F�A�����삷��悤�ɐݒ肵����A���p�҂���̏����f�B�X�v���C��v�����^�Ȃǎ��Ӌ@��ɓ`�����肷��

| ���� | ���� |

|---|---|

| ����v���O���� | �n�[�h�E�F�A���Ǘ��E���䂵�A�R���s���[�^�������I�Ɋ��p���邽�߂̃\�t�g�E�F�A�B���`�ŁuOS�v���w�� |

| ����v���Z�b�T | �v���O����������g���ď����ꂽ�v���O�������A�@�B��̃v���O�����ɕϊ�����\�t�g�E�F�A�B�u�A�Z���u���v�u�R���p�C���v�Ȃ� |

| �T�[�r�X�v���O���� (���[�e�B���e�B �v���O����) | �R���s���[�^�������悭���p���A�@�\�⑀�쐫�����コ���邽�߂̃\�t�g�E�F�A�B�f�B�X�N���k��œK���A�������Ǘ��\�t�g�Ȃǂ�OS�̋@�\��₤���̂���A�X�N���[���T�[�o�[�A�E�C���X��\�t�g�ȂǗl�X�Ȃ��̂����� |

�~�h���E�F�A

�~�h���E�F�A

��{�\�t�g(OS)�ƃA�v���P�[�V�����\�t�g�E�F�A�̒��Ԃœ��삷��\�t�g�E�F�A�̂���

�V�F���i�R�}���h�v�����^�j

�V�F���i�R�}���h�v�����^�j

���p�҂����͂����R�}���h��OS�̒��ԕ���(�J�[�l��)�ɓ`�B���A�v���O�����̋N�������s���~�h���E�F�A�̂��ƁBUNIX�Ȃ�OS�̋@�\�̈ꕔ�Ŏg�p

�A�v���P�[�V�����\�t�g�E�F�A�i���p�\�t�g�E�F�A�j

���p�҂̖ړI�ɉ������@�\�����\�t�g�E�F�A

| ��� | ���� | �� |

|---|---|---|

| ���ʃA�v���P�[�V���� �\�t�g�E�F�A | ���܂��܂ȋƖ���Ǝ�ɋ��ʂ��Ďg�p�����\�t�g�E�F�A | ���[�v���\�t�g�A�\�v�Z�\�t�g CAD/CAM�A���v�����v���O���� �O���t�B�b�N�\�t�g�A�O���[�v�E�F�A |

| �ʃA�v���P�[�V���� �\�t�g�E�F�A | ����̋Ɩ���Ǝ��ΏۂƂ��Ďg�p�����\�t�g�E�F�A | ���^�v�Z�\�t�g�A�����Ǘ��\�t�g �̔��Ǘ��\�t�g�A�̎Z�Ǘ��\�t�g |

�ړI

| �ړI | ���� |

|---|---|

| �V�X�e���̐M������ ���S���Ȃǂ̊m�� | RASIS�����ƂɁA�V�X�e���̐M�����ƈ��S���Ȃǂ̌��㐫��}�� |

| �n�[�h�E�F�A�̗L�����p | CPU��L�����u�ȂǂɃn�[�h�E�F�A�𐧌䂵�A���ʂȂ��A���p�ł���悤�ɉ^�p�Ǘ�����B�X���[�v�b�g�̌����A���X�|���X�^�C���ƃ^�[���A���E���h�^�C���̒Z�k��}�� |

| �C���^�t�F�[�X�̒� | ���p�҂̑��쐫�����シ��C���^�t�F�[�X����� |

�\��

�V�X�e���̐M�������ێ����邽�߂ɁA�V�X�e����ی삷��\���ɂȂ��Ă���B�V�X�e���S�̂��v���I�ȏ�Q����댯���̂���n�[�h�E�F�A�̑����OS�̊Ǘ����ɒu����A�A�v���P�[�V�����\�t�g�E�F�A�ɂ���Ē��ڐG���邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���

�J�[�l�����[�h�i�X�[�p�o�C�U���[�h�j

�������������������[�h�̂��ƂŁA�R���s���[�^�̂����镔���ɃA�N�Z�X�ł��A�n�[�h�E�F�A�ɑ��閽�߂����s�ł���B���[�U���[�h�Ƃ͊u�����ꂽ��������Ԃō����D��x�Ŏ��s����A��쓮����A�v���P�[�V�����\�t�g�E�F�A�Ȃǂ̉e�����邱�ƂȂ�OS���g�̃^�X�N�����s�ł���

���[�U���[�h

��r�I�Ⴂ���������������[�h�ŁA���܂��܂ȃA�v���P�[�V�����\�t�g�E�F�A�����s�E�T�|�[�g����

���

OS�ɂ͂��܂��܂Ȏ�ނ�����A���ꂼ���OS�Ńt�@�C����t�H���_�Ȃǂ̊Ǘ����@���قȂ�B�قȂ�OS�Ԃł̓t�@�C�����������\������Ȃ��Ȃǂ̃g���u�����N���邱�Ƃ�����

| ��� | ���� |

|---|---|

| MS-DOS | Microsoft���J������OS�B���16�r�b�g��PC/AT�݊��@�œ��삷��BCUI�ő���B�V���O���^�X�N�������̗p |

| Windows98/ �E�E�E/7/8 | Microsoft��MS-DOS�ɂ����OS�B32�r�b�g��PC/AT�݊��@�œ���B�ŋ߂ł�64�r�b�g�ɑΉ��������̂��BGUI���̗p�B�}���`�^�X�N���̗p |

| Mac OS | Apple��Macintosh�pOS�BGUI���ŏ��ɍ̗p����OS�B�摜�����Ȃǂ͒�]������ |

| UNIX | AT&T�x���������J���B��Ƀ��[�N�X�e�[�V�����p��OS�BCUI����{�����AX-Window������GUI�Ƃ��Ĉ������Ƃ��\�B�}���`�^�X�N�A�}���`���[�U�œ��삷��B���萫�⌘�S���ɂ���]������ |

| Linux | UNIX�ƌ݊����̂���OS�B��r�I�X�y�b�N�̒Ⴂ�R���s���[�^�ł����肵�ē��삷��BCUI����{�����A�\�t�g�E�F�A��g�����GUI�Ƃ��Ĉ������Ƃ��\�B�����Ŏd�l�����J����Ă���I�[�v���\�[�X�\�t�g�E�F�A�B���ɎY�Ɨp���{�b�g��g���@��Ȃǂő����̗p |

�ėp�R���s���[�^��OS

�ėp�R���s���[�^��OS

�ėp�R���s���[�^��OS�͔ėp�R���s���[�^�삵�Ă��郁�[�J�[���@��ɍ��킹�ēƎ��ɊJ��

���A���^�C��OS

���A���^�C��OS

���A���^�C��������ړI�Ƃ���OS�̂��ƁB���p�҂̎g���₷�����f�[�^�̏������x��D��i���䃍�{�b�g�A��s��ATM�A���ȗ\��Ȃǁj

�l�b�g���[�NOS

�l�b�g���[�NOS

�l�b�g���[�N�̊Ǘ�����ɍs��OS�̂��Ɓ@NetWare�Ȃ�

�@�\

| �@�\ | ���� |

|---|---|

| �W���u�Ǘ� | ���p�҂���˗������W���u�������悭���s���邽�߂ɁA�W���u���s�̏��ԁi�X�P�W���[��)���Ǘ� |

| �^�X�N�Ǘ� | ���s���̃v���O�������Ǘ�����B�v���O�����̎��s�P�ʂ��u�^�X�N�v�Ƃ����B�}���`�^�X�N�̋@�\������OS�͕����̃^�X�N����ׂĎ��s�\ |

| �f�[�^�Ǘ� | �t�@�C����HD��FD�ɏ������݁E�ǂݍ��݂��s���B���[�U���ƂɃR���s���[�^���̃t�@�C����t�H���_�̎g�p�𐧌��\ |

| ���o�͊Ǘ� | �L�[�{�[�h��v�����^�Ȃǎ��Ӌ@��̊Ǘ������s�� |

| �L���Ǘ� | �������̈��L���ɗ��p���邽�߂ɊǗ�����B���z�������𗘗p���邱�ƂŁA���ۂ̃������e�ʂ�葽���̃��������g�p�ł��� |

| �^�p�Ǘ� | �R���s���[�^�̎���(CPU�A�������AHD�A�\�t�g�E�F�A)�������I�ɗ��p���邽�߂ɁA�����̊��蓖�Ă�Ǘ����s�� |

| ���[�U�Ǘ� | �R���s���[�^�ɕ����̃��[�U�A�J�E���g��o�^�E�폜�\�B�o�^���[�U�A�J�E���g���ƂɃA�N�Z�X���E�v���t�@�C���Ȃǂ̏����Ǘ� |

| �l�b�g���[�N�Ǘ� | �l�b�g���[�N�̗��p���ɁA�������ȂǒʐM�Ɋւ��鐧����s���B���̃R���s���[�^�Ƃ̒ʐM���ɔ������邳�܂��܂ȋ��Ђɑ���Z�L�����e�B���ێ��������Ƃ� |

| ��Q�Ǘ� | �n�[�h�E�F�A�A�\�t�g�E�F�A�ɏ�Q�����������ꍇ�ɁA��Q����̕������s�� |

�W���u�Ǘ�

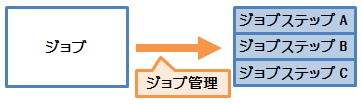

���W���u�F���[�U�����猩�������̒P��

�W���u�̓R���s���[�^�ŏ��������Ƃ��ɁA�u�W���u�X�e�b�v�v�ɕ��������

���W���u�Ǘ��@�\�FOS�̃W���u�Ǘ��@�\���W���u�����āA�K�v�ȃn�[�h�E�F�A����(CPU�A�������A���C�f�B�X�N�A�v�����^)�Ȃǂ����蓖�Ă邱��

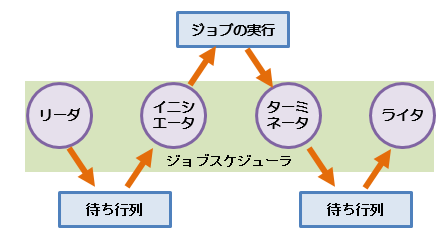

�u�}�X�^�X�P�W���[���v�A�u�W���u�X�P�W���[���v���g�p���A�����悭�W���u�����s����

���}�X�^�X�P�W���[���F���p�҂ƃR���s���[�^�Ԃŗl�X�Ȗ��߂̂����E���b�Z�[�W�̎�n�����Ǘ�

���W���u�X�P�W���[���F�����̃W���u�̌����I�����̂��߂̃W���u���s�̏���(�X�P�W���[��)���Ǘ�

| ���� | ���� |

|---|---|

| ���[�_ | �W���u���䌾��ŏ����ꂽ���e�ǂ��A�W���u�̃X�P�W���[�����O���s���B�W���u��҂��s��ɓo�^���� |

| �C�j�V�G�[�^ | �҂��s��W���u�̗D�揇�ʂf���A�W���u�X�e�b�v�ɕ������ăW���u�̎��s�ɕK�v�ȃn�[�h�E�F�A���������蓖�Ă�v���O�����B�W���u�̎��s�̓^�X�N�Ǘ��ōs���� |

| �^�[�~�l�[�^ | ���s��̃W���u����n�[�h�E�F�A�����̊��蓖�Ă��J������v���O�����B���ʂ̏o�͂��K�v�ȃW���u��҂��s��ɓo�^���� |

| ���C�^ | �҂��s��W���u�̗D�揇�ʂf���A�W���u�̌��ʂ��o�͂���v���O���� |

���W���u�X�e�b�v�F�W���u���I�������邽�߂ɕK�v�ȂP�P�̗v�f

�X�v�[�����O

�X�v�[�����O

�����̒ᑬ�ȏo�͑��u�Ƀf�[�^��]������ۂɁA�f�[�^�𒀎��]������̂ł͂Ȃ��A��x�����Ȏ��C�f�B�X�N�ɒ��߂Ă���܂Ƃ߂ē]�����A�V�X�e���S�̂̏������������}��@�\�̂���

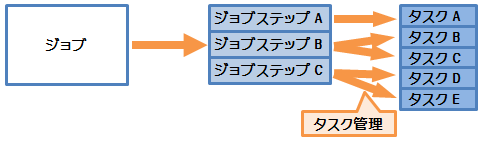

�^�X�N�Ǘ�

�W���u�Ǘ��ŕ������ꂽ�W���u�X�e�b�v�̓^�X�N�Ǘ��ōׂ����u�^�X�N(�v���Z�X)�v�����ACPU�ŏ��������B�^�X�N�̓R���s���[�^�Ŏ��s�������������̒P��

�^�X�N�̏�ԊǗ����s���ACPU�Ȃǂ̏������u��L�����p����悤�ɃX�P�W���[�����Ǘ�����

�^�X�N�̏�ԑJ��

�W���u�̓W���u�Ǘ��@�\�ŃW���u�X�e�b�v�ɕ�������A����Ƀ^�X�N�Ǘ��@�\�ɂ���ă^�X�N�ɕ��������B�^�X�N�͂����Ɏ��s�����킯�ł͂Ȃ��A�ȉ���3�̏�Ԃ��Ƃ�

�����s�\��ԁFCPU�̎��s�����^������Ύ��s�ł�����

�����s��ԁFVPU�Ŏ��s���Ă�����

���҂�(�ҋ@)��ԁF���o�͑��u�̏������I������̂�҂��Ă�����

�@�^�X�N�̐���

�@�^�X�N�̐���

�A�D�揇�ʂ̍ł������^�X�N��CPU�̎g�p����^����

�@CPU�X�P�W���[���ɂ����CPU�����蓖�Ă�ꂽ

�B�������D�揇�ʂ̍����^�X�N�����s�\��Ԃɂ�

�@������A�����Ɋ��蓖�Ă�ꂽ���Ԃ��I�������Ƃ�

�C���o�͏������K�v�ɂȂ�����

�D���o�͏���������������A���̃v���Z�X�̖��߂�

�@���҂���Ԃ��������ꂽ�Ƃ�

�E�^�X�N�̏���

�X���b�h

�X���b�h

�^�X�N��������ɍו������������̂��ƁB�ЂƂ̃^�X�N���ŕ����̃X���b�h����s���Ď��s�ł�����̂��u�}���`�X���b�h�v�Ƃ���

���d�v���O���~���O(�}���`�v���O���~���O�A�}���`�^�X�N)

�^�X�N�����o�͏�����҂��Ă���CPU�����p����Ă��Ȃ��Ƃ��ACPU���ق��̃^�X�N�̎��s�Ɋ��蓖�ĂāACPU��L�����p���邱�ƁB�����̃v���O�����������Ɏ��s����Ă��邩�̂悤�ɏ��������

�V�x����(�A�C�h���^�C��)

�V�x����(�A�C�h���^�C��)

CPU�����삵�Ă��Ȃ�����

�^�X�N�̃X�P�W���[�����O

| ���� | ���� |

|---|---|

| �D��x������ | �����S�̂���^�X�N�̗D�揇�ʂ����߂ď���������� |

| �^�C���X���C�X���� | ���̏������Ԃ��ƂɁA�^�X�N�����s������� |

| ���E���h���r������ | ���̏������Ԃ��ƂɃ^�X�N�����s���A�������ԓ��ɏI�����Ȃ������ꍇ�҂��s��̍Ō�ɑJ�ڂ������ |

| ���������� | ���s�\��ԂɂȂ����^�X�N�̏��ԂŁA�^�X�N�����s������� |

| �������ԏ����� | �������Ԃ̒Z���^�X�N������s������� |

| �C�x���g�h���u������ | ���鎖��(�C�x���g)�̔����ɂ���āA�^�X�N�����s������� |

�^�X�N�̐�ւ�����

�^�X�N�̐�ւ�����

| ���m���v���G���e�B�u���� | �F�v���Z�X�̐�ւ����v���O�������g�ɔC������� |

| ���v���G���e�B�u���� | �FOS���v���Z�b�T�̎��s�������Ǘ����A�v���Z�X�� |

| �@ | �@���s���ւ������ |

�L���Ǘ�

����L�����u(���C��������)�ƕ⏕�L�����u(���z������)�Ƃ̑g�ݍ��킹�Ŏ��s����

�������I�Ȏ�L���̈���傫�ȋ�Ԃ�����������d�g��

�����L���e�ʂ��ӎ����邱�ƂȂ��\�t�g�E�F�A���J���E���p�ł���

��L���Ǘ�

��L�����u�Ƀv���O���~���O��z�u���āA�����悭��L�����u�𗘗p�ł���悤�ɊǗ�����@�\

������

������

��L�������ɕ����A�v���O�������i�[������@

| ���� | ���� | |

|---|---|---|

| �Œ������ | ���炩���ߎ�L�����u���Œ肵���傫���̋��ɕ���������� �]���������͍ė��p�s�� | |

| �P������� | ���1��1�̃v���O���� | |

| ���d������ | �����̋��ɕ����� | |

| �ϋ����� | �v���O�����̑傫���ɂ������� �]���������͍ė��p�� | |

���v���O�����e�\�V�����F�L���̈�̒f�Љ��A�̈悪��������

���R���p�N�e�[�V�����F�̈������

�X���b�s���O�����i�����ւ����j

�X���b�s���O�����i�����ւ����j

�D��x�̍����W���u���������ꂽ�Ƃ��A�v���O������f�[�^��⏕�L�����u�ɑΔ䂳�������

���X���b�v�C���i���[���C���j�F�ޔ����Ă����v���O�����A�f�[�^����

���X���b�v�A�E�g�i���[���A�E�g�j�F�v���O�����A�f�[�^��ޔ�������

�I�[�o���C�����i���Z�O�����g�E�㏑���j

�I�[�o���C�����i���Z�O�����g�E�㏑���j

���炩���߃v���O�������������̒P��(�Z�O�����g)�ɕ����ēL�����u�Ɋi�[���Ă����A�v���O�����̎w��Ɋ�Â��Ď��L�����u�Ƃ̊Ԃŏo�����������B�⏕�L���ɂ���v���O�������Z�O�����g�P�ʂœǂ݁A��L�����u�̃v���O�����͑ޔ������A�㏑�������

���������[�N

���������[�N

�A�v���P�[�V�����\�t�g�E�F�A��OS�̃G���[�Ȃǂ������ŁA�g�p���ꂽ�������̈悪�������Ȃ����߁A�g�p�\�ȃ������̈悪�Ȃ��Ȃ��Ă�������

�Ĕz�u�v���O�����i�����P�[�^�u���v���O�����j

�Ĕz�u�v���O�����i�����P�[�^�u���v���O�����j

����̈�ɔz�u����Ă���v���O������ʂ̗̈�ɔz�u���Ȃ����v���O�����B�z�u���Ȃ������̈�ɑΉ����āA�v���O�������̃A�h���X������

�ė��p�\�v���O�����i�����[�U�u���v���O�����j

�ė��p�\�v���O�����i�����[�U�u���v���O�����j

��x�g�p�������ƁA�ēx�J��Ԃ��g�p�\�ȃv���O����

�ē��\�v���O�����i���G���g�����g�v���O����

�ē��\�v���O�����i���G���g�����g�v���O����

���s���̃v���O����������ɕʂ̃^�X�N����Ăяo���Ď��s�ł���v���O����

�ċA�v���O�����i���J�[�V�u�v���O�����j

�ċA�v���O�����i���J�[�V�u�v���O�����j

�������g�̃v���O�������Ăяo���Ď��s�ł���v���O����

�����L���Ǘ�

�n�[�h�f�B�X�N�Ȃǂ̕⏕�L�����u�̈ꕔ�𗘗p���āA��L�����u�̋L���e�ʂ��傫�ȋL����Ԃ�(���z�L��)���쐬����@�\

�y�[�W���O�����i���y�[�W�P�ʂœ���ւ��j

�y�[�W���O�����i���y�[�W�P�ʂœ���ւ��j

��L���ƃv���O�������Œ蒷�̒P��(�y�[�W)�ɕ������A�����悭�L���Ǘ�����B���̂��߁A���Ȃ����L���ő傫�ȃv���O�����̑��s���\

�X���b�V���O

�X���b�V���O

�y�[�W�C���E�y�[�W�A�E�g���s���ꍇ�A�n�[�h�f�B�X�N�ɃA�N�Z�X����K�v������A��L���w�ւ̃A�N�Z�X��莞�Ԃ�������A�p�ɂɋN���������ʁA�R���s���[�^�������x���ቺ���邱��

�y�[�W�u���A���S���Y��

�y�[�W�u���A���S���Y��

��L�����u����K�v�̂Ȃ��y�[�W�f����A���S���Y��

| ���� | ���� |

|---|---|

| FIFO���� | �ł��Â����炠��y�[�W��I�ѓ���ւ��� |

| LRU���� | �ł��������Ԏg�p����Ă��Ȃ��y�[�W��I�ѓ���ւ��� |

| NRU���� | ��莞�Ԏg�p����Ă��Ȃ��y�[�W��I�ѓ���ւ��� |

| LFU���� | �ł��g�p�p�x�̒Ⴂ�y�[�W��I�ѓ���ւ��� |

�Z�O�����g����

�Z�O�����g����

�v���O������f�[�^��_���I�ɂЂƂ܂Ƃ߂ɂ����Z�O�����g�P�ʂŕ������A�����悭���������Ǘ�������@�B�Z�O�����g���Ƃɗe�ʂ��قȂ邽�߁A�v���O�������쐬����ۂɃZ�O�����g�̃T�C�Y�ɒ��ӂ���

�Z�O�����g�y�[�W����

�Z�O�����g�y�[�W����

�Z�O�����g���������ǂ������@�B�Z�O�����g�ŕ����������̂�����Ƀy�[�W�ŕ���������@

���[�U�Ǘ�

| ���[�U�A�J�E���g | �F�R���s���[�^�g�p���ɕK�v�ȃ��[�U����p�X���[�h�Ȃǂ� |

| �@ | �@��� |

| ���[�U�Ǘ� | �F���[�U�A�J�E���g���Ǘ�����@�\ |

�v���t�@�C��

�v���t�@�C��

�����ƂɈقȂ郆�[�U�A�J�E���g���Ƃ̏��̏W�܂�B�f�X�N�g�b�v�̃��C�A�E�g�A�l�b�g���[�N�̐ݒ�A�q���[�}���C���^�[�t�F�[�X�̐ݒ�Ȃǂ��Ǘ�

���[�U�A�J�E���g�̎��

| ���� | ���� |

|---|---|

| �Ǘ��� | �V�X�e���Ǘ��җp�̃��[�U�A�J�E���g�E�V�X�e�����p����t�@�C���A�N�Z�X���ȂǁA�R���s���[�^����̂��ׂĂ������ꂽ�u�Ǘ��Ҍ����v������ ��root(���[�g)�i�X�[�p���[�U�j�FUNIX�n��OS�̊Ǘ��҃A�J�E���g ��Administrator�i�A�h�~�X�g���C�^�[�j�FWindows�n��OS�̊Ǘ��҃A�J�E���g |

| �Q�X�g | ��ʓI�ɃR���s���[�^�𗘗p���闘�p�җp�̃��[�U�A�J�E���g�B�[�����p���������^�����A��̊Ǘ������������Ȃ� |

���[�U�A�J�E���g�̐ݒ�

���[�U�A�J�E���g�̐ݒ�

���[�U�A�J�E���g�̍쐬�A�p�X���[�h�̐ݒ�E�ύX�A�����̐ݒ�E�ύX���͑S��OS�̋@�\���g���Đݒ�

�f�B���N�g���T�[�r�X

�l�b�g���[�N�𗘗p���郆�[�U��g�D�Ɋւ�����(���[�U�A�J�E���g)��A���p�\�ȃT�[�o�ƒ��Ă���T�[�r�X�A�v�����^�Ȃ�(�R���s���[�^�̏��)�l�b�g���[�N�Ŏg�p����l�X�ȏ����f�B���N�g���f�[�^�x�[�X�ŏW���Ǘ����邱��

�f�B���N�g���f�[�^�x�[�X

�f�B���N�g���f�[�^�x�[�X

���[�U�A�J�E���g���Ȃǂ��i�[���ꂽ�ꏊ

LDAP(�G���_�b�v)

LDAP(�G���_�b�v)

�C���^�l�b�g�Ȃ�TCP/IP���g�p���ꂽ�l�b�g���[�N���ŁA�f�B���N�g���f�[�^�x�[�X�ɃA�N�Z�X���邽�߂̃v���g�R��

�l�b�g���[�N�Ǘ�

���R���s���[�^�Ԃ̃f�[�^�ʐM�@�\���Ǘ�

�����̋@�\�ɂ��l�b�g���[�N�ɐڑ����ꂽ�����ɃA�N�Z�X

| ���� | ���� |

|---|---|

| �A�N�Z�X���� | ���p�҂��ƂɃV�X�e�����p����t�@�C���A�N�Z�X���A���[���p����ݒ肷�� ���p��y�A�g�p���e�𐧌䂷�邱�ƂŁA�f�[�^�̓���A�������h�~ |

| �Í������� | ���̃R���s���[�^�Ƃ̂����ɏ����Í��� �Í������邱�ƂŁA���̓�����h�~ |

| �t�@�C�A�E�H�[�� | ���̃R���s���[�^����̕s���N����h�䂷�� |

| �I�[�f�B�b�g�@�\ �i�č��@�\�j | ���O�I���E�I�t�̏���t�@�C���ւ̃A�N�Z�X���̃Z�L�����e�B�ƒǐՁA���p�҂̃A�J�E���^�r���e�B���m�ہA�R���s���[�^�̕s�����p�� |

| ���M���O�@�\ | �V�X�e���G���[�A�댯�ȃv���Z�X�̎��s���̌x���A�č��̐����E���s�������O�t�@�C���Ƃ��ĕۑ� ��Q�������Ƀ��O�t�@�C�������Ԃ�c���\ |

�A�J�E���g�A�r���e�B

�A�J�E���g�A�r���e�B

�\�t�g�E�F�A�ۗ̕L��g�p�𐳓��ɊǗ����邱��

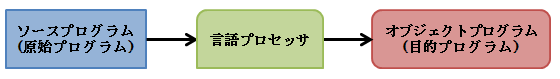

����v���Z�b�T

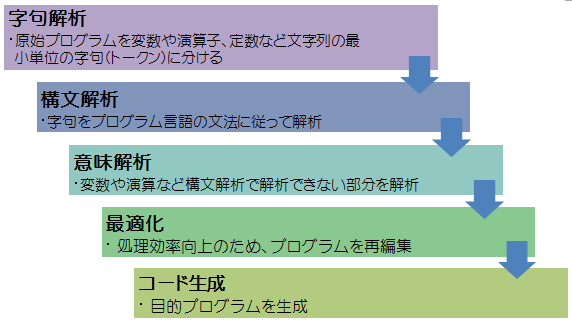

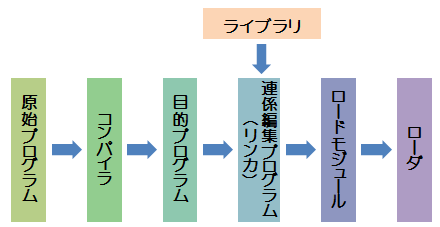

�@�B��ȊO�̃v���O����������g���ď����ꂽ�v���O����(���n�v���O����)���@�B��̃v���O����(�ړI�v���O����)�ɕϊ������Ƃ�OS�̌���v���Z�b�T�ōs��

�A�Z���u��

�A�Z���u������ŏ����ꂽ���n�v���O������ړI�v���O�����ɕϊ����錾��v���Z�b�T

���A�Z���u���@�F�A�Z���u������ŕϊ�

���t�A�Z���u���F�ړI�v���O�����˃A�Z���u������ɕϊ�

�R���p�C��

����������ŏ����ꂽ���n�v���O�������ꊇ���ĖړI�v���O�����ɕϊ����錾��v���Z�b�T

���R���p�C���@�F�R���p�C���ŕϊ�

�R���p�C���ł̕ϊ�

�R���p�C���ł̕ϊ�

�A�W�ҏW�v���O�����i�����J�A�����P�[�W�G�f�B�^�j

�A�W�ҏW�v���O�����i�����J�A�����P�[�W�G�f�B�^�j

�R���p�C�����ړI�v���O�����́A���̂܂܂ł͎��s�s�B�A�W�ҏW�v���O�������g�p���A���̖ړI�v���O������C�u�����Ƃ̘A�g���s���B�A�W���ł����ړI�v���O�����͎��s�\�ȖړI�v���O����(���[�h���W���[��)�ƂȂ�A�u���[�_�v�����L�����u�ɓǂݍ��܂�Ď��s�����

�C���^�v�����^

����������ŏ����ꂽ���n�v���O������1�s���ړI�v���O�����ɕϊ��E���s���J��Ԃ�����v���Z�b�T

�W�F�l���[�^

����������ŏ����ꂽ���n�v���O�������p�����[�^�ɓ��͂��������ɏ]���āA�ړI�v���O�����ɕϊ����錾��v���Z�b�T

�N���X�R���p�C��

�N���X�R���p�C��

���ۂɎ��s����R���s���[�^�Ƃ͈قȂ�v���b�g�t�H�[����ŁA�ړI�v���O�������쐬���錾��v���Z�b�T

���v���b�g�t�H�[���F�ړI�v���O������A�v���P�[�V�����\�t�g�E�F�A�����s������̂���

�v���v���Z�b�T

�v���v���Z�b�T

�R���p�C������O�ɏ������s�������݂̂��ƁB�ʂ̃t�@�C������̃f�[�^�̎�荞�݂�A�}�N���̓W�J�Ȃǂ̏������s��

�~�h���E�F�A(���p�v���O�����ԘA�g�\�t�g�E�F�A)

OS�ƃA�v���P�[�V�����\�t�g�E�F�A�̒��Ԃœ��삷��\�t�g�E�F�A�̂���

�~�h���E�F�A�̎��

| ���� | ���� |

|---|---|

| �f�[�^�x�[�X�Ǘ� �V�X�e��(DBMS) | ���L�f�[�^���Ǘ�����~�h���E�F�A Oracle(�I���N��)��Access(�A�N�Z�X)�Ȃ� |

| �J���x���c�[�� | �A�v���P�[�V�����\�t�g�E�F�A�̊J��(�v�����́A�V�X�e���v�A�J���A�e�X�g�A�^�p�E�ێ�)���x������ IDE(�G�f�B�^�A�R���p�C���A�f�o�b�N�����x��)�ACASE�c�[��(�v���x��) |

| �^�p�Ǘ��c�[�� | �l�b�g�E�F�[�N�V�X�e����ŁA�V�X�e���̈���ғ��Ȃǂ̂��߂ɃN���C�A���g�̃R���s���[�^�E�f�[�^�x�[�X�T�[�o�ȂǃV�X�e����̑��u���Ǘ����� |

| �ʐM�Ǘ��V�X�e�� | �ʐM���s���Ƃ��ɁA�������Ƃ��đ��M����悤�ȒʐM����̐���╶���R�[�h�̕Ԋ҂Ȃǂ��s���~�h���E�F�A |

| TP���j�^ | �g�����U�N�V���������̎����A���ʓI�^�p�̐���A�Ď�������~�h���E�F�A |

IDE�i�����J�����j

IDE�i�����J�����j

�G�f�B�^�A�R���p�C���A�f�B�o�b�N�c�[���ȂǁA�v���O���~���O�̈�A�̍�Ƃ������悭�s���悤�ɂЂƂ̃C���^�t�F�[�X�ɂ܂Ƃ߂����̂���

API

API

�\�t�g�E�F�A���J������ۂɁAOS�̊e��@�\���g���Ė��߂�`�B���邽�߂̃C���^�t�F�[�X�̂���

���C�u����

�A�v���P�[�V�����\�t�g�E�F�A�ł悭���p��������@�\�A�f�[�^�Ȃǂ𑼂̃v���O�����ł����p�ł���悤�Ɉ�̃t�@�C���ɂ܂Ƃ߂�����

���C�u�����̏ꏊ

| ���� | ���� |

|---|---|

| ���I�����N���C�u����(DLL) | OS���ɑg�ݍ��܂�K�v�Ȏ������A���E���s����郉�C�u���� |

| ���[�h���C�u���C (�X�^�e�B�b�N�����N���C�u����) | ���s�t�@�C�����ɒ��ڑg�ݍ��܂�郉�C�u���� |

���C�u�����̌`��

| ���� | ���� |

|---|---|

| �\�[�X���C�u���C (���L���C�u���C) | �����̃A�v���P�[�V�����\�t�g�E�F�A�Ԃŋ��ʂ��ė��p�ł��郉�C�u���� ���C�u�����𗘗p���邱�ƂŊJ���H����啝�ɒZ�k�ł��郁���b�g������ |

| �I�u�W�F�N�g���C�u���C (�N���X���C�u���C) | �I�u�W�F�N�g�w���Ŏg���郉�C�u�����ŁA�悭�g����N���X(�����A���\�b�h���`��������)�܂Ƃ߂����C�u���� |

�R���|�[�l���g�E�F�A

�R���|�[�l���g�E�F�A

�ė��p���\�ȃ\�t�g�E�F�A���i(�R���|�[�l���g)��g�ݍ��킹�ă\�t�g�E�F�A���J��������@�A�Z�p

ActiveX

ActiveX

Web�u���E�U���œ��摜���Đ��AWeb�u���E�U�̋@�\���[��������Ƃ��Ɏg�p�����Z�p

CORBA(�R���o)

CORBA(�R���o)

OMG����߂����U�I�u�W�F�N�g�Z�p�̎d�l�B�ً@�핪�U����̃I�u�W�F�N�g(�v���O�������i)�ԂŃ��b�Z�[�W���������邽�߂̃\�t�g�E�F�A(ORB�ƌĂ��)�̎d�l

�J���x���c�[��

�v�x���c�[��

�v���O���~���O�x���c�[��

���G�f�B�^

���A�W�ҏW�v���O����

�c�[���`�F�[��

�c�[���`�F�[��

�G�f�B�^�A�R���p�C���A�A�W�ҏW�v���O�����Ȃǂ��܂Ƃ߂��v���O���~���O�x���c�[���̏W����

�e�X�g�c�[���E�f�o�b�N�c�[��

���e�X�g�c�[���F�v�ǂ���ɍ쓮���邩�ǂ����̊m�F������

���f�o�b�N�c�[���F�V�X�e���Ƀo�O���������ꍇ�̌��o�E�����E�C�����s��

| ���� | ���� |

|---|---|

| �A���T�[�`�F�b�J | �������^�łȂ���Ȃ�Ȃ������Ƀ`�F�b�J�p�̃\�t�g�E�F�A�R�[�h��}�����A�U�̏ꍇ�ɃG���[���o�͂���c�[�� |

| �V�~�����[�^ | �z��ʂ�ɃV�X�e�������삷�邩�A�ғ��O�Ƀ`�F�b�N���s���c�[���B���R�Ȋw�̕���Ŏ������ɂ������ۂ��e�X�g����Ƃ��Ɏg�p |

| �G�~�����[�^ | �R���s���[�^��ňقȂ�OS��CPU���[���I�ɓ��삳����c�[���BICE�Ȃ� |

| �g���[�T | �v���O�����̓���ے���ǐՁA���߂̏��ԁE�ϐ��A���s���ʓ����o�͂���c�[�� |

| �X�i�b�v�V���b�g�_���v | ����̖��߂�������ŕϐ���W�X�^�A��L�����u�̈ꕔ�̓��e(�_���v���X�g)���o�͂���c�[�� |

| �C���X�y�N�^ | �f�o�b�N���ɁA�e�I�u�W�F�N�g�̃f�[�^�\����l���m�F����c�[�� |

ICE

ICE

�}�C�N���R���s���[�^�V�X�e���J������Ƃ��Ɏg���f�o�b�N�c�[���̂���

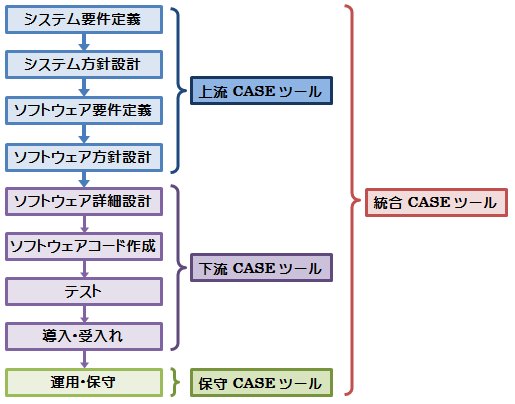

CASE�c�[��

�V�X�e���J���̍�Ƃ�����������J���x���c�[��

CASE(�P�[�X)

CASE(�P�[�X)

�R���s���[�^�x���\�t�g�E�F�A�H�w�B�V�X�e�����J������Ƃ��̍�ƌ����̌����ړI�Ƃ��ĊJ�����@

| ���� | ���� |

|---|---|

| �㗬CASE�c�[�� | �V�X�e���v����`�`�\�t�g�E�F�A���j�v�܂ł̍H�����x������c�[�� �V�X�e���̕��́A�v�H���ɂ����ĕK�v�Ȏ����̍쐬���s�� |

| ����CASE�c�[�� | �\�t�g�E�F�A�ڍאv�`�����E�����܂ł̍H�����x������c�[�� �v���O���~���O��e�X�g�x���Ȃǂ��s�� |

| �ێ�CASE�c�[�� | �^�p�E�ێ�̍H�����x������c�[�� |

| ����CASE�c�[�� | �㗬�E�����E�ێ�CASE�c�[�������킹���c�[�� |