コンピュータシステム(2)

コンピュータ構成要素

主記憶装置

記憶装置

コンピュータが処理するために必要なデータなどを記憶する装置のこと。メモリ、記憶媒体

メモリ(主記憶装置、メインメモリ)

メモリ(主記憶装置、メインメモリ)

コンピュータを動作させる上で、処理に必要なデータやプログラムを記憶しておくための装置の総称。通常、IC(半導体)が使われる

ICの種類

ICの種類

| 比較内容 | バイボーラIC | MOS |

|---|---|---|

| 処理速度 | 速い | 遅い |

| コスト | 高い | 安い |

| 消費電力 | 多い | 少ない |

記憶媒体(補助記憶装置)

記憶媒体(補助記憶装置)

作成したデータやファイルを記憶する装置のこと。磁気記憶や光記憶などが使われる

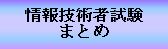

メモリの種類と特徴

RAM

- 電源を切ると記憶している内容が消去される(揮発性)

- データの読み出し、書き込みが可能なメモリ

- メインメモリ、キャッシュメモリに使用する

| 比較内容 | DRAM | SRAM |

|---|---|---|

| 容量 | 大きい | 小さい |

| 処理速度 | 遅い | 速い |

| コスト | 安い | 高い |

| リフレッシュ | あり | なし |

| 消費電力 | 多い | 少ない |

※リフレッシュ:記憶されているデータが消失しないように電荷を補充すること

DRAM

DRAM

コンデンサとトランジスタで構成されたメモリのこと

| 特徴: | 低価格 |

| 大容量 | |

| アクセス速度が遅い | |

| メインメモリとして使用 | |

| リフレッシュが必要 |

SRAM

SRAM

トランジスタで構成されたメモリのこと

| 特徴: | 高価格 |

| 容量が少ない | |

| アクセス速度が速い | |

| キャッシュメモリやレジスタとして使用 | |

| リフレッシュ不要 |

コンデンサ

コンデンサ

2枚の金属板の間に絶縁体を挟んだ電子部品のこと。電圧をかけることにより、電気を蓄える

ROM

- 電源を切っても記憶している内容を保持する(不揮発性)

- 読み出し専門のものと、書き換えが可能なものとがある

- パソコンを動作させる基本的なプログラムを格納

- BIOSの記憶装置やフラッシュメモリに利用

| 種類 | 特徴 | |

|---|---|---|

| マスクROM | 製造段階でデータが書き込まれ、その後書き換え不可 | |

| PROM | あとから1回だけ書き込むことが可能。書き込んだデータは消去できない | |

| EPROM | あとからデータを書き込むことが可能 | |

| EEPROM | 電気的にデータを消去可能。フラッシュメモリに利用 | |

| UV-EPROM | 紫外線を利用してデータを消去可能 | |

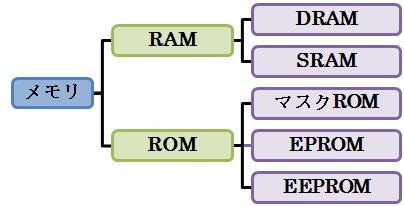

記憶階層

記憶装置にはアクセス速度と記憶容量によって「記憶階層」が生じる

| レジスタ: | CPU内部で演算処理に使われる超高速記憶装置 |

| キャッシュメモリ: | レジスタと主記憶装置の間でアクセス速度の差を埋める |

| ディスクキャッシュ | アクセス速度が遅い |

| メインメモリとして使用 | |

| リフレッシュが必要 |

キャッシュメモリ

CPUとメインメモリのアクセス速度の違いを吸収し、高速化を図るめもり。コンピュータの多くはキャッシュメモリを複数搭載しており、CPU側から「1次キャッシュメモリ」「2次キャッシュメモリ」と呼ばれる。SRAMを使用。主記憶から同じデータを読み出されたデータをキャッシュメモリに格納し、CPUが同じデータを読み出すとき主記憶から読み出すよりも高速に読み出すことが出来る

キャッシュメモリと主記憶装置の書き込みのタイミングによる分類

キャッシュメモリと主記憶装置の書き込みのタイミングによる分類

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| ライトスルー方式 | キャッシュメモリと主記憶装置の両方に同時に書き込む |

| ライトバック方式 | 左記にキャッシュメモリと主記憶装置だけに書き込みを行い、キャッシュメモリからデータを退避するときに主記憶装置に書き込みを行う |

ディスクキャッシュ

キャッシュメモリと同時に主記憶装置と記憶媒体(補助記憶装置)の処理速度の差を埋めるメモリのこと

通常はハードディスクに内蔵されている

主記憶装置の高速化技術

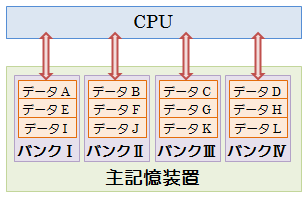

メモリインタリーブ

主記憶装置をいくつかの「バンク」と呼ばれる単位で分割し、複数のメモリバンクに同時並行で読み書きを行うことにより高速化を行う手法

メモリの実効アクセス時間

CPUで命令を実行するときに使用するデータは、メモリが主記憶装置のどちらかにある

| ヒット率 | :データがキャッシュメモリにある確率のこと |

| NFP | :データが主記憶装置にある確率のこと |

| ヒット率+NFP=1(100%) |

ヒット率とキャッシュメモリおよび主記憶装置のアクセス時間からキャッシュメモリを使った実効的な主記憶装置へのアクセス時間(実効アクセス時間) を求めることが可能。この実効アクセス時間はメモリの記憶容量と共にメモリの性能を評価する指標となる

| 実効アクセス時間 ヒット率×キャッシュメモリのアクセス時間 +(1−ヒット率)×主記憶装置のアクセス時間 ※1−ヒット率=NFP |

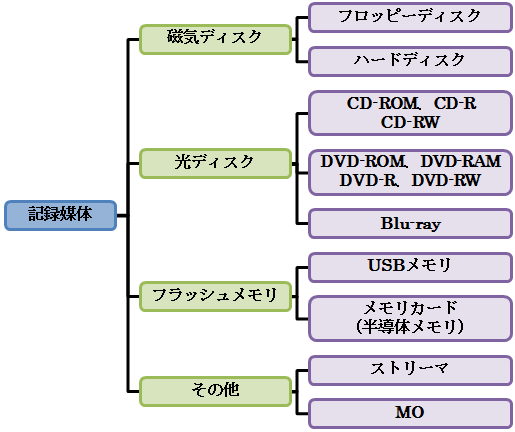

補助記憶装置(外部記憶装置)

電源を切っても記憶内容を保持しているため、データの持ち運びや配布に適している。また、記憶容量が大きいため、データやプログラムの保存に利用されている

磁気ディスク

磁気を利用してデータの読み書きを行う記憶媒体

磁気ディスクを扱う記憶装置

| 記憶装置 | 記憶媒体 | 特徴 | 記憶容量 |

|---|---|---|---|

| FDD (フロッピーディスクドライブ) | フロッピー ディスク | 磁性体を塗布した円盤状の薄いフイルムをプラスチックのケースに収めた記憶媒体に、データを読み書きする。記憶容量が小さいなどの理由で、細菌ではあまり利用されない | 750KB〜 1.44MB |

| HDD (ハードディスクドライブ) | ハード ディスク | 磁性体を塗布した円盤状の金属を複数枚組み合わせた記憶媒体に、データを読み書きする。設置形態により、「内蔵型」、「外付け型」がある。可搬性は優れてない。コンピュターの標準的な記憶媒体として利用 | 数十GB〜 数TB |

磁気ディスクの構造

磁気ディスクの構造

磁気ディスクを利用するには、最初に「フォーマット(初期化)」が必要。フォーマットによってディスクを「トラック」と「セクタ」で区切り、データを記憶できる状態にする

ハードディスクドライブがデータを記憶する際の磁気ディスク上の位置情報は、シリンダ、トラック、セクタによって決定される

トラック

トラック

ハードディスクドライブは、磁気ヘッドを固定した状態で磁気ディスクを回転させたときに描かれる同心円状の領域にデータを記録していく。この同心円状の記憶領域をトラックという

セクタ

セクタ

トラックを円の中心から放射状に分割したセクタと呼ばれる領域を、最小の記憶単位としている。多くのパソコンは、1セクタの記憶容量を512バイトに設定

シリンダ

シリンダ

アクセスアームの先端に配置されている磁気ヘッドは、アクセスアームがお互いに固定されているため、すべてが同じ動きをし、そのトラックの位置はすべての磁気ヘッドで同じ

各記憶面上の同一半径のトラック(複数枚の磁気ディスクの同じ位置にあるトラック)をひとまとめにしてシリンダと呼ぶ

サーチ時間

サーチ時間

磁気ディスクでの読み書き動作における回転待ち時間のこと。シーク動作が終了した時点から、磁気ディスクが回転して、読込データの先頭または書込む場所が、ヘッドの位置にくるまでの時間にあたる。また、シーク動作時間は「シークタイム」と呼ばれる

磁気ディスクの記憶方法

磁気ディスクにデータを記憶する際は、レコードをひとつにまとめてブロックを構成する。このとき、ひとつのブロックの中に含まれるレコードの数を「ブロック化因数」という

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| セクタ方式 | セクタ単位で記録する方式 ひとつのブロックは、複数のセクタにまたがって記録する 同じセクタに別のブロックを記録しないことで区切りを認識する |

| バリアブル方式 | トラック単位で記録する方式 ブロックの間に「ブロック間隔(IBG)」を入れることで、ひとつのトラックに複数のブロックを記録する |

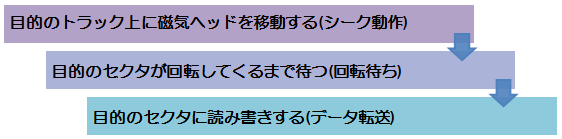

磁気ディスクでの読み書きの動作手順

断片化と最適化

書き込み・消去を繰り返していくと、連続したおおきな空き領域が次第に少なくなり、新たに記録するファイルが小さな断片に分割されて記録されるようになってくる。このような状態に陥ると、メモリ領域の新たな確保、走査に時間がかかる為、コンピュータのパフォーマンスが低下する傾向にある。このような状態のことを「断片化(フラグメンテーション)」という

これを解消する操作のことを「最適化(デフラグメンテーション)」あるいは短縮して「デフラグ」と呼び、専用のソフトウェアを使って修復する

磁気ディスクの記憶容量の計算

| 記憶容量を求める計算 1セクタあたりの記憶容量×1トラックあたりのセクタ数 ×1面あたりのトラック数×主記画面 =[(セクタ長)×(セクタ数/トラック)×(トラック数/面)×記憶面] |

| データを記録するのに必要なセクタ数を求める計算式 データの長さ÷1セクタあたりの記憶容量 ※小数点以下は切り上げること |

光ディスク

レーザ光を利用して、データの読み書きを行う記憶媒体のこと

| 記憶装置 | 記憶媒体 | 特徴 | 記憶容量 |

|---|---|---|---|

| CD-ROM ドライブ | CD-ROM | 読み出し専用。ソフトメーカーからアプリケーションソフトを提供するときによく使用 | 650MB 700MB |

| CD-R ドライブ | CD-R | 1回だけ書き込み可。書き込んだデータは読み出し専用となり、消去不可。読み出しは通常のCDドライブで可能。書き込みには専用のドライブが必要 | |

| CD-RW ドライブ | CD-RW | 何回でも書き換え可能(約1,000回) 読出し・書き換え共に専用のドライブが必要 | |

| DVD-ROM ドライブ | DVD-ROM | 読み出し(再生)専用。データの書き込みや消去は不可。一般に市販されている観賞用のDVDはこれ | 片面1層4.7GB 片面2層8.5GB ※両面の場合は 倍になる |

| DVD-RAM ドライブ | DVD-RAM | データの読み書き可能な媒体(約10万回) デジタルビデオカメラなどの大容量の動画像を記録する媒体として利用 | |

| DVD-R ドライブ | DVD-R | 1回だけ書き込み可 書き込んだデータは読み出し専用。消去不可 | |

| DVD-RW ドライブ | DVD-RW | 何回でも書き込み可能(約1,000回) 書き込んだデータをすべて消去し、再度書き込む | |

| Blu-ray ドライブ | Blu-ray | 何度でも書き込み可能 大容量の媒体として利用 | 片面1層25GB 片面2層50GB |

DVD-RAMファイルシステム

DVD-RAMファイルシステム

用途に合わせてフォーマットを行い、以下の2つのファイルシステムを利用可能

UDF:光ディスク用のフォーマット。OSに依存しない

FAT:Windows用のフォーマット

フラッシュメモリ

電源を切っても記憶している内容が保持する性質(不揮発性)を持ち、書き換えが可能なメモリ。データの書き換え回数には上限はあるが、通常利用の範囲では上限を上回ることはほとんどない。

| 記憶媒体 | 特徴 | 記憶容量 |

|---|---|---|

| USBメモリ | コンピュータに接続するためのコネクタと一体化しており、小さく可搬性にも優れる | 数十MB〜 数百GM |

| SDメモリカード | デジタルカメラや携帯電話などで使用 | 数十MB〜 数十GM |

| SSD | ハードディスクよりも、消費電力、データ転送速度、衝撃耐久性の面で優れているため、ハードディスクに代わる次世代ドライブとして注目されている | 数GB〜 数TB |

その他

| 記憶装置 | 記憶媒体 | 特徴 | 記憶容量 |

|---|---|---|---|

| ストリーマ (磁気テープドライブ) | 磁気テープ | 汎用コンピュターなどで一般的に使用されている磁気テープは、ブロック単位の読み書きごとに起動・停止するが、ストリーマは連続してデータの読み書きを行う。磁気テープの種類には「DAT」や「8㎜テープ」などがある。コンピュータでは主にDATを使い、データのバックアップ用に使用 | 数十GB〜 数百GB |

| MOドライブ (光磁気ディスクドライブ) | MO | 書き込はレーザ光と磁気を利用、読出しはレーザ光だけを利用する。何度でも書き換えることができる。 | 数百MB〜 数GB |

光ディスクの保存期間

光ディスクの保存期間

データが記憶されている記憶層の上に薄い樹脂の保護膜がありデータを保護している。長年使用するとこの保護膜が劣化して保存内容が失われることがある