�R���s���[�^�V�X�e��(4)

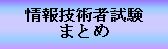

�\�t�g�E�F�A

OS

�\�t�g�E�F�A�̕���

�X�P�W���[�����O

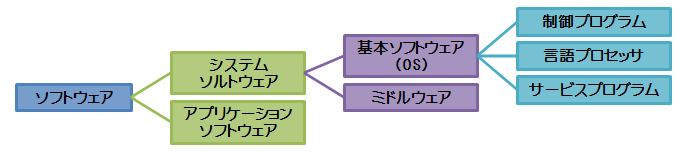

�}���`�^�X�N�ƃ}���`�X���b�h

�}���`�^�X�N

�}���`�^�X�N

1��CPU�ŕ����̃^�X�N(CPU�Ŏ��s�����v���O�����̎��s�P��)����s���Ď��s������@

�}���`�X���b�h

�}���`�X���b�h

1�̃^�X�N���ŕ����̃X���b�h(�^�X�N������ɍו������������P�ʁB��L���̈�����L���Ă���)����s���Ď��s������@(�ŋ߂�OS�͂قƂ�ǃ}���`�X���b�h���T�|�[�g)

�W���u�Ǘ�

�l�Ԃ��R���s���[�^�V�X�e���ɏ������˗�����P�ʂ��W���u�B�ʏ�́A�����̃W���u����s�E���s����

�X���[�v�b�g

�X���[�v�b�g

��莞�ԓ��ɏ��������d���ʂ̂���

�X�v�[�����O

�X�v�[�����O

���Ԃ̂�������o�͏����Ȃǂ̍ۂɁA�n�[�h�f�B�X�N�ȂǂɈꎞ�I�ɂ��ׂẴf�[�^����������ŏ��������������邱�ƂŁA�}�C�N���v���Z�b�T�������I�ɗ��p���邱��

�X���b�s���O

�X���b�s���O

�n�[�h�f�B�X�N�Ȃǂ̕⏕�L�����u�𗘗p���ė��p�\�ȃ������e�ʂ𑝂₷OS�̋@�\����B�n�[�h�f�B�X�N��ɐ�p�̕ۑ��̈��p�ӂ��āA�������e�ʂ��s�����Ă����猻�ݎg���Ă��Ȃ��v���O����(�v���Z�X)���ꎞ�I�ɃX���b�v�t�@�C���ɏ����o���ď������A��L���Ă������������J������B����������n�[�h�f�B�X�N�ɑޔ����铮����X���b�v�A�E�g�A�n�[�h�f�B�X�N���烁�����ɏ����߂�������X���b�v�C���Ƃ���

�u���b�L���O

�u���b�L���O

�����̃��R�[�h���܂Ƃ߂����̂��u���b�N�ƌĂсA�u���b�N�̓f�[�^�Z�b�g���f�B�X�N��e�[�v�Ȃǂ̋L�����u�ɋL�^�����Ƃ��̒P�ʂŁA�������R�[�h�Ƃ��Ă��B����ɑ��ău���b�N���̊e���R�[�h�͘_�����R�[�h�ƂȂ�B�����̘_�����R�[�h���u���b�N�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��u���b�L���O�ƌĂсA���o�͎��Ԃ�Z�k�ł���

���

OS�ɂ͂��܂��܂Ȏ�ނ�����A���ꂼ���OS�Ńt�@�C����t�H���_�Ȃǂ̊Ǘ����@���قȂ�B�قȂ�OS�Ԃł̓t�@�C�����������\������Ȃ��Ȃǂ̃g���u�����N���邱�Ƃ�����

| Windows98/ �c/7/8 | Microsoft��MS-DOS�ɑւ��OS�B32�r�b�g��PC/AT�݊��@�œ���B�ŋ߂ł�64�r�b�g�ɑΉ��������̂��BGUI���̗p�B�}���`�^�X�N���̗p |

|---|---|

| Mac OS | Apple��Macintosh�p��OS�BGUI���ŏ��ɍ̗p����OS�B�摜�����Ȃǂł͒�]������ |

| UNIX | AT&T�x���������J���B��Ƀ��[�N�X�e�[�V�����p��OS�BCUI����{�����AX-Window������GUI�Ƃ��Ĉ������Ƃ��\�B�}���`�^�X�N�A�}���`���[�U�œ��삷��B���萫�⌘�S���ɂ���]������ |

| Linux | UNIX�ƌ݊����̂���OS�B��r�I�X�y�b�N�̒Ⴂ�R���s���[�^�ł����肵�ē��삷��BCUI����{�����A�\�t�g�E�F�A��g�ݍ����GUI�Ƃ��Ĉ������Ƃ��\�B�����g�p�Ŏd�l�����J����Ă���I�[�v���\�[�X�\�t�g�E�F�A�B���ɎY�Ɨp���{�b�g��g���@��Ȃǂő����̗p |

��CUI�F(�L�����N�^���[�U�C���^�t�F�[�X)�R���s���[�^�ɂ����āA�L�[�{�[�h��p���ē��͂��s�������ɂ���ďo�͂��s���l���̃��[�U�C���^�t�F�[�X

��GUI�F(�O���t�B�J�����[�U�C���^�t�F�[�X)�R���s���[�^�̉�ʏ�ɁA�E�B���h�E�A�A�C�R���A�{�^���Ƃ������O���t�B�b�N���\������A���[�U�͂����̒�����ړI�̓����\���O���t�B�b�N�X���}�E�X�Ȃǂ̃|�C���e�B���O�f�o�C�X�őI�����s���l���̃��[�U�C���^�t�F�[�X

�ėp�R���s���[�^��OS

�ėp�R���s���[�^��OS

�ėp�R���s���[�^��OS�͔ėp�R���s���[�^�삵�Ă��郁�[�J���@��ɍ��킹�ēƎ��ɊJ��

���A���^�C��OS

���A���^�C��OS

���A���^�C��������ړI�Ƃ���OS�̂��ƁB���p�҂̎g���₷�����f�[�^�̏������x��D��B���s�����^�X�N�͐ÓI�ɐ�������A�ėp�@OS�̂悤�Ƀ^�X�N�̗D��x��ω������邱�Ƃ͂Ȃ�

(���䃍�{�b�g�A��s��ATM�A���ȗ\��Ȃ�)

�l�b�g���[�NOS

�l�b�g���[�NOS

�l�b�g���[�N�Ǘ�����ɍs��OS�̂��ƁBNetWare�Ȃ�

�f�[����

�f�[����

UNIX�n��OS�ɂ����āA�������ɏ풓���ėl�X�ȃT�[�r�X�����\�t�g�E�F�A�BWindowsNT�ł͓��l�̃\�t�g�E�F�A���u�T�[�r�X�v�ƌĂԁB�t�@�C���V�X�e���A���[���̑���M�A����AWeb�T�[�o�Ȃǂ̋@�\�͂��ׂăV�X�e�����ɔz�u���ꂽ�f�[�����ɂ���čs����

�}�C�N���J�[�l��

�}�C�N���J�[�l��

OS�̒��j����(�J�[�l��)�ɍł��ėp���̍����@�\�������������邱�ƂŃJ�[�l�������^�������@�B�}�C�N���J�[�l���ł́A�t�@�C���V�X�e���≼�z�L�������Ȃǂ̋@�\�͊O�����W���[���Ƃ��ēƗ����Ă���A�J�[�l�����g�͊����ݏ�����v���Z�X�Ԍ�M�Ȃǂ̌���ꂽ�@�\���������Ȃ�

�f���A�����C�Z���X�E�}���`���C�Z���X

�f���A�����C�Z���X�E�}���`���C�Z���X

�\�t�g�E�F�A�Ȃǂ��̈قȂ闘�p����(���C�Z���X)�Ɋ�Â��Ĕz�z�E�̔��Ȃǂ��邱�ƁB�u�f���A�����C�Z���X�v��2�̈قȂ郉�C�Z���X���p�����A�u�}���`���C�Z���X�v��3�ȏ�̏ꍇ���܂�

���p�҂͎����̊J�����Ă���\�t�g�E�F�A�̈ꕔ�ɑg�ݍ��݂����ꍇ�A���̃\�t�g�E�F�A�̃��C�Z���X�ɍ��킹�ēK�p���郉�C�Z���X��I�����邱�Ƃ��ł���

�^�X�N

�^�X�N�̏�ԑJ��

�W���u�̓W���u�Ǘ��@�\�ŃW���u�X�e�b�v�ɕ�������A����Ƀ^�X�N�Ǘ��@�\�ɂ���ă^�X�N�ɕ��������B�^�X�N�͂����Ɏ��s�����킯�ł͂Ȃ��A�ȉ���3�̏�Ԃ��Ƃ�

�����s�\��ԁFCPU�̎g�p�����^������Ύ��s�ł�����

�����s��ԁFCPU�Ŏ��s���Ă�����

���ҋ@��ԁF���o�͑��u�̏������I������̂�҂��Ă�����

�@�^�X�N�̐���

�@�^�X�N�̐���

�A�D�揇�ʂ̍ł������^�X�N��CPU�̎g�p����^����

�@CPU�X�P�W���[���ɂ����CPU�����蓖�Ă�ꂽ

�B�������D�揇�ʂ̍����^�X�N�����s�\��Ԃɂ�

�@������A�����Ɋ��蓖�Ă�ꂽ���Ԃ��I�������Ƃ�

�C���o�͏������K�v�ɂȂ�����

�D���o�͏���������������A���̃v���Z�X�̖��߂�

�@���҂���Ԃ��������ꂽ�Ƃ�

�E�^�X�N�̏���

�f�B�X�p�b�`

�f�B�X�p�b�`

�^�X�N��CPU�����蓖�Ă邱�ƁB���s���̃^�X�N������Β��f���A�D��x�̍����^�X�N�ɐ�ւ��A���s����n��

�X���b�h

�X���b�h

�^�X�N��������ɍו������������P�ʂ̂��ƁBCPU�ȊO�̎����͊��蓖�Ă�ꂸ�A�e�̃v���Z�X����K�v�Ȏ������p������

�X���b�h�����L�������

�X���b�h�����L�������

���A�h���X���

���J���Ă���t�@�C�����ʎq

���v���Z�X�Ԃ̒ʐM�|�[�g

�X���b�h���ƂɊǗ��������

�X���b�h���ƂɊǗ��������

���X�^�b�N

���v���O�����J�E���^�̒l

�����W�X�^�Z�b�g�̒l

�^�X�N�̃X�P�W���[�����O

| �D��x������ | �����S�̂���^�X�N�̗D�揇�ʂ����߂ď���������� |

|---|---|

| �^�C���X���C�X���� | ���̏������Ԃ��ƂɁA�^�X�N�����s������� |

| ���E���h���r������ | ���̏������Ԃ��ƂɃ^�X�N�����s���A�������ԓ��ɏI�����Ȃ������ꍇ�҂��s��̍Ō�ɑJ�ڂ������ |

| ���������� | ���s�\��ԂɂȂ����^�X�N�̏��ԂŁA�^�X�N�����s������� |

| �������ԏ����� | �������Ԃ̒Z���^�X�N������s������� |

| �C�x���g�h���u������ | ���鎖��(�C�x���g)�̔����ɂ���āA�^�X�N�����s������� |

�^�X�N�̐�ւ�����

�^�X�N�̐�ւ�����

| ���m���v���G���e�B�u���� | �F�v���Z�X�̐�ւ����v���O�������g�ɔC������� |

| ���v���G���e�B�u���� | �FOS���v���Z�b�T�̎��s�������Ǘ����A�v���Z�X�� |

| �@ | �@���s���ւ������ |

�Z�}�t�H

�Z�}�t�H

���L�����Ǘ��̓����^�r������ɗp������d�g��

�����v���F�o����Ǝ�������F�u����

�C�x���g�t���O

�C�x���g�t���O

�^�X�N�Ԃœ������Ƃ邽�߂̋@�\�B����̑҂��p�^�[��(�r�b�g�p�^�[��)�𑗂鑤�Ǝ鑤�ɕ�����ă^�X�N�̓������Ƃ邽�߂ɗ��p����B�鑤�͕K���^�X�N�łȂ���Ȃ�Ȃ��B���鑤�̓^�X�N�̏ꍇ�ƁAOS�Ǘ����̃^�X�N�ȊO�̏��(�ȒP�Ɍ�����OS�Ǘ����̊����݃n���h��)����\

���[���{�b�N�X

���[���{�b�N�X

�v���Z�X�����ƒʐM�̂��߂́A���x�ŏ_��ȍ\�����B���b�Z�[�W(�����ł̃��b�Z�[�W�Ƃ͔C�ӂ̃I�u�W�F�N�g���w��)�̑���M���\�B

�����f�u

�����f�u

���s�v���Z�X�Ԃ̏����n���Ƃ��̓����̎���

�L���Ǘ�

���L���Ǘ�

���L���Ǘ�

���L���Ǘ��Ƃ́A��L���ɔz�u����v���O�����������I�ɔz�u���A��L����L���ɗ��p����@�\

���������[�N

���������[�N

�v���O�������I�������Ƃ��ɂ́A�v���O�������g�p���Ă�����������ʂ̃v���O�����ŗ��p�ł���悤�ɁA�g���Ă����̈���̈�ɂ���K�v������(�������̊J��)�B���������������Ȃ���Ԃ��N����A�g���郁�����̗ʂ����邱��

�K�x�[�W�R���N�V����

�K�x�[�W�R���N�V����

���������[�N��h�����߂ɁA���p����Ă��Ȃ��̂ɖ��J���̃������̈���J�����鏈�����s������

�Œ�敪����

��L�������炩���߈��̑傫���̋��ɕ����A���̗̈�Ƀv���O������ǂݍ��ޕ��@�B�v���O������ǂݍ���ɋ���Ɏc���Ă���̈�͎g�p����Ȃ�

�ϋ敪����

�v���O�����̑傫���ɉ����āA��������̋��̑傫�����ς��邱�ƂŁA��������L���ɗ��p�������

�傫�ȃv���O���������s���邱�Ƃ��\

�f�t���O���K�v

�I�[�o�[���C����

�v���O�������ɂ͎��s���Ȃ������̕����ɕ�����(�Z�O�����g�P��)�A���s���ɕK�v�ȕ����̂݃������ɓǂݍ��ޕ����B�������̗e�ʂ��v���O�����̑傫����菬�����ꍇ�ɗL���ȕ���

�X���b�s���O

�D��x�̍����v���O������ǂݍ��ނƂ��ɁA�D��x�̒Ⴂ�v���O������⏕�L�����u�֒ǂ��o���āA���̈�Ƀ��[�h��������B�ǂ��o�����v���O�������K�v�ɂȂ������ɂ́A�ǂ��o�����v���O�������ēx��������Ƀ��[�h���Ȃ����Ď��s����

���z�L���Ǘ�

���z�L���Ǘ�

�n�[�h�f�B�X�N�Ȃǂ̕⏕�L�����u�̈ꕔ�𗘗p���āA��L�����u�̋L���e�ʂ��傫�ȋL�����(���z�L��)���쐬����@�\

�y�[�W���O�����i���y�[�W�P�ʂœ���ւ��j

��L���ƃv���O�������Œ蒷�̒P�ʁE�y�[�W(2K�o�C�g�A4K�o�C�g�Ȃ�)�ɕ������A�����悭�L���Ǘ�����B���̂��߁A���Ȃ����L���ő傫�ȃv���O�����̑��s���\

�y�[�W�t�H�[���g(�y�[�W�s��)

�y�[�W�t�H�[���g(�y�[�W�s��)

���s�ɕK�v�ȃy�[�W�����L���̈��ɂȂ��ꍇ�ɔ������銄�荞��

�y�[�W�C���^�y�[�W�A�E�g(�X���b�v�C���^�X���b�v�A�E�g)

�y�[�W�C���^�y�[�W�A�E�g(�X���b�v�C���^�X���b�v�A�E�g)

| �y�[�W�C�� | �F�������̃y�[�W���O�ɂ����ăf�[�^�����z���������烁�C�� |

| �@ | �@�������ɖ߂����� |

| �y�[�W�A�E�g | �F�������̃y�[�W���O�ɂ����ăf�[�^�����C�����������牼�z |

| �@ | �@�������Ɉڂ����� |

�y�[�W�e�[�u��(Page Table)

�y�[�W�e�[�u��(Page Table)

�R���s���[�^�̃I�y���[�e�B���O�V�X�e���ɂ�����y�[�W���O�����̉��z�L���V�X�e���Ŏg����f�[�^�\���ł���A���z�A�h���X�ƕ����A�h���X�̃}�b�s���O(�y�[�W������t�����Ă����L�����u�̎��A�h���X��)�i�[���������

�L���ی�

�L���ی�

�A�h���X�ϊ��ɂ̓e�[�u����p���邪�A����ɏ������֎~����t�����A�L���̈��ی삷��

�X���b�V���O

�X���b�V���O

�y�[�W�C���E�y�[�W�A�E�g���s���ꍇ�A�n�[�h�f�B�X�N�ɃA�N�Z�X����K�v������A��L���w�ւ̃A�N�Z�X��莞�Ԃ�������A�p�ɂɋN���������ʁA�R���s���[�^�������x���ቺ���邱��

����������ʂ̑傫���v���O�������I��������A�������݂���Ȃǂ̑K�v

�y�[�W�u�����A���S���Y��

�y�[�W�u�����A���S���Y��

�y�[�W�A�E�g����y�[�W�����肷��A���S���Y��

| FIFO(First In First Out)���� | �ł��Â����炠��y�[�W��I�ѓ���ւ��� |

|---|---|

| LRU(Least Recently Used)���� | �ł��������Ԏg�p����Ă��Ȃ��y�[�W��I�ѓ���ւ��� |

| LFU(Least Frequently Used)���� | �ł��g�p�p�x�̒Ⴂ�y�[�W��I�ѓ���ւ��� |

| NRU(Not Recently Used)���� | ��莞�Ԏg�p����Ă��Ȃ��y�[�W��I�ѓ���ւ��� |

�f�}���h�y�[�W���O

�f�}���h�y�[�W���O

�Q�Ƃ��ꂽ�y�[�W����L���ɖ����ăy�[�W�t�H�[���g�����������Ƃ��A�Y���y�[�W��⏕�L�����u�����L���ɓǂݍ�������

�Z�O�����g����

�Z�O�����g�Ƃ����_���I�Ȃ܂Ƃ܂�Ńv���O����������

�v���O�����̐���

| �Ĕz�u(�����P�[�^�u��) | ��L�����u�̂ǂ̈ʒu�Ɋi�[����Ă����s�\�Ȑ��� �z�u���������̈�ɑΉ����āA�v���O�������̃A�h���X������ |

|---|---|

| �Ďg�p�\(���j���[�T�u��) | ��L���֍ă��[�h���Ȃ��Ă����x�ł��g�p�\�Ȑ��� |

| �ē��\(���G���g�����g) | �����̃^�X�N�̗v���ɉ����ČĂяo����A�����Ɏ��s�\�Ȑ��� �Ăяo���ꂽ�v���O�������ƂɃf�[�^����m�ۂ��A�p�����[�^��J�E���^�Ȃǂ̕ϐ����^������ |

| �ċA(���J�[�V�u) | �������g�̃v���O�������Ăяo���Ď��s�ł���v���O���� |

���I�����L���O

���I�����L���O

�v���O�����̎��s���ɁA�ʂ̃v���O�����E���W���[���̋@�\���K�v�ƂȂ����Ƃ��A���̃v���O���������̏�Ō������ė��p���邱��

�~�h���E�F�A(���p�v���O�����ԘA�g�\�t�g�E�F�A)

OS�ƃA�v���P�[�V�����\�t�g�E�F�A�̒��Ԃœ��삷��\�t�g�E�F�A�̂���

�~�h���E�F�A�̎��

| �f�[�^�x�[�X�Ǘ� �V�X�e��(DBMS) | ���L�f�[�^���Ǘ�����~�h���E�F�A Oracle(�I���N��)��Access(�A�N�Z�X)�Ȃ� |

|---|---|

| �J���x���c�[�� | �A�v���P�[�V�����\�t�g�E�F�A�̊J��(�v�����́A�V�X�e���v�A�J���A�e�X�g�A�^�p�E�ێ�)���x������ IDE(�G�f�B�^�A�R���p�C���A�f�o�b�N�����x��)�ACASE�c�[��(�v���x��) |

| �^�p�Ǘ��c�[�� | �l�b�g�E�F�[�N�V�X�e����ŁA�V�X�e���̈���ғ��Ȃǂ̂��߂ɃN���C�A���g�̃R���s���[�^�E�f�[�^�x�[�X�T�[�o�ȂǃV�X�e����̑��u���Ǘ����� |

| �ʐM�Ǘ��V�X�e�� | �ʐM���s���Ƃ��ɁA�������Ƃ��đ��M����悤�ȒʐM����̐���╶���R�[�h�̕Ԋ҂Ȃǂ��s���~�h���E�F�A |

| TP���j�^ | �g�����U�N�V���������̎����A���ʓI�^�p�̐���A�Ď�������~�h���E�F�A |

IDE�i�����J�����j

IDE�i�����J�����j

�G�f�B�^�A�R���p�C���A�f�B�o�b�N�c�[���ȂǁA�v���O���~���O�̈�A�̍�Ƃ������悭�s���悤�ɂЂƂ̃C���^�t�F�[�X�ɂ܂Ƃ߂����̂���

API

API

�\�t�g�E�F�A���J������ۂɁAOS�̊e��@�\���g���Ė��߂�`�B���邽�߂̃C���^�t�F�[�X�̂���

�V�F��

�V�F��

���[�U�̑�������āA�^����ꂽ�w����OS�̒��j�����ɓ`����\�t�g�E�F�A�B�L�[�{�[�h������͂��ꂽ������A�}�E�X�̃N���b�N�Ȃǂ����߂��āA�Ή������@�\�����s�����悤��OS�Ɏw����`����

�R���|�[�l���g�E�F�A

�R���|�[�l���g�E�F�A

�I�u�W�F�N�g�w���Z�p����ՂƂ����\�t�g�E�F�A���i��g�ݗ��Ă邱�Ƃɂ���ăA�v���P�[�V�������J�����邽�߂̋Z�p�̑���