�}�l�W�����g(1)

�v���W�F�N�g�}�l�W�����g

�T�v

�v���W�F�N�g

| ���ړI��ړI�̒B���Ɍ�������A�̊����ł��� ���u�n�܂�v�Ɓu�I���v�̂�������t���̊����ł��� �����m�ȖړI��ڕW�����݂��� ���v���W�F�N�g�̂��߂̑g�D��Ґ����� �����܂��܂ȕ��삩����m����L�x�Ȍo�������l���W�܂� ���J��Ԃ��̂Ȃ������I�ȋƖ����s�� �����߂�ꂽ�o�c�������g���Ċ������� ���ړI�̒B����͉��U���� |

�v���W�F�N�g�}�l�W�����g

�v���W�F�N�g�̗v�������������߂ɁA�m���A�X�L���A�c�[���A�Z�@���v���W�F�N�g�ɓK�p����

�X�e�[�N�z���_

�v���W�F�N�g�̐��ۂɂ���Ă��܂��܂ȉe���◘�Q����l�S�ʂ��w��

PMBOK

�v���W�F�N�g�}�l�W�����g�̕W���I�Ȓm����Z�@���A�̌n����������

�ړI

���v���W�F�N�g�}�l�W�����g�Ɋւ���m�����܂Ƃ߂邱�Ƃɂ���ăv���W�F�N�g

�}�l�W�����g�������I�Ɏ��{����

�����t�̒�`�ꂵ�A����⍑�̈Ⴂ�ɂ��R�~���j�P�[�V�����~�X��h��

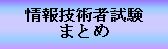

�v���W�F�N�g�}�l�W�����g��5�̃v���Z�X�Q

| ���� | ���� |

|---|---|

| �����グ�v���Z�X�Q | �v���W�F�N�g�̖ړI�A�\�Z�A���ʕ��Ȃǂ��`���āA���̃v���W�F�N�g�������� |

| �v��v���Z�X�Q | �ړI��ڕW��B�����邽�߂̌v����쐬���� |

| ���s�v���Z�X�Q | ���߂��Čv��Ɋ�Â���Ƃ����s���� |

| �Ď��R���g���[���E�v���Z�X�Q | �v��Ǝ��s�̍��قɂ��Čp���I�ɊĎ����s���A���ق�����ΐ����[�u���u���� |

| �I���v���Z�X�Q | ���ʕ��̎�����m�F���A�v���W�F�N�g�̏I�������F���� |

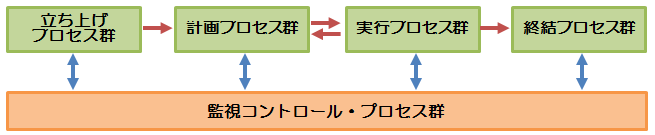

�v���W�F�N�g�}�l�W�����g��9�̒m���G���A

�Ǘ��Ώۂɂ���ĕ����̗̈�ɕ������A���̊Ǘ��Ώۂ��u�m���G���A�v�Ƃ���

| ���� | ���� |

|---|---|

| �v���W�F�N�g�����}�l�W�����g | �ق���8�̒m���G���A���I�ɊǗ����� |

| �v���W�F�N�g�E�X�R�[�v�E�}�l�W�����g | �v���W�F�N�g�̐��ʕ����Ɣ͈́A�K�v�ȍ�Ƃ��o���Ǘ� |

| �^�C���E�}�l�W�����g | �X�P�W���[���Ǘ� |

| �R�X�g�E�}�l�W�����g | �����ʂ̊Ǘ� |

| �i���E�}�l�W�����g | �i���Ǘ� |

| �l�I�E�}�l�W�����g | �v���W�F�N�g�����o�̗v���̊Ǘ� |

| �v���W�F�N�g�E�R�~���j�P�[�V�����E�}�l�W�����g | �v���W�F�N�g�g�D���̈ӎv�a�ʂ���̋��L�ȂǃR�~���j�P�[�V�����̊Ǘ� |

| �v���W�F�N�g�E���X�g�E�}�l�W�����g | �v���W�F�N�g�Ɋւ��郊�X�N�̉���E�Ώ��@�̌��蓙�̊Ǘ� |

| �v���W�F�N�g�E���B�E�}�l�W�����g | �K�v�Ȍo�c�����̑I���A�����E�_��̊Ǘ� |

�i�ߕ�

�v���W�F�N�g�����}�l�W�����g

�v���W�F�N�g�}�l�[�W���̑ΏۂƂȂ�X�R�[�v�A�^�C���A�R�X�g�A�i���A�l�I�����A�R�~���j�P�[�V�����A���X�N�A���B��8�̒m���G���A���I�ɊǗ����邱��

����ȃA�E�g�v�b�g

�v���W�F�N�g����

�v���W�F�N�g�̒�`�A�}�l�[�W���̌����A�ړI�A�r�W�l�X�j�[�Y�A���ʕ��̒�`�Ȃǂ��L�ڂ��A�X�e�[�N�z���_�Ԃŋ��L����

�v���W�F�N�g�}�l�W�����g�v�揑

�e�v���Z�X�ō쐬�����v�揑�̂������ƁA�X�R�[�v�A�X�P�W���[���A�R�X�g�A�i���A�l�I�����A�R�~���j�P�[�V�����B���X�g�}�l�W�����g�̓��e���܂܂��

�v���W�F�N�g�X�R�[�v�}�l�W�����g

�v���W�F�N�g�X�R�[�v

�v���W�F�N�g�X�R�[�v

�v���W�F�N�g�����鐬�ʕ��A��Ƃ̑���

| ���ʕ��X�R�[�v | �F���ʕ��ɋ��߂���@�\��\�A�����Ȃ� |

| �@�@�˗v���d�l�Ɋ�Â��ĕ]�� | |

| �v���W�F�N�g�X�R�[�v | �F���ʕ����쐬���邽�߂ɕK�v�ȍ��(�v���Z�X) |

| �@�@�ˌv��̒B���x�ŕ]�� |

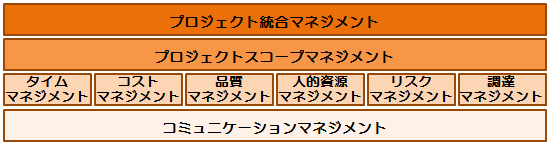

WBS(Work Breakdown Structure)

WBS(Work Breakdown Structure)

WBS�Ƃ́A�v���W�F�N�g�ɕK�v�ȍ�Ƃ��A��̓I�ȍ�ƃX�P�W���[���Ɛi�����c���\�ȒP�ʂ܂ŏڍ����A�K�w�\���ŕ\��������

�X�R�[�v�}�l�W�����g�ł́A���̃v���W�F�N�g�ɂ����āu�����ǂ��܂ł�邩�v�Ƃ����͈�(������X�R�[�v(scope)�ƌĂ�)�����߂�

�X�R�[�v��`�ł́A�ŏI���ʂ邽�߂̒��Ԑ��ʕ��m�ɂ��A�������邽�߂̍�Ƃ֓W�J����B������K�w�\���}(�܂��͕\)�ɂ܂Ƃ߂����̂�WBS�ƂȂ�

WBS�̍ʼn��ʃ��x���̍�ƍ��ڂ́A���[�N�p�b�P�[�W�ƌĂсA���̃��x���ŗl�X�ȃ}�l�W�����g�������s����

�������b�g��

���d����Ƃ̔r���ƍ�ƘR��̖h�~

����Ɠ��e�ƍ�ƒS���̖��m��

���v���W�F�N�g�S�̍�Ƃ̔c��

���R�~���j�P�[�V�����̉~�����Ə�L

���v���W�F�N�g��Ƃ̈Ӌ`�A�ʒu�Â��̖��m��

���[�N�p�b�P�[�W

���[�N�p�b�P�[�W

WBS�̍ʼn��w�����[�N�p�b�P�[�W�Ƃ���

���[�N�p�b�P�[�W���ƂɍH��������A�S���A�\�Z�Ȃǂ����蓖�Ă邱�ƂŁA�X�P�W���[���A�R�X�g�A�l���z�u�A���X�N�Ȃǂ̊Ǘ������₷���Ȃ�

�v���W�F�N�g�^�C���}�l�W�����g

�X�P�W���[���̍쐬�ƃX�P�W���[���̊Ǘ����s��

�l�b�g���[�N�}

�l�b�g���[�N�}

��ƊԂ̊֘A����}�Ɏ��������́BPERT�Ȃ�

�N���e�B�J���p�X

�N���e�B�J���p�X

�v���W�F�N�g�̊J�n����I���Ɏ���܂ł̎d���̏������Ԃɗ]�T���Ȃ��A���̍�Ƃ̗��ꂪ�S�̂̒x��ɂȂ���悤�ȍ�ƌo�H

��) �N���e�B�J���p�X�́A�@���A���B���C���D���E�ƂȂ�A���v20�������� ���E�̍Œx�J�n�������߂�ɂ́A���G�̍Œx�J�n����20�|3��17�� ����āA17�|4��13���Ƃ������ɂ����A���E�����肬�肻�̓��ɊJ�n�����ƑS�̂̒x�ꂪ�����Ȃ����ƂȂ� |

�K���g�`���[�g

�K���g�`���[�g

�i���Ǘ�(�H���Ǘ�)�̈�ʓI�ȋZ�@

�v���W�F�N�g�R�X�g�}�l�W�����g

| ���ϕ��@ | �T�v | ��\�I�Ȏ�@ |

|---|---|---|

| �ސ����ς� | �ߋ��̎����o������ސ����� | �f���t�@�C�@ |

| �W�����f�����ς� | ��l�␔���Ȃǂ̌��ς胂�f�����g�p | FP�@�ACOCOMO |

| �{�g���A�b�v���ς� | ���ʕ����Ƃ����A�\���v�f���Ƃ̃��\�[�X�ʂ� ���ς��� | �W���^�X�N�@ |

�t�@���N�V�����|�C���g(FP)�@

�t�@���N�V�����|�C���g(FP)�@

�V�X�e����5�̍��(�t�@���N�V����)�ɕ������A�e�@�\���Փx�ŏd�ݕt���A�|�C���g���W�v���ăV�X�e���̋K�͂����ς���B�v���t�����{���A�s���A�J���v���̃X�L���͌��ς�ɒ��ڊW���Ȃ�

�t�@���N�V�����̎��

���O������

���O���o��

���O���Ɖ�

�������ϗ��t�@�C��

�������C���^�t�F�[�X�t�@�C��

�J������10�����A�J���H��200�l���̃v���W�F�N�g���v�悷��B���̔z���\��O��Ƃ���ƁA�s�[�N���̗v���͉��l���B�e�H���̊J������I���܂ł̐l���͕ς��Ȃ����̂Ƃ���B

���l���Ƃ́u�l���~���v���Ӗ����A�v���W�F�N�g�ɓ�������l���ƁA���ŕ\����1�l������̃v���W�F�N�g�]�����Ԃ̐ς�\�� �P�l�łP����������d���̗ʂ��P�l���ł���B10�l��6�����������60�l���A100�l�Ŕ����������50�l���ƂȂ� �@�J������10�����Ȃ̂ŁA���Ԕz����10�����P�����ɂȂ�B�܂��A�J���H��200�l���Ȃ̂ŁA�H���z����0.5����1�l���ɂȂ�B���ꂩ��A�e�H���̕K�v�l�������߂� �@�v����` �@�H���z���F16����32�l���A���Ԕz���F20����2�����A�K�v�l���F32��2��16�l �@�v �@�H���z���F33����66�l���A���Ԕz���F30����3�����A�K�v�l���F66��3��22�l �@�J���E�e�X�g �@�H���z���F42����84�l���A���Ԕz���F40����4�����A�K�v�l���F84��4��21�l �@�V�X�e���e�X�g �@�H���z���F9����18�l���A���Ԕz���F10����1�����A�K�v�l���F18��1��18�l �@�@����āA�s�[�N���̗v���͐v�H����22�l�ł��� |

COCOMO

COCOMO

�\�t�g�E�F�A�J����p�����ς����@�̂ЂƂŁA�J���ɕK�v�Ƃ���i�K�̐��A�e�H���̓�Փx�A���邢�̓`�[���̊J���\�͂Ȃǂ��W���Ƃ��Ċ|�����킹�āA�H������l�������ς����@�̂���

���Y��

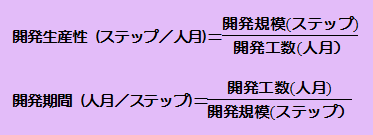

���Y��

1�l�������艽�X�e�b�v�J���ł��邩�Ƃ����w�W

�����Y���̋t���́A1�X�e�b�v������̊J�����Ԃ�\��

���H���ʂ̐��Y������S�̂̐��Y�������߂鎞�́A�e�H���̊J�����Ԃ����߁A���v���A�t���ɂ���

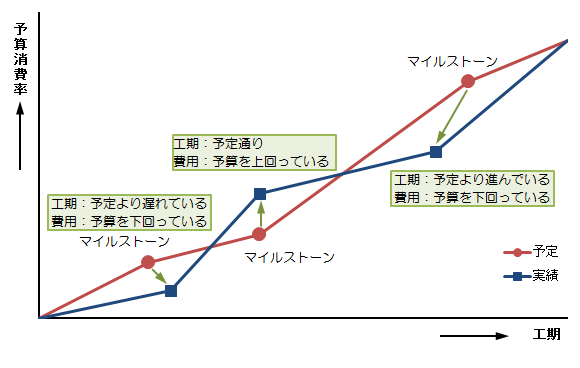

�g�����h�`���[�g

�����ɍH���A�c���ɗ\�Z�����z�u�������W�ɁA�}�C���X�g�[��(��Ƃ̐i����\�����ԓI�|�C���g)�̗\��ʒu�Ǝ��т��d�˂��}�Ői���Ǘ����s������

EVM(�A�[���h�o�����[�}�l�W�����g)

�v���W�F�N�g�}�l�W�����g�ɂ����Đi���̔c���E�Ǘ����s����@�̈�B��Ƃ̓��B�x�����K�Ȃǂ̉��l�Ɋ��Z����EV(Earned Value�F�o����)�Ƃ����T�O�Ŕc������

EVM�ł́A�܂�WBS�Ȃǂ�p���ăv���W�F�N�g�S�̂��ׂ����H���ɕ������A�e�H���ɂ�����\�Z�R�X�g�����ς����āA������X�P�W���[���ɉ����ĐώZ�����v��l(PV�FPlanned Value)��p�ӂ���B�v���W�F�N�g�J�n��A���鎞�_�܂łɊ��������H���̗\�Z�R�X�g�̍��v���o����(EV�FEarned Value)�ŁA����Ƃ��̎��_��PV�Ƃ̍����v��Ǝ��ۂ̃X�P�W���[���̍��ق�\���B�܂��A���̎��_�܂łɓ����������R�X�g�̐ώZ�l(AC�FActual Cost)���Z�o���A�����PV�Ƃ̍����v��Ǝ��ۂ̃R�X�g�̍��ق�\���B EVM�ł͌��݂̃R�X�g�E�X�P�W���[�����ʂ̐i����I�Ȏړx�Ŕc�����邱�Ƃ��ł��A�܂��A���鎞�_�ł̌v��Ƃ̃Y���̑傫������A�����܂ł̑����ԁE���R�X�g��\�����邱�Ƃ��ł���

�@AC�F���R�X�g

�@�@�@���݊������Ă���

�@�@�@��Ƃ̃R�X�g

�@PV�F�o�����\�Z�l

�@�@�@�v���̏o����

�@EV�F�A�[���h�o�����[

�@�@�@���ۂɊ������Ă�

�@�@�@����ђl

�@BAC�F���������\�Z

�@�@�v���W�F�N�g������

�@�@�@����܂łɕK�v��

�@�@�@�Ȃ鑍�\�Z

�v���W�F�N�g�i���}�l�W�����g

���ʕ������߂�i���ڕW���߁A�i�����ێ����コ���邽�߂̕i���Ǘ����s��

�v���W�F�N�g�l�I�����}�l�W�����g

�l�ދ���P���̎�@

| OJT | �Ώێ҂�E��ɔz�����A�Ɩ���ʂ��čs���Ј�����P�� |

|---|---|

| OFF-JT | �Ώێ҂�E�ꂩ�痣���A�P�����ɏW�߂čs������ �V���Ј�����A�����Ј�����A�����E������Ȃ� |

| ���[���v���C���O | �d����ŋN���肤��l�X�ȃV�[����z�肵�A�����ł̖������P���҂ɉ��������邱�ƂŁA������̕K�{������̓������鋳��P���@ |

| �P�[�X�X�^�f�B | ���鎖����ɂƂ�A���_���Ȃǂ�_�c���Ȃ���s������P�� |

| �C���o�X�P�b�g | �^����ꂽ�V�`���G�[�V�����ŁA�[���I�ɂ��闧��ɗ����A�^����ꂽ�ӎv�����v���鎖��20�����x�ɑ��Ĉ�莞�ԓ��ɗD�揇�ʂ�t���A�ǂ��������邩�����߂�P�����@ |

| �u���[���X�g�[�~���O | ���[���ɏ]���ăO���[�v�ňӌ���A�C�f�A���o���������_���o�� |

�v���W�F�N�g�R�~���j�P�[�V�����}�l�W�����g

�v���W�F�N�g�ɂ��邳�܂��܂ȏ��̌�����z�z�Ɋւ���Ǘ����s��

�v���W�F�N�g���X�N�}�l�W�����g

���܂��܂ȃ��X�N���Ǘ�����

| �v���Z�X | |

|---|---|

| ���X�N�̎��� | �ǂ̂悤�ȃ��X�N�����邩�� |

| ���X�N�̕��� | �����m���~�e���x����A���̃��X�N���ǂ̒��x�̔�Q�������炷���͂��A�Ή��̗D�揇�ʂ����߂� |

| ���X�N�ւ̑Ή� | ���X�N�ւ̑Ή�������� |

| ���X�N�̊Ď��E�R���g���[�� | ���X�N�����݉����Ȃ��悤�ɁA�Ď����� |

| �Ή��� | |

|---|---|

| ���X�N�ۗL(���v) | ��Q���z���������ꍇ���̂܂܃��X�N��ۗL����(�Ή����Ȃ�) |

| ���X�N��� | ���X�N�ɂȂ肻���ȗv�f���v���W�F�N�g����O������ |

| ���X�N�ړ](�]��) | �O���Ɉϑ�����ȂǁA���X�N���O���Ɉڂ����� |

| ���X�N�y�� | ���X�N�����������āA����\�Ȕ͈͂Ɏ��߂邱�� |

�v���W�F�N�g���B�}�l�W�����g

�v���W�F�N�g�ɕK�v�Ȏ�����T�[�r�X���O������w������ꍇ�̕��@��_��A���̊Ǘ����s��

|

���R�X�g�Ɨv���̃��x���͊J�n���ɒႭ�A���s���ɂ̓s�[�N�ƂȂ�A�I�����ɂ͋}���ɗ����� ���X�e�[�N�z���_�̉e���́A���X�N�A�s�m�����͊J�n���ɍł������A�v���W�F�N�g�̊��Ԃ�ʂ��Č����Ă��� ���v���W�F�N�g�̐��ʕ��̍ŏI�I�ȓ����ɉe���͂�^����\�͂́A�v���W�F�N�g�̊J�n�����ł����� |