コンピュータシステム(2)

コンピュータ構成要素

記憶装置

メモリ(主記憶装置、メインメモリ)

メモリ(主記憶装置、メインメモリ)

コンピュータを動作させる上で、処理に必要なデータやプログラムを記憶しておくための装置の総称。通常、IC(半導体)が使われる

記憶媒体(補助記憶装置)

記憶媒体(補助記憶装置)

作成したデータやファイルを記憶する装置のこと。磁気記憶や光記憶などが使われる

メモリ

RAM

●電源を切ると記憶している内容が消去される(揮発性)

●データの読む出し、書き込みが可能なメモリ

●メインメモリ、キャッシュメモリに使用

| 特徴 | SRAM | DRAM |

|---|---|---|

| 使用回数 | フリップフラップ回路(複雑) | コンデンサ、トランジスタ(単純)高集積化に適す |

| アクセス速度 | 高速 | 低速 |

| リフレッシュ動作 | 不要 | 必要(放電対策) |

| 容量 | 小容量 | 大容量 |

| 価格 | 高価 | 安価 |

| 消費電力 | 少ない | 多い |

| 用途 | レジスタ、キャッシュメモリ | 主記憶装置 |

ROM

●電源を切っても記憶している内容を保持している(不揮発性)

●読出し専門のものと書き換え可能なものとがある

●パソコンを動作させる基本的なプログラムを格納

●BIOSの記憶装置やフラッシュメモリに利用

| マスクROM | 製造段階でデータが書き込まれ、その後書き換え不可 |

|---|---|

| PROM | 製造後、1回だけ書き込むことが可能。その後書き換え不可 |

| ERPOM | 記憶内容を紫外線で一括消去し、内容を書き換え可能 |

| EEPROM | 電気的に一括orバイト単位で記憶内容を消去し、内容を書き換え可能 |

| フラッシュメモリ | 電気的に一括orブロック単位でデータを消去し、内容を書き換え可能 デジカメなどに使用 |

マルチコア

一つのCPUユニットの中に、複数のCPUコアを実装したCPU。マルチプロセッサは物理的に複数のCPUユニットを配置している

SoC

LSI(大規模集積回路)の一種で、一つの半導体チップの中に複数の機能を統合したもの。主にコストダウンを目的として、従来はCPUと複数のLSIから成り立っていた機能を一つのLSIユニットに統合したもの。システムLSIなどとも呼ばれる

キャッシュメモリ

CPUの処理性能と主記憶装置のアクセス速度のギャップを埋めるために、両者の間に置かれた高速アクセス可能なメモリのこと

ディスクキャッシュ

ディスクキャッシュ

主記憶装置と記憶媒体(補助記憶装置:磁気ディスク装置)のアクセス速度のギャップを埋めるもの

書き込みのタイミングによる分類

書き込みのタイミングによる分類

| ライトスルー方式 | キャッシュメモリと主記憶装置の両方に同時に書き込む |

|---|---|

| ライトバック方式 | 先にキャッシュメモリに書き込みを行い、処理の空き時間に主記憶装置のに書き込む |

キャッシュの割付方法(マッピング)

キャッシュの割付方法(マッピング)

通常、キャッシュメモリには、一つのデータごとではなく連続したデータの集まりとして記憶される。キャッシュメモリとメインメモリをブロックに分割し、メインメモリのあるブロックが、キャッシュのどのブロックにあるかをTLB(連想メモリ)に格納する。代表的なマッピングの方法は以下の3種類

ダイレクトマッピング

ダイレクトマッピング

メインメモリのあるブロックに格納されるキャッシュのブロックを固定的(単一のロケーション)に割り当てる方法。余剰掲載によって記憶すべき場所を定める方式、タグメモリの容量が少なく、コストもかからないが、ヒット率が劣る

セットアソシエイティブ

セットアソシエイティブ

ダイレクトマッピングとフルアソシエイティブを混ぜたもの。複数のブロックを束ねてセットし、セットの選択はダイレクトマッピングで行い、セット内のブロックはフルアソシエイティブで行う。現在主流の方式

フルアソシエイティブ

フルアソシエイティブ

メインメモリのブロックが、キャッシュメモリの任意のブロックに対応する方法。空いている場所ならどのブロックに記憶してもよい方法。キャッシュの利用効率は最も高いが、TLBが多く必要な方式

実効アクセス時間

CPUで命令を実行するときに使用するデータは、キャッシュメモリか主記憶装置かのどちらかにある

ヒット率:データがキャッシュメモリにある確率のこと

NFP :データが主記憶装置にある確率のこと

| ヒット率+NFP=1(100%) |

ヒット率とキャッシュメモリおよび主記憶装置のアクセス時間からキャッシュメモリを使った実効的な主記憶装置へのアクセス時間(実効アクセス時間)を求めることが可能。この実効アクセス時間はメモリの記憶容量と共にメモリの性能を評価する指標となる

| 実効アクセス時間= ヒット率×キャッシュメモリのアクセス時間 +(1−ヒット率)×主記憶装置のアクセス時間 ※1−ヒット率=NFP |

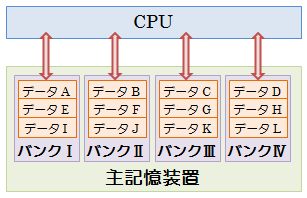

主記憶の高速化(メモリインタリーブ)

主記憶装置をいくつかの「バンク」と呼ばれる単位で分割し、複数のメモリバンクに同時に並行で読み書きを行うことにより高速化を行う手法

エンディアン(バイトオーダ)

2バイト以上の数値データを記録したり転送したりするときは、1バイトごとに分割することになる。その場合の記憶・転送順序のこと

◆ビッグエンディアン:最上位バイトから順番に記録・送信する方式

◆リトクエンディアン:最下位バイトから順番に記録・送信する方式

バス

システムバス

CPUや入出力装置、記憶装置、周辺機器など複数の装置を接続するバス。PCIバスなど

バス

コンピュータの内部で各回路がデータをやり取りするための伝送路。複数の信号線で同時に複数のビットを転送するパラレル転送方式でデータを伝送しており、1回の転送で同時に送れるデータの量を「バス幅」と呼ぶ。CPUの処理速度は内部バスのバス幅に大きく左右されるため、8ビット、16ビットなど、バス幅がCPUの性能指標としてよく使われる

内部バス:CPU内部の回路間を結ぶ

外部バス:CPUとRAMなどの周辺回路を結ぶ

拡張バス:拡張スロットに接続された拡張カードとコンピュータ本体を結ぶ

Cバス、PC/AT互換機で使われるISAバスやPCIバスがある

バスの性能

バス幅

バスが一度のクロックで同時に送れるデータ量のこと。主にデータ転送を行う信号線の本数によって左右される。バス幅はビット(bit)単位で表す。内部バスのクロック周波数を「コアクロック周波数」、外部バスのクロック周波数を「外部クロック周波数」という

データ転送方式による分類

| シリアルバス | データを1ビットずつ転送するバス 転送するデータを同期化する必要がないため、高速に転送できる |

|---|---|

| パラレルバス | データを複数まとめて転送するバス 転送するデータを同期化する必要があるため、高速に転送できない |

ISA

ISA

最大データ転送速度は8MB/s

PCI]

PCI]

バス幅32ビットで動作周波数は33MHz

最大データの転送速度は133MB/s

最新の規格ではバス幅64ビット

現在のパソコンの標準価格

CardBus

CardBus

PCカードで使われるバスの規格

PCカード規格の一部を構成する32ビット単位データの送受信が行われる

入出力デバイス

転送方式による分類

転送方式による分類

| シリアルインタフェース | データを1ビットずつ転送するインタフェース |

|---|---|

| パラレルインタフェース | データを複数ビットまとめて転送するインタフェース |

| ワイヤレスインタフェース | 赤外線や無線伝送技術を利用してデータを転送するインタフェース |

種類

種類

| 転送方式 | 名称 | 用途例 | 説明 |

|---|---|---|---|

| シリアル | PS-232C | モデル マウス | 以前はPC/AT互換機で標準装備されていたが、現在はレガシーデバイス |

| USB | キーボード マウス プリンタ ディスプレイ | ツリー接続で127台まで接続可 伝送速度はUSB1.1⇒1.5Mbps,12Mbps USB2.0⇒480Mbps USB3.0⇒5Gbpd ホットプラグ、バスパワー方式対応 | |

| IEEE1394 FireWire) (i.Link) | デジタル ビデオカメラ DVD-RAM ドライブ | デイジーチェーン接続で16台(含コンピュータで17台)、ツリー接続で63台まで接続可 伝送速度は100Mbps、200Mbps、400Mbpsの3つ ホットプラグ、バスパワー方式対応 | |

| シリアル ATA(SATA) | 内蔵のHDD DVD-RAM | 従来のATAはパラレルであったが、シリアルATAはシリアルインタフェースを採用、高速転送が可能 ホットプラグ対応 | |

| パラレル | SCSI (スカジー) | 外付けHDD CD-ROM | PC/AT互換機では、標準装備されず、SCSIボードで拡張し、使用。7台(SCSIボード含8台)or15台(同16台) デイジーチェーン接続可 |

| IEEE1284 | プリンタ | データバス幅は8ビット(1バイト) | |

| ワイヤレス | IrDA | ノートPC PDA | 転送距離は一般的に2m以内。機器間に障害物があると、データ転送が阻害される |

| Bluetooth | キーボード マウス PDA 携帯電話 | 2.6GHzの周波数帯を使用して、半径10m以内の無線通信を行う。機器間に障害物があっても電波の届く範囲であれば通信可 伝送速度は1Mbps |

制御の方式

制御の方式

| DMA方式 | CPUを介さずに周辺機器へのアクセスを制御し、「DMSコントローラ」という専用の装置によってデータを制御する方式 |

|---|---|

| チャネル制御方式 | CPUを介さず周辺機器へのアクセスを制御し、「入出力チャネル」という専門の装置によってデータを制御する方式。汎用コンピュータで使用 |

| プログラム制御方式 PIO | CPUがデータのやり取りを制御する方式。CPUの制御に時間がかかる為、外の処理が遅れてしまう |

シリアル方式

シリアル方式

非同期にデータを1ビット単位で送受信する方式

一度に転送できるデータ量が少なく低速

ストリーミング方式

ストリーミング方式

データを転送しながら、確認信号を持たずに同時に連続して実行する方式

大量のデータを高速に転送可能

パラレル方式

パラレル方式

同期を取ながら数ビットのデータを並行・送受信する方式

シリアル方式より転送データ量が多く高速

ハンドシェーク方式

ハンドシェーク方式

データ通信を行う際に、双方向でコネクションを確立したり、通信相手の識別を行ったりする方式

プラグアンドプレイ

プラグアンドプレイ

パソコンに周辺機器や拡張ボードなどを接続した際に、自動的に機器の検出と適切な設定を行うシステム

アウトラインフォント

アウトラインフォント

文字の形をコンピュータ上で表現するためのデータ形式の一つ。文字の形状を、基準となる点の座標と輪郭線の集まりとして表現する形式。表示・印刷時に曲線の方程式を計算して、描画する点の配置を決定するため、拡大や縮小をいくら行っても決して文字の形が崩れないのが特徴。ビットマップフォントに比べて処理に時間がかかる

ビットマップフォント

ビットマップフォント

文字の形をコンピュータ上で表現するためのデータ形式の一つ。文字を小さなドットの集合として表現する。高速に処理することができる。拡大・縮小すると文字の形が崩れてしまう。