コンピュータシステム(5)

ソフトウェア

ファイルシステム

ファイル

UNIXのファイル

通常ファイル

通常ファイル

ユーザが実際にデータを格納するファイル

テキスト、オブジェクトコード、画像データなどを格納

ディレクトリファイル

ディレクトリファイル

ツリー構造のファイルシステムのノード

この下位に特殊ファイルが配置される

ファイル名と対応するノード番号が記録され、ファイルとファイルの実体を対応付ける

特殊ファイル

特殊ファイル

入出力や外部記憶装置にアクセスするためのファイル。デバイス

●キャラクタスペシャル

1文字単位でバッファリングを行う

プリンタ、モデム

●ブロックスペシャルファイル

ブロック単位でバッファリングを行う

CD-ROM、DVD、磁気ファイル

ファイル構成法式

ファイル内にどのような手順・構造でレコードを格納するかを決めたもの

汎用コンピュータで使用

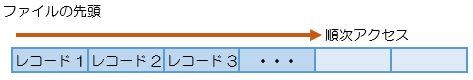

順構成ファイル(シーケンシャルファイル)

順構成ファイル(シーケンシャルファイル)

●入力順データセット

●ファイルの先頭から順番にレコードを格納するファイル編成

●記憶装置を効率よく使用できる

●ファイル内の途中にレコードを追加不可

●順次アクセスのみ使用可

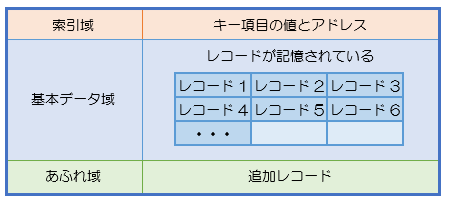

索引構成ファイル

索引構成ファイル

●キー順データセット

●ファイルを「索引域」「基本データ域」「あふれ域」で編成

●索引域からレコードの格納位置を調べ、直接データ域のレコードにアクセス

●検索処理は高速

●レコードの削除・追加はアクセス効率、使用効率が低下

(解消のためファイルの再編成が必要)

●直接アクセス、動的アクセスが可能

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| 索引域 | レコードの格納位置が索引として記憶された領域 |

| 基本データ域 | レコードが記憶される領域。レコードはキー値順に記憶されている |

| あふれ域 | 基本データ域に入りきらなかったレコードを記録する領域 |

直接編成ファイル

直接編成ファイル

●相対レコードセット

●レコードのキー値からアドレスを求めるファイル編成

●ファイル内の任意の場所にレコードを書き込む

●レコードの削除・追加が用意

●直接アクセスのみ使用可

◆直接アドレス指定方式

レコードのキー値をそのままレコードのアドレスとして使用する

キー値にばらつきが多い場合、ファイルの記憶領域が無駄に使われる

◆間接アドレス指定方式

レコードのキー値を一定の規則をもとに計算してアドレスを求める方法

計算はハッシュ関数で行われる

大量のデータ処理に向いている

※シノニム:別のレコードが同じ格納アドレスとなる場合

ホームレコード:最初に格納したレコード

シノニムレコード:格納できなかったレコード

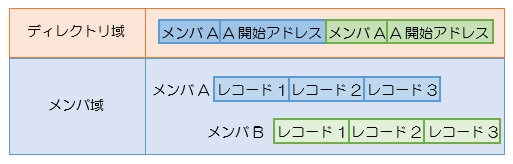

区分編成ファイル

区分編成ファイル

●順編成と索引順編成を組み合わせたファイル編成

●「ディレクトリ域」「メンバ域」で構成

●メンバの先頭へは直接アクセス、メンバ内では順次アクセス

●メンバの内部は、順編成で構成されているので、格納効率がよい

●区分編成はバージョン管理が容易なのでプログラムを格納するライブラリとして使用

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| ディレクトリ域 (登録簿域) | メンバの名前やアドレスなどの情報が登録された領域 直接編成になっている |

| メンバ域 | レコードが記録されている領域。順編成になっているのでディレクトリ域からメンバ域にアクセス後はメンバ内で順次アクセスが行われる |

メンバ

メンバ

ファイルを分割した単位

VSAM(ブイサム)編成ファイル

VSAM(ブイサム)編成ファイル

●仮想記憶上で利用される

●上記の順編成、直接編成、索引順編成を仮想化した編成方法

●ファイルのことを「データセット」と呼ぶ

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| 入力順データセット | レコードが入力順に記憶される |

| キー順データセット | 索引用とデータ用の記憶領域から編成される |

| 相対レコードデータセット | レコードのアドレス使用でレコードに直接アクセス可 |

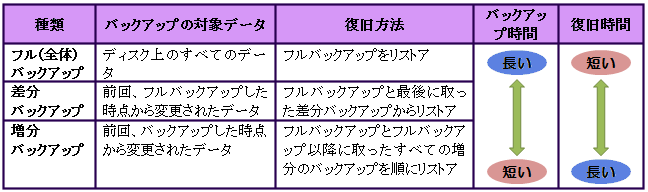

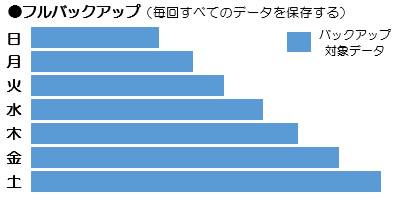

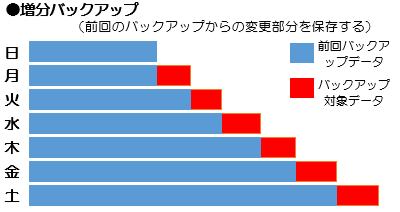

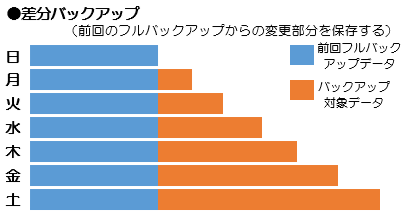

バックアップ

バックアップは、システムの誤操作や障害などによってファイルが破損されるような事態に備え、ファイルの複製を別途保存する作業

| ・定期的にバックアップを行う ・業務処理の終了時など、日常業務に支障のないスケジュールにする ・バックアップ用の媒体はバックアップに要する時間や費用を考慮し、バック アップするデータがすべて格納できる媒体を選択する ・バックアップファイルは、ファイルの消失などを回避するために、通常、正副 2つを作成し別々の場所に保管する |

バックアップ対策ファイル

利用者が作成した大切なファイルや環境設定を格納したファイルなどがバックアップの対象。通常、OSやアプリケーションソフトはバックアップの対象にはしない

バックアップの種類

開発ツール

プログラミングツール

| インスペクタ | 動的 | プログラミングやデバックを行うときに、データ構造や値を表示・確認する |

|---|---|---|

| トレーサ | 動的 | プログラム内又はプログラム間実行経路を表示する |

| リンカ | コンパイラにより機械語に翻訳された複数の目的プログラムを一つの実行プログラムに編集するプログラム。連係編集プログラムの一つ | |

| スナップショット | 動的 | デバックで用いられるダンプ手法の一つ。プログラム中のある命令を実行したときに、主記憶装置の内容をダンプして、内容を確認可能 |

テスト支援ツール

| コードオーディタ | 静的 | プログラムソースの文法的な正しさ以外に、コードの読みやすさなどを評価する |

|---|---|---|

| アサーションチェッカ | 動的 | 変数の間で論理的に成立すべき条件をプログラムの適切な個所に入れ、実行時にその条件を満たしているかを検査する |

| テストカバレージモニタ | 動的 | ホワイトボックステストにおいて、どの程度テストが行われたか(網羅度)を監視する |

| 構文チェッカ | 静的 | 原始プログラムを解析して、エラーやその兆候を検出する |

| モジュールインタフェースチェックツール | 静的 | モジュール間のインタフェース(例:実引数と仮引数の個数)の不一致などを検出する |

分類

動的テストツール

動的テストツール

プログラムを検査データのもとで実行させて行うテストツール

静的テストツール

静的テストツール

プログラムを実行させることなく、原始プログラムを解析して行うテストツール

環境設定ツール

環境設定ツール

環境を整える

テストベッドツール

テストベッドツール

スタブやドライバの生成など、プログラムの動作環境を整備する

テスト自動生成ツール

テスト自動生成ツール

テストデータのデータ構造を与えることにより、自動的にテストデータを生成する

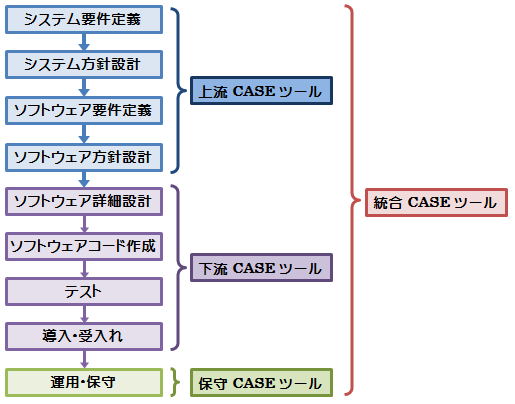

CASEツール

システム開発の作業を自動化する開発支援ツール

CASE(ケース)

CASE(ケース)

コンピュータ支援ソフトウェア工学。システムを開発するときの作業効率の向上を目的として開発方法

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| 上流CASEツール | システム要件定義〜ソフトウェア方針設計までの工程を支援するツール システムの分析、設計工程において必要な資料の作成を行う |

| 下流CASEツール | ソフトウェア詳細設計〜導入・受入れまでの工程を支援するツール プログラミングやテスト支援などを行う |

| 保守CASEツール | 運用・保守の工程を支援するツール |

| 統合CASEツール | 上流・下流・保守CASEツールを合わせたツール |

オープンソースウェア

ソフトウェアのソースコードを無償で公開し、改良や再配布が誰に対しても許可されているソフトウェアのこと

OSIという団体により定義されたOSDという定義に準拠したソフトウェアの著作者の権利を守りながら、ソースコードを公開することを可能にするライセンス

OSDで定義されたオープンソースの10か条

| 1.自由な再頒布の許可 2.ソースコードの頒布の許可 3.派生ソフトの頒布の許可 4.作成者のソースコードの完全性 5.個人やグループに対して差別をしない 6.利用分野の差別をしない 7.再頒布時に追加ライセンスを必要としない 8.ライセンスは特定製品に限定してはならない 9.同じ媒体で頒布される他のソフトウェアを制限しない 10.特定の技術やインタフェースに依存しない |

| 名称 | 分野 |

|---|---|

| Linux | OS |

| Apache | Webサーバ |

| BIND | DNSサーバ |

| sendmail、Postfix | メールサーバ |

| MySQL、PsotgleSQL | データベース |

| Peal、PHP | プログラム言語 |

| Struts | 総合開発環境 |

| Mosilla | Webブラウザ |

| OpenOffice | オフィスソフト |

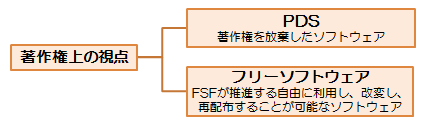

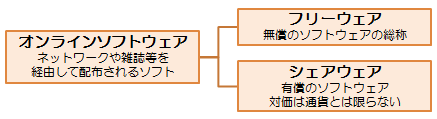

フリーウェア/シェアウェア/PDS

フリーウェア

無償のソフトウェアの総称

著作権は保持したままで一般的にソースコードの公開は行わない

シェアウェア

試用する場合は無償だが継続利用は対価を払う

著作権は保持したままで一般的にソースコードの公開は行わない

PDS(パブリックドメインソフトウェア)

居策権を放棄したソフトウェア

日本では著作者人格権を放棄できないためフリーウェアと呼ばれる

利用者は著作権の制限なしに利用が可能

PSF(フリーソフトウェア財団)が推進するフリーソフトウェア

自由に改変、利用が可能なソフトウェア、通常はソースコードも公開されている

無償が多いが有償のものもある