ネットワーク(1)

ネットワーク方式

LANとWAN

イーサネット

最も普及しているLANの国際標準規格

データリンク層のプロトコル

IEEE(米国電気電子学会)での規格名IEEE802.3

MACアドレス

イーサネットなどで、LANでデータを送受信するための方式(媒体アクセス制御方式)で、個々の機器を識別するために用いられるアドレス。工場での出荷時点で設定される。実際のネットワークでは、IPアドレスとMACアドレスを結びつけて利用する

アクセス制御方式

CSMA/CD方式

イーサネットで採用されているアクセス制御方式。通信に先立って伝送路の空きを確認し、データの衝突(コリジャン)を察知することでデータの送信を制御する。バス型やスター型で多く使用

コリジャン

コリジャン

LANに接続された2台以上のノードが同時にデータを送信し、伝送路上で信号の衝突が発生すること

発生すると一時待機し、時間をずらし、再送信を行う

トークンパッシング方式

トークンと呼ばれる「送信権」データがネットワークを常に周回し、これを取り込んだ端末がデータを送信する方式。接続形態がリンク型の場合はトークンシング方式、バス型の場合はトークンバス方式

FDDI

FDDI

アクセス制御にトークンパッシング方式を採用し、光ファイバを利用して100Mbpsの通信が可能なLAN規格の一つ。ほぼ同様の仕様で伝送媒体に銅線を使う規格はCDDIと呼ばれる。マルチモード光ファイバもしくはシングルモード光ファイバはリング型にすることが多いが、スター型も選択できる

ネットワーク接続

ネットワーク接続機器

LANとLAN、LANとWANを接続するための機器、接続するプロトコルの階層により分類できる

| 機器名 | 階層 | 実際に利用される機器 | 機能 |

|---|---|---|---|

| リピータ | 第1層(物理層) | ハブ(リピータハブ) | LANの延長 |

| ブリッジ | 第2層 (データリンク層) | スイッチングハブ (レイヤ2スイッチ) | MACアドレスによるフィルタリング |

| ルータ | 第3層 (ネットワーク層) | ルータ、 レイヤ3スイッチ | IOアドレスによるフィルタリング、 ルーティング(経路選択) |

| ゲートウェイ | 第4層以上 | ゲートウェイ | プロトコル変換 |

OSI階層モデル

異機種間のデータ通信を実現するためのネットワーク構造の設計方針OSIに基づき、コンピュータなどの通信機器の持つべき機能を階層構造に分割したモデル。通信機能を7階層に分け、各層ごとに標準的な機能モジュールを定義している

「OSI基本参照モデル」「OSIモデル」等とも呼ばれる

| 層(レイヤ) | 説明 | |

|---|---|---|

| 第7層 | アプリケーション層 | ファイル転送や電子メール・トランザクション処理・仮想端末機能などの通信サービスを提供する |

| 第6層 | プレゼンテーション層 | データを通信に適した形式に変更したり、アプリケーション層に適した形式に変更したりする |

| 第5層 | セッション層 | 通信の開始と終了を認識する。同期制御、再送処理などの転送制御機能によってデータ交換を管理する |

| 第4層 | トランスポート層 データ単位:セグメント | データ転送が適切なサービス品質で行われているかを監視し、通信異常が発生した時に、再送する等信頼性のある通信を保証する |

| 第3層 | ネットワーク層 データ単位:パケット | 複数のネットワークにまたがったコンピュータ間のデータ転送やデータの中継をする |

| 第2層 | データリンク層 データ単位:フレーム | 隣接するコンピュータ間でデータを転送する |

| 第1層 | 物理層 データ単位:ビット | データを電気信号を変換し、伝送する。ピンの形状やケーブルの特性なども第1層で定められる |

リピータ

OSIの第1層(物理層)でネットワークを接続する。物理的な信号の増幅と整形を行う

リピータハブ

リピータハブ

ハブは複数の回線を接続する集線装置。複数のポート(接続口)を持つリピータ。あるポートから入力された信号はすべてのポートに出力される

ブリッジ

OSIの第2層(データリンク層)でネットワークを接続する。転送するフレーム(イーサネットの伝送単位)のあて先MACアドレスの値により、フレームの中継(フォワーディング)か破棄(フィルタリング)を行う

レイヤ2スイッチ(レイヤ2スイッチハブ)

レイヤ2スイッチ(レイヤ2スイッチハブ)

MACアドレスを識別し、ポート単位でフレームのフォワーディングとフィルタリングを行うハブ。ブロードキャストはすべてのポートに中継する

ルータ

OSIの第3層(ネットワーク層)でネットワークを接続する。複数のネットワークをネットワークアドレス(IPアドレス)により分割し、ネットワーク間のパケットを中継(ルーティング)する。ブロードキャストは遮断する。WANでも利用される

ライヤ3スイッチ

ライヤ3スイッチ

ネットワーク層(第3層)のデータでパケットの行先を判断して転送を行う。IPアドレスによる経路制御、ルーティング機能を使用して、目的のIPアドレスにパケットを転送する。ハードウェアレベルでルーティング機能を行っているため、ルータと比べて転送処理が高速

伝送交換方式

回線交換方式

回線交換方式

回線交換方式

回線保留時間が比較的短く、通信密度が高いデータ転送向き

蓄積交換方式

パケット交換方式

パケット交換方式

データを「パケット(小包)」にし、ネットワーク上で伝送、交換する方式。誤り制御や送信確認、再送制御を行う

フレームリレー方式

フレームリレー方式

送信データを可変長のフレーム単位に分割して送信する交換方式。誤り制御や送信確認を省略することにより、高速なデータ伝送を実現

ATM交換方式

ATM交換方式

音声や画像を含めたあらゆる情報を48バイトにセルと呼ばれる固定単位に分割して送信する。デジタル符号化方式は含まれない

ゲートウェイ

異なるプロトコルやアドレス体系のネットワーク同士を接続する。ネットワーク層(インターネット層)や、それより上位のプロトコルが異なる機器間やネットワーク間の通信を中継する

回線接続装置

回線接続装置

| 回線の種類 | 必要な機器 | 機器の役割 |

|---|---|---|

| FTTH | メディアコンバータ | 光信号と電気信号とを変換する |

| ADSL | ADSLモデム | ADSLのアナログ信号とデジタル信号とを変換する。コンピュータ側の接続ボードにはイーサネットやUSB対応のインタフェースがある |

| スプリッタ | 音声信号とデータ信号とを帯域で分離する | |

| CATV | ケーブルモデル | ケーブル回線で使用されていない帯域をデータ通信で利用できるように変換する |

| ISDN | DSU (回線終端装置) | コンピュ―タのデジタル信号形式とネットワーク上のデジタル信号形式とを変換する。デジタル回線の終端に接続する |

| TA (ターミナルアダプタ) | ISDNのデジタル信号とアナログなどのほかの信号とを変換する。DSUを内蔵するものが多い | |

| ダイヤルアップルータ | TAやDSU、ハブの機能を備えたルータ。一般的にLANから同時に複数のパソコンをISDN回線でインターネット接続させる役割を持つ | |

| アナログ回線 | モデム(変復調装置) | デジタル信号とアナログ信号とを変換する |

PLC(電力線通信)

PLC(電力線通信)

電力線を通信回線として利用する技術。電気のコンセントに通信用のアダプタ(PLCモデム)を設置してパソコンなどをつなぐことにより、数Mbps〜数百Mbpsのデータ通信が可能となる

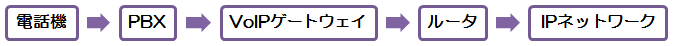

PBX

PBX

企業などで内線電話同士の接続や、加入者電話網やISDN回線などの公衆回線への接続を行う機器。PBX同士のを専用線などで接続すれば広域の内線電話網が構築できる

ケーブルの種類

ケーブルの種類

| 同軸ケーブル | ツイストペアケーブル | 光ファイバ | |

|---|---|---|---|

| 対雑音 | 電磁誘導に強い | 電磁誘導に弱い | 電磁誘導がない |

| 工事性 | 手間がかかる | 容易 | 分岐、接続が困難 |

| 伝送容量 | 最大100Mbps | 数十Mbps〜100Mbps | 100Mbps以上 |

| 無中継伝送距離 | 数百m | 数十m | 数百m |

LANの規格

イーサネット

イーサネット

最も普及しているLANの国際標準規格

| イーサネット | 通信速度は10Mbps 主に企業や家庭内のコンピュータを接続。ツイストペアケーブルを利用した10BASE-Tなどがある |

|---|---|

| ファスト・ イーサネット | 通信速度は100Mbps。高速なイーサネット規格 ツイストペアケーブルを利用した100BASE-TXや光ファイバケーブルを利用した100BASE-FXなどがある |

| ギガビット・ イーサネット | 通信速度は1Gbps。高速なイーサネット規格 ツイストペアケーブルを利用した1000BASE-Tや光ファイバケーブルを利用した1000BASE-LXなどがある |

回線に関する計算

伝送時間:データを伝送する際に必要な時間のこと

| 伝送時間を求める計算式 データ量÷(回線速度×回線利用率) |

回線速度(伝送速度)

回線速度(伝送速度)

一定時間内に転送できるデータ量のこと

1秒間に送ることが出来るデータ量を示す「bps」や「ビット/秒」という単位が使われる

回線利用率(伝送効率)

回線利用率(伝送効率)

全伝送データのうち実際のデータが締める割合のこと

ビット誤り率

ビット誤り率

伝送したデータにエラーが発生する割合

(ビット誤り率:1/3×105 ⇒ 3×105ビット中1ビットのエラーが発生)

IPアドレスとMACアドレス

| IPアドレス | :最終的なあて先となる機器のアドレスを示す |

| MACアドレス | :次にパケットが到着すべき機器のアドレスを示す |

WANサービス

拠点のLAN同士を接続するサービス

ADSL

個人宅や会社へのアクセス回線に従来のアナログ電話網を利用した高速なデータ転送サービス。電話とは異なる周波数帯を利用して、データ通信を行う。上りと下りの速度は非対称で、下りは非常に高速な伝送が行える。伝送距離が長いと伝送速度は大きく低下する

FTTH

個人宅や会社へのアクセス回線に光ファイバを用いる。インターネットやIP電話の光ファイバによる接続サービスを行う

広帯域無線アクセス(無線ブロードバンド)

携帯電話会社を中心に、アクセス回線として無線を利用する様々なサービスが提供されている。以下のものがある

W-CDMA

W-CDMA

第3世代の携帯電話の方式を利用。データ通信の場合、高速移動時の144kビット/秒、歩行時384kビット/秒、静止時2Mビット/秒が可能

iBurst

iBurst

ハンドオーバーの良さや周波数利用効率の高さ、IPベースネットワークとの高い親和性や通信品質、そして低コスト。想定周波数帯は800MHz〜2.5GHz、伝送速度は下り最大1061kbps 上り最大346kbps、ハンドオーバーは時速100km可

WiMAX

WiMAX

最大伝送距離50km、最大伝送速度は約75Mビット/秒、周波数帯域1.5〜20MHz

次世代PHS

次世代PHS

PHSという名前がついているがPHSとは異なる仕組み、伝送速度は上り・下り29.2Mビット/秒