技術要素(6)

ネットワーク

ネットワーク応用

インターネットのしくみ

インターネットは1969年に米国国防総省によって原型が形作られ、1970年代に学術研究機関を中心にネットワークを広げた。最初期のインターネットの用途は、もっぱら電子メールと電子掲示板(BBS)だったが、1991年に欧州合同素粒子原子核研究機構によって「WWW(World Wide Web)」のしくみが発表され、爆発的に普及

インターネットは、TCP/IPを通信プロトコルとして、世界中のコンピュータやコンピュータネットワークを相互接続した地球規模の通信網として稼働している。WWWは、HTMLをはじめとする文書形式を用いてWebページの表現やWebページ同士のハイパーリンクを実現している。

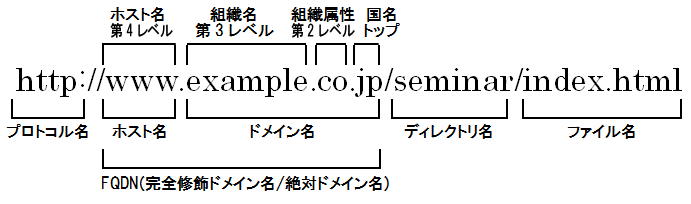

インターネットに接続されたコンピュータは、それぞれ固有の「IPアドレス」を持っている。IPアドレスは数字の羅列に過ぎないが、「DNS(Domain Name Server)」によって「ドメイン名」と関連づけられることで、URLというより扱いやすい記号体系での管理を実現している

DNS(Domain Name Server)

IPアドレスとドメイン名を対応させるシステムのこと。DNSは自身が管轄するネットワークに接続されているクライアントのドメイン名とIPアドレスを管理し、外部のDNSからの問い合わせがあった場合、ドメイン名からIPアドレスを導きだして、応答を行う。これにより、利用者は相手のIPアドレスをを知らなくてもドメイン名を指定するだけで相手先のホームページの閲覧や電子メールの送信を行うことができる

ドメイン名

「ドメイン名」とはIPアドレスを変換した英数字などの文字列。文字を識別子として用いることで、人間にとって、数字の羅列にしか見えないIPアドレスよりも管理が容易になる。ドメイン名は世界に一つしかない存在しないユニークな存在である必要がある

標準的なドメイン名は、「トップレベルメイン」と「第2レベルドメイン」、「国名」などから構成される。具体的には「〇〇〇(トップレベルドメイン).co(第2レベルドメイン).jp(国名)」といったような表現となる。実際にはドメイン名の頭に「サブドメイン」が使われ、URLに使われる「www」やグループや組織を区別する文字列が付けられる

| co | 一般企業 |

|---|---|

| ac | 大学、研究機関 |

| go | 政府機関 |

| ne | ネットワークサービス事業者 |

| or | その他の組織 |

| jp | 日本 |

|---|---|

| kr | 韓国 |

| uk | イギリス |

| アメリカは不要※com(営利団体)org(非営利団体)等の組織の種別があてられる |

トップレベルドメインは基本的に自由に選択できますが、ドメイン名は登録申請方式によって先着順で指定するため、魅力的な文字列であってもすでに誰かが申請をしていれば所得できない可能瀬もある

汎用JPドメイン

汎用JPドメイン

ドメイン名の末尾が「jp」で終わるJPドメインの新しい運用ルールのこと。従来のJPドメインのルールでは、組織の種別を表す第2レベルドメインは、JPNICが定めた組織種別だったが、汎用JPドメインは第2レベルとメインの種別を個人でも組織でも、日本に住所があれば誰でも登録できるJPドメイン名。登録できるドメイン名の数に制限はありません。

漢字やひらがななどを用いた日本語ドメイン名も登録でき、ドメイン名を譲渡できたりする

DNSサーバ

インターネット上でのコンピュータの名前にあたるドメイン名を、住所にあたるIPアドレスと呼ばれる4つの数字の列に変換するコンピュータ

インターネットサービス

WWW

インターネット上において情報公開や情報閲覧をするために利用されている標準的なサービス。HTMLやハイパーリンクといった技術を利用している。テキスト情報(文字)だけでなく、静止画像、動画像、音声なども公開、閲覧可能。使用プロトコルはHTTP

電子メール

インターネットを通じてメッセージのやり取りを行うサービス。特定の相手を指定してメッセージを送信し、交換し合うことができる。メールサーバがメッセージの一時保管や転送を行い、電子メールの受け取り手が利用している、電子メールクライアントソフトの受信箱(メールボックス)に保存する。電子メールでは、単一の相手にメッセージを送るだけでなく、多種多様な形式のファイルを「添付ファイル」としてメッセージと共に送付することができる。使用プロトコルはSMTP、POP3、IMAPなど

同報メール

同報メール

同じ内容の電子メールを複数のメールアドレスに送信すること

| CC(Carbon Copy): | |

| 参考として送信したい人の電子メールアドレスを指定。すべての送信先の電子メールアドレスが送信される。自分以外に、誰に送信されたかを知ることが可能 | |

| BCC(Blind Carbon Copy): | |

| TOで指定した相手には見えないようにCCを送る(電子メールが自分以外に誰に送信されたかを知ることができない) | |

メールリングリスト)

メールリングリスト)

電子メールの機能を応用して、複数の電子メールアドレスをあらかじめ登録しておき、一斉に配信するサービス

メールボックス

メールボックス

受信した電子メールを一時的に保管しておく仮想的領域のこと。自分宛の電子メールは自分自身が契約しているプロバイダにある自分専用のメールボックスに届き、受信の操作を行った時点でメールボックスから自分のコンピュータにダウンロードされる

FTP

ファイル転送を行うために利用されているサービス。ファイルのアップロードやダウンロードを行うことができる。ファイル転送はHTTPで代替されることもある。使用プロトコルはFTP

Telnet

ネットワークを通じてコンピュータを遠隔操作するサービス。使用プロトコルはTelnet

ネットニュース

情報を共有するためのサービス。利用者はニュースグループを購読すると、グループメンバからメッセージが届くようになる。利用者からメンバー全員に向けてメッセージを発信することも可能。使用プロトコルはNNTP

通信サービス

インターネットへの通信サービスは「インターネット接続サービス事業者(ISP)」が行う。「プロバイダ」

利用する通信回線の方式によっていくつかの種類に分類される

通信サービスの種類

電話回線

電話回線

一般のアナログ電話回線を用いて、通信を行う。音声を通信することを目的としている。通信速度は最大で56Kbpsと低速。電話回線のアナログ信号をコンピュータ用のデジタル信号に変換するために、モデムを使用。公衆回線が利用でき、特殊なインフラをあまり必要としない方式。インターネットが普及し始めた初期によく利用されていた

ISDN(総合デジタル通信網)

ISDN(総合デジタル通信網)

音声、文字、画像などのデータ通信ができるデジタル通信サービス。一般的なアナログ電話回線を利用するが、情報をアナログに変換することなく、一貫してデジタル信号として扱う。日本ではNTTが「INSネット」という名称でこのサービスを提供。ISDNでは64Kbpsの通信チャンネルを2本束ねて、計128Kbpsで通信。DSU、TA、ダイヤルアップルータなどの機器が必要

ADSL(非対称デジタル加入者回線)

ADSL(非対称デジタル加入者回線)

ADSLでは、一般的にアナログ電話回線を用いるが、音声通話では利用されない高い周波数帯域を使用し、デジタル信号による通信を行う。上り方向で512Kbps〜5Mbps、下り方向で1Mbps〜50Mbpsと、高速な通信が可能。上りと下りで伝送速度に違いがあるため、「非対称デジタル加入者通信」とも呼ぶ。特にインターネットのホームページの閲覧やファイルのダウンロードなど、下りの通信量が多い場合に適している。ADSLは通信経路上での信号の劣化が比較的顕著で、通信距離が長くなればなるほど、減衰やノイズの混入が発生し速度に影響を及ぼす。そのため、基地局から最大6〜7km圏内に利用が限られる

FTTH

FTTH

FTTHは、電話局から利用者の施設まで光ファイバで結び、最大で10Mbps〜1Gbpsの高速デジタル通信を可能にするサービス。光ファイバ回線の引き込み工事が必要

CATV(ケーブルテレビ)

CATV(ケーブルテレビ)

映像を送るためのケーブル回線上の使われていない帯域をりようしてデータ通信するサービス。ケーブルテレビの会社にもよるが数十Mbps〜100Mbps程度の高速通信が可能

ATM(Asynchronous Transfer Mode)

ATM(Asynchronous Transfer Mode)

セルと呼ばれる固定長のフレームを転送する通信方式。「非同期転送モード」と呼ばれる。もともとは、音声電話、データ通信、動画像などのさまざまな情報を一つのネットワークで扱えるように開発されたWAN向けの通信技術。光ファイバケーブルなどの高速データを有効に活用するために用いられる

モバイル通信

モバイル通信

携帯電話やPDA、ノートパソコンなどのモバイル端末から、データ通信機能を使ってデータ通信を行うサービスを総称して「モバイル通信」と呼ぶ。無線によって通信を行うため、電波の届く範囲内に限り、どんな場所にいても通信を利用することが可能。ただし建造物の中などでは電波が阻害されて通信できない場合もある

パケット通信

パケット通信

送受信するデータをある一定の大きさに小さく分割して通信する方式。データを小さく分割することにより、複数の人が一つの回線を共有可能。回線切断のトラブルも多い

IP電話

IP電話

インターネットで利用される「IP(Internet Protocol)」を利用して提供される電話サービス。音声をデジタルデータに変換し、パケットを分割した上で、IPネットワーク上で通信相手まで送信することによって音声通話を行う

ブロードバンド

ブロードバンド

ADSLやFTTHなどの高速・大容量通信が可能なサービスのこと。その逆で、アナログ回線(電話回線)による低速な通信サービスのことを「ナローバンド」という

課金方式

通信サービスを利用するには、ISPに一定の料金を支払う。利用料金の徴収には大きく分けて「従量制」と「定額制」がある

| 課金方式 | 料金体系 |

|---|---|

| 定額制 | 「月額1,000円」などのように、使用時間の長さにかかわらず常に、一定の利用料金が課金される |

| 従量制 | 「3分10円」などのように、利用時間に応じて課金される |

| 半従量制 | 基本料金に一定時間分の利用料金を含み、超過した部分について従量制で追加料金が課金される |

| キャップ制 | 「1時間まで3分10円、それ以上はいくら利用しても月額1,000円」などのように利用の上限が決まっている |

伝送時間・通信料金の計算

伝送時間・通信料金の計算

伝送時間:データを伝送する際に必要な時間のこと

| 伝送時間を求める計算式 伝送するデータ ÷ (回線の伝送速度×伝送効率) |

伝送速度

伝送速度

一定時間内に転送できるデータ量のこと。1秒間に送ることができるデータ量を示す。「bps(bits per second)」や「ビット/秒」という単位が使われる

伝送効率

伝送効率

全伝送データのうち実際のデータが占める割合のこと。制御の符号などが入るため、通常は60%〜80%になる