�v���W�F�N�g�}�l�W�����g

�v���W�F�N�g�}�l�W�����g

�v���W�F�N�g�}�l�W�����g

�@

����̖ڕW�B���̂��߂̊����i�v���W�F�N�g�j�����邽�߂ɁA������킸������\�ɂ��邽�߂̐l�����W�߁A�����ԓ��Ɍ��ʂ��o���K�v������B���̂悤�ȑg�D���A��ʓI�Ɂu�v���W�F�N�g�`�[���v�ƌĂ�A���̃��[�_�[�ƂȂ�ׂ��l�ނ��u�v���W�F�N�g�}�l�[�W���v�ƌĂ��B�v���W�F�N�g�}�l�[�W���́A�v���W�F�N�g�`�[���́u�v���W�F�N�g�����o�v���Ǘ����A�������邱�Ƃŋ@�\�I�Ȋ������x������B�v���W�F�N�g�𐬌��ɓ����ɂ́A�u�v���W�F�N�g�}�l�W�����g�v�ɂ���Ă�������Ǘ����Ă����K�v������

�v���W�F�N�g

| �E�ړI��ڕW�̒B���Ɍ�������A�̊����ł��� �E�u�n�܂�v�Ɓu�I���v�̂�������t���̊����ł��� �E���m�ȖړI��ڕW�������� �E�v���W�F�N�g�̂��߂̑g�D��Ґ����� �E���܂��܂ȕ��삩����m����L�x�Ȍo�������l���W�܂� �E�J��Ԃ��̂Ȃ������I�ȋƖ����s�� �E���߂�ꂽ�o�c�������g���Ċ������� �E�ړI�̒B����͉��U���� |

�v���W�F�N�g�}�l�W�����g

�v���W�F�N�g�̗����グ���犮���܂ł̊e�H�����X���[�Y�ɐ��s���邽�߂̊Ǘ���@�̂���

�}�C���X�g�[��

�}�C���X�g�[��

�v���W�F�N�g�Ǘ��Ŏg�p�����p��B�v���W�F�N�g���̍�Ƃɂ������v�Ȑߖ�(���Ƃ��A�����e�X�g����ڋq���r���[���Ȃ�)�̂���

�v���W�F�N�g�̗����グ�E�v��

�v���W�F�N�g�}�l�[�W���𒆐S�ɁA�v���W�F�N�g�𗧂��グ��B�v���W�F�N�g���ǂ̂悤�ɐi�߂邩���v���W�F�N�g�����o��Ƌ��ɁA�v���W�F�N�g�̏d�v������̐��A��Ƃ̐i�s��i�����X�P�W���[���ɂ܂Ƃ߁A���������s�Ɉڂ����߂́u�v���W�F�N�g�v�揑�v���쐬����

�v���W�F�N�g����

�v���W�F�N�g����

�v���W�F�N�g�̔w�i�ƖړI�A���e�ȂǁA���ꂩ����{����v���W�F�N�g�̒�`�L���������̂��Ƃ��w���B��ʓI�ɁA���́u�v���W�F�N�g���́v�ɂ͏�L�̍��ڂ̑��ɁA�v���W�F�N�g�̐��ʂ��������̂ƃv���W�F�N�g�̊��ԁA���p�\�ȗ\�Z��v���W�F�N�g�̃����o�[�Ƒg�D�\���A�܂��A�v���W�F�N�g�����{���Ă�����ł̃��[���Ȃǂ����荞�܂��

�v���W�F�N�g�̎��s�E�c��

�v���W�F�N�g�v�揑���쐬������A�v���W�F�N�g�����s����B�v���W�F�N�g�}�l�[�W���́A�v���W�F�N�g�����o�ƃN���C�A���g�Ԃ̒������s���A�v���W�F�N�g�̐i����R�X�g�A�i���Ȃǂ���ɔc������K�v������

�X�e�[�N�z���_

�X�e�[�N�z���_

�v���W�F�N�g�}�l�W�����g�ł����u�X�e�[�N�z���_�v�Ƃ́A�v���W�F�N�g�̐��ۂɂ���Ă��܂��܂ȉe���◘�Q����l�̂��ƁB�v���W�F�N�g�ɂ������X�e�[�N�z���_�Ƃ́A�v���W�F�N�g�̃N���C�A���g�A�v���W�F�N�g�}�l�[�W���A�v���W�F�N�g�����o�A���p�҂Ȃǂ̂��ƂŁA�e�X�e�[�N�z���_���}�l�W�����g���邱�Ƃ��d�v

�v���W�F�N�g�̏I���E�]��

�v���W�F�N�g���ڕW��B�����A�N���C�A���g�ɏ��F���ꂽ��A�v���W�F�N�g���I�����A�v���W�F�N�g�`�[�������U����B�v���W�F�N�g���s���ɂ�����A���ۂɊ|�������R�X�g��i���A�ŏI�I�ɃN���C�A���g�ɔ[�߂����ʕ��ȂǁA�v���W�F�N�g�Ɋւ�邷�ׂĂ̏����u�v���W�F�N�g�������v�Ƃ��Ă܂Ƃ߂�B�v���W�F�N�g�������ɂ͑S�̕]���Ƃ��āA�v��Ǝ��ۂ̍�Ƃ̊Ԃɂ���������A��Ə㔭�����₷�������~�X�Ƃ��������X�N�₻�̑Ώ��@���L�ڂ���B�����́A����ȍ~�̃v���W�F�N�g�ɖ𗧂Ă邱�Ƃ��ł����ȏ��ƂȂ�

�v���W�F�N�g�}�l�W�����g�̒m���G���A

�@

�v���W�F�N�g�}�l�[�W�����v���W�F�N�g���I�ɐ��s���邽�߂̃K�C�h���C���Ƃ���PMBOK������BPMBOK�́A�v���W�F�N�g�}�l�W�����g�ɕK�v�Ȓm����̌n���������̂ŁA�v���W�F�N�g�}�l�W�����g�́u�f�t�@�N�g�X�^���_�[�h�v�␢�E�W���Ƃ�������

| �X�R�[�v | ���ʕ��ƍ�Ɣ͈͂m�ɂ��A�K�v�ȍ�Ƃ�o�� |

|---|---|

| ���� | ��ƍH���₷���[�W���[�������A�v���W�F�N�g�����ԓ��Ɋ��������� |

| �R�X�g | �v���W�F�N�g��\�Z���Ŋ��������� |

| �i�� | �i���ڕW���߁A�i���������s�� |

| �l�I���� | �v���W�F�N�g�����o�B���A�琬���� |

| �R�~���j�P�[�V���� | �v���W�F�N�g�����o���m��`�[���Ԃ́A�ӎv�a�ʂ���Ȃǂ�}�� |

| ���X�N | ���X�N��z�肵�A�����@��Ώ����@�����肷�� |

| ���B | �K�v�Ȏ�����I�肵�A������_����s�� |

| ���� | ���̒m���G���A�����A�v���W�F�N�g�S�̂��Ǘ����� |

PMBOK�̓����́A�����̒m���G���A�̑S�̓I�ȃo�����X����邱�ƂŁA���ʕ����Ɣ͈͂��啝�ɕύX����Ă��A�_��ɑΉ��ł���

PMBOK�i�҂�ڂ����AProject Management Body of Knowledge�j

PMBOK�i�҂�ڂ����AProject Management Body of Knowledge�j

�v���W�F�N�g�}�l�W�����g�������A�v���W�F�N�g�}�l�W�����g�̒m���̌n�B42�̃v���Z�X���A�命���̃v���W�F�N�g�ɓT�^�I�ȁA5�̊�{�I�ȃv���Z�X�O���[�v�ƁA9�̃i���b�W�G���A�i�m���̈�A����j�ɕ��ނ���B5�̃v���Z�X�O���[�v�͈ȉ��ł���

1.�v���W�F�N�g�̗����グ�i�C�j�V�����C�Y�j

2.�v���W�F�N�g�̌v��i�v�����j���O�j

3.�v���W�F�N�g�̎��s�i�G�O�[�L���[�e�B���O�j

4.�v���W�F�N�g�̃R���g���[���i�R���g���[���ƃ��j�^�����O�j

5.�v���W�F�N�g�̏I���i�N���[�W���O�j

�X�R�[�v

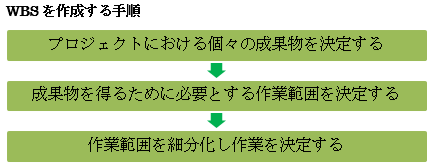

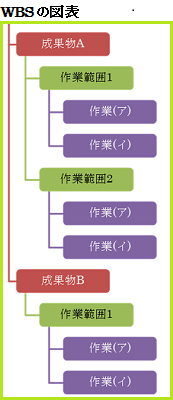

�v���W�F�N�g�̍ŏI�I�Ȑ��ʕ��ƍ�Ɣ͈͂��`����B�X�R�[�v�̒�`�ɂ́uWBS�v���p������

WBS�i��ƕ����\���}�j

WBS�i��ƕ����\���}�j

�v���W�F�N�g�}�l�W�����g�ŗ��p�����v���@�̈��ŁA�v���W�F�N�g�ɂ������Ƃ��ׂ����P�ʂɕ������A�K�w�\���ȂǂŊǗ������@�̂���

OBS�iOrganization Breakdown Structure�j

OBS�iOrganization Breakdown Structure�j

WBS�ƃ��[�N�p�b�P�[�W����쐬���ꂽ�v���W�F�N�g���s�̂��߂̑g�D�W�}

CBS�iCost Breakdown Structure�j

CBS�iCost Breakdown Structure�j

�v���W�F�N�g�}�l�W�����g�̌v�旧�ĂɎg����c�[����1�ŁA�v���W�F�N�g��p���ڍׂɋ敪���ĊK�w�\���ŕ\�������R�X�g�\���}�̂���

����

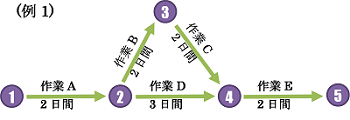

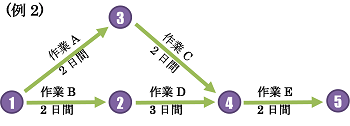

WBS���狁�߂����Ɠ��e����A�K�v�ƂȂ�������Z�o����B�����Ɋ�Â��A�[���ɍ��킹�č�ƃX�P�W���[��������B�X�P�W���[���v��ɂ́u�A���[�_�C�A�O�����v�u�K���g�`���[�g�v�uPERT�}�v�Ȃǂ��p������

�A���[�_�C�A�O�������g�p����Ɓu�N���e�B�J���p�X�v�����߂邱�Ƃ��ł���

�@���D�̃N���e�B�J���p�X��

�@

�@

�@���A�{���B�{���C�{���E

�@��2���ԁ{2���ԁ{2���ԁ{2����

�@��8����

�@

�@

�@

�@���B�{���D�{���E

�@��2���ԁ{3���ԁ{2����

�@��7����

�N���e�B�J���p�X

�N���e�B�J���p�X

�v���W�F�N�g�ŁA�J�n����I���܂ł̏��v���Ԃ����肷���A�̍H���̑g�����������o�c�p��B���E�H���A�ՊE�H���A�Œ��o�H�ȂǂƖ��B�O�H�����I���Ȃ��Ǝ��̍H���ɐi�߂Ȃ��P�[�X�ł́A�v���W�F�N�g�S�̂̏��v���Ԃ́A���������]���W�ɂ����A�̍H���Ō��܂�B���̈�A�̍H���̂Ȃ��ŁA�����Ƃ��������Ԃ�v����H���̑g�������N���e�B�J���p�X�ƂȂ�B�v���W�F�N�g���i�ɂ������ẮA�N���e�B�J���p�X�������ɒZ�����R�X�g�����k���邩�Ƃ����ϓ_�ŊǗ����Ȃ����

�R�X�g

WBS���狁�߂����Ɠ��e����\�Z�����ς�B�\�Z�̌��ς�ɂ́uEVMS�iEarned Value Management System�j�v���g�p����B�č��K�i����W���K�i�Ƃ����v���W�F�N�g�i���Ǘ���@�B�\��H�����p�Ƃ��ĎZ�o���A�R�X�g�v�揑���쐬�A���{�ɔ�₳�ꂽ�R�X�g��v��ɑ���B���x�Ȃǂ��������Ȃ���A�X�P�W���[����\�Z������

EVMS

EVMS

�v���W�F�N�g�}�l�W�����g�ɂ����Đi���̔c���E�Ǘ����s����@�̈�B��Ƃ̓��B�x�����K�Ȃǂ̉��l�Ɋ��Z����EV(Earned Value�F�o����)�Ƃ����T�O�Ŕc������

EVM�ł́A�܂�WBS�Ȃǂ�p���ăv���W�F�N�g�S�̂��ׂ����H���ɕ������A�e�H���ɂ�����\�Z�R�X�g�����ς����āA������X�P�W���[���ɉ����ĐώZ�����v��l(PV�FPlanned Value)��p�ӂ���B�v���W�F�N�g�J�n��A���鎞�_�܂łɊ��������H���̗\�Z�R�X�g�̍��v���o����(EV�FEarned Value)�ŁA����Ƃ��̎��_��PV�Ƃ̍����v��Ǝ��ۂ̃X�P�W���[���̍��ق�\���B�܂��A���̎��_�܂łɓ����������R�X�g�̐ώZ�l(AC�FActual Cost)���Z�o���A�����PV�Ƃ̍����v��Ǝ��ۂ̃R�X�g�̍��ق�\���B EVM�ł͌��݂̃R�X�g�E�X�P�W���[�����ʂ̐i����I�Ȏړx�Ŕc�����邱�Ƃ��ł��A�܂��A���鎞�_�ł̌v��Ƃ̃Y���̑傫������A�����܂ł̑����ԁE���R�X�g��\�����邱�Ƃ��ł���

�@AC�F���R�X�g

�@�@�@���݊������Ă���

�@�@�@��Ƃ̃R�X�g

�@PV�F�o�����\�Z�l

�@�@�@�v���̏o����

�@EV�F�A�[���h�o�����[

�@�@�@���ۂɊ������Ă�

�@�@�@����ђl

�@BAC�F���������\�Z

�@�@�v���W�F�N�g������

�@�@�@����܂łɕK�v��

�@�@�@�Ȃ鑍�\�Z

�H��

�H��

�V�X�e���J���ȂǂŕK�v�Ƃ����Ɨʂ̂��ƁB��ʓI�Ɂu�l���v�Ƃ����P�ʂŕ\�����

�l��

�l��

�H���̒P�ʂ̂��ƁB1�l��1�����ōs����Ƃ�1�l���Ƃ���

�i��

WBS���狁�߂��鐬�ʕ��̕i���ڕW��ݒ肷��B�uQC�iQuality Control�j�v�Ȃǂ�p���ĕi���Ǘ����s���Ȃ���u�i���}�l�W�����g�v�揑�v���쐬����

�l�I����

WBS���狁�߂��鐬�ʕ��ƍ�Ɣ͈́A���Ԃ�R�X�g�A�i������ɁA�������������邽�߂̐l�ށi�v���W�F�N�g�����o�j�B����B���ۂ̗v�����W�߂�u�v���W�F�N�g�`�[���Ґ��v�̂ق��A�v���W�F�N�g����OJT�iOn-the-Job Training�j���s���A�v���琬���s���u�v���W�F�N�g�`�[���̈琬�v�Ȃǂ��s��

| �E�v���W�F�N�g�ɎQ���\�Ȋ��� �E�\�͂���m���̗L�� �E�ߋ��̃v���W�F�N�g�o�� �E�v���W�F�N�g�ւ̊S�x �E�v���W�F�N�g�����o�̒��B�R�X�g |

�R�~���j�P�[�V����

�ڋq�ƃv���W�F�N�g�`�[���Ԃ�v���W�F�N�g�����o�ԁA���邢�́A�v���W�F�N�g�`�[�����������݂���P�[�X�ł̓`�[���Ԃ̏�L�ƈӎu�̑a�ʂ��Ǘ�����B����ɂ́u���[�����O���X�g�v��u�O���[�v�E�F�A�v�Ȃǂ����p����

���[�����O���X�g

���[�����O���X�g

�o�^����Ă��郁���o�[�S���œd�q���[���̂���肪���L�ł���V�X�e���̂���

���[�����O���X�g�ł́A1�̑�\�ƂȂ�d�q���[���A�h���X�ɁA�e�����o�[�̓d�q���[���A�h���X���o�^����Ă���A���̑�\�ƂȂ�A�h���X�ɓd�q���[���𑗐M����ƁA�o�^�����o�[�S���ɂ��̓d�q���[�����z�M�����悤�ɂȂ��Ă���

���X�g

WBS�ɂ�苁�߂��鐬�ʕ����Ɣ͈͂ɂ���āA�v���W�F�g�ɂ����郊�X�N��z�肷��B���X�N�����������ꍇ�ɔ����āA�Ώ����@�܂��͉����@�����߂Ă���

���B

WBS�ɂ�苁�߂��鐬�ʕ��ƍ�Ɣ͈͂Ɋ�Â��A�K�v�Ȏ����̒��B���s���B�K�v�Ȏ����Ƃ͋@�킾���łȂ��A�Z�p�͂�T�[�r�X�Ƃ������v���W�F�N�g�`�[���O���̐l�ނ��܂ށB���{�̋��͊�Ƃ���K�v�Ȑl�ނB���邾���łȂ��A�C�O�̋Z�p�҂���{�ɏ����A�����Ń\�t�g�E�F�A�J�����s���u�I���T�C�g�J���v��A�\�t�g�E�F�A�J����^�p�Ǘ��Ȃǂ��C�O�̋��͊�Ƃ���{��Ƃ̌��n�@�l�ɊO������u�I�t�V���A�J���v�Ȃǂ�����

����

�v���W�F�N�g�S�̂̊Ǘ����s���B���ׂĂ̍�ƃG���A���܂Ƃ߁A�S�̂̒������s���v���W�F�N�g�̕��j��v��𗧂Ă�B�X�P�W���[���̒x��A����ɔ����[���̉����A����ɂ̓R�X�g�̒����ȂǁA�_��ȑΉ��͂����߂���