経営戦略(1)

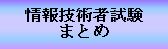

経営戦略マネジメント

経営戦略手法

企業を取り巻くあらゆる変化に対応し、他社より優位に立って企業が成長するために、長期的な視点で示す構想のこと

経営情報分析手法

経営戦略を決定するには、企業の実力を把握し、現在おかれている立場や状況を分析する

SWOT分析

強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を分析し、評価すること

マーケティング計画や危機管理方針などを決定するときにも活用され、経営戦略を分析する際の代表的な分析手法

強み・弱み:企業の内部環境分析(人材、営業力、商品力、販売力、技術力、ブランド、

競争力、財務体質などが含まれる)

機会・脅威:企業を取り巻く外部環境分析(政治、経済、社会情勢法律、市場性、

価格の変化、顧客動向、競合他社などが含まれる)

| 機会 | 脅威 | |

|---|---|---|

| 強み | 自社の強みを生かした社会的な機会は何か | 社会的な脅威を、自社の強みによって克服できるか |

| 弱み | 自社の弱みによって失いそうな社会的な機会は何か | 自社の弱みによって顕著化の危険がある社会的な脅威は何か |

プロダクトライフサイクル(PLC)

製品が発売開始されて市場に出現してから、発売終了となり市場から消失するまでのサイクルのこと

導入期

導入期

製品を市場に投入する時期。製品の認知度UPのための告知活動、販売促進活動を行うため、利益はほとんどない

成長期

成長期

導入期の投資により、製品の認知度が上がり売上のピークを迎える。競合製品が増加、消費者からの要望も増える。他社製品との差別化や製品のバージョンアップを検討する時期

成熟期

成熟期

製品が市場にあふれ、消費者の需要が鈍化。売上、利益ともに伸長しない。戦略の変更を検討する時期

・販売シェアの高い製品:シェア維持のための戦略(製品原価の低下に伴う値下げ)

などを検討

・販売シェアの低い製品:ニッチ戦略(隙間市場での収益性の確保)などを検討

衰退期

衰退期

消費者の需要が価格によって左右され始め、値引き競争が激化する。売上、利益ともに下降傾向。異所からの撤退を含め今後の進退を検討する時期。コストを掛けずに市場を維持していくか、現製品の価値を維持しながら後続製品に切り替えるために再投資を行うかなどを検討

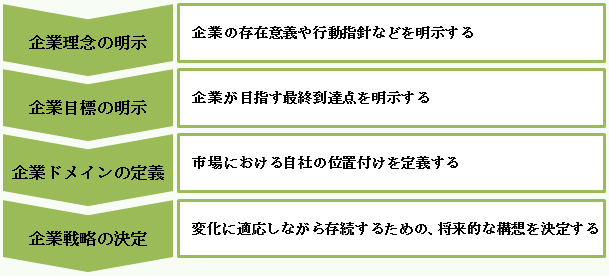

プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)

企業が扱う事業や製品を、市場独占率と市場成長率を軸とるグラフにプロットし、「花形」「金のなる木」「問題児」「負け犬」に分類する経営分析の手法。 4つの分類に経営資源を配分することで、効果的・効率的で最適な事業や製品の組み合わせを分析

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| 花形 | 黒字だが、投資が必要。市場を維持するには資金がかかるが、収益率が高く、成長・成熟 |

| 金のなる木 | 少ない投資で黒字を生み出す。市場独占率が大きいので投資がかからず、収益率が良い。過剰な投資は抑える |

| 問題児 | 赤字だが追加投資をすることで将来的には成長が見込まれる。成長率(大)で市場(小)なので投資が多い |

| 負け犬 | 将来性が低く、基本的に撤退すべき。投資の流出・資金の流入どちらも(低)。投資以上の収益が見込めなければ撤退や縮小を行うべき |

競争地位別戦略

競争地位別戦略

業界内の企業の地位に着目し、どの地位に分類されるかによって最適な戦略をとること

- リーダ:市場シェアが最大である企業

- チャレンジャ:シェアの増大を図り、トップシェアの獲得を目的とする企業

- フォロワ:シェアを維持しつつ、新たな顧客の創出を目標とする企業

- ニッチャ:競合他社の参入していない隙間市場でのシェア獲得を目標としている企業

経営戦略に関する用語

競争優位

競合他社と比較して優位であるかという位置付けのこと

デザイン、品質、生産方式、ブランドなどを組み合わせた複数の要因によって、競争優位となる経営戦略を策定する必要がある

コアコンピタンス

コアコンピタンス

他社が真似できない核(コア)となる技術や資本力などの能力(コンピタンス)のこと。自社にとっては強みであり、他社とは差別化した経営資源となる

顧客満足度 (CS)

製品やサービスを利用した顧客が、利用してよかったと思う満足度のこと

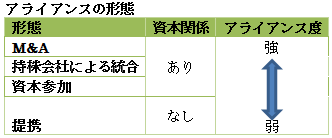

アライアンス

企業間での連携・提携のこと

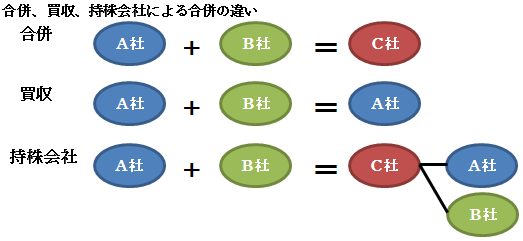

M&A(合併・買収)

M&A(合併・買収)

自社にない技術やノウハウを獲得することにより、新規事業の展開を短期間で実現可能。投資リスクを抑えたり、無駄な競争を省いたりできることがメリット

持株会社による統合

持株会社による統合

常にグループ全体の利益を念頭においた経営戦略が可能になり、意思決定のスピード化を図れることがメリット

持株会社:他の株式会社の株式を大量に保有し、支配することを目的とした会社

資本参加

資本参加

相手先企業との連携を深めるために、企業の株式を取得し、その株主となること。資本的には協力関係になりますが、経営に関する決定権は持っていない

提携

提携

企業間で協力して事業活動をすること

TOB

TOB

M&Aの手段のひとつ。買い付け期間・価格などを公開して、不特定多数の株主から株式市場外で株式を買い集めること。株式公開買い付け

OEM

OEM

相手先企業のブランドで販売される製品を製造すること

ファブレス

ファブレス

自社工場を持たずに、外部に製造を委託している企業のこと。自社で製品企画や研究開発などを行っている

アウトソーシング

アウトソーシング

自社が必要とする経営資源を外部企業から調圧する形態のこと

フランチャイズチェーン

フランチャイズチェーン

本部が店舗の営業権や商標、営業のノウハウなどを提供し、加盟店からロイヤルティ(対価)を徴収する小売形態のこと

経営執行機関

日本の株式会社の最高意思決定機関は「株主総会」、経営執行担当者は「代表取締役」

CEO (Chief Executives Officer)

CEO (Chief Executives Officer)

最高経営責任者。会社の代表として経営責任を負う立場にある

COO (Chief Operating Officer)

COO (Chief Operating Officer)

最高執行責任者。CEOのもとで業務運営の責任を負う立場にある

CIO (Chief Information Officer)

CIO (Chief Information Officer)

最高情報責任者。情報関係の最高責任を負う立場にある

CFO (Chief Financial Officer)

CFO (Chief Financial Officer)

最高財務責任者。資金調達や財政など財務の管理責任を負う立場にある

CCO (Chief Compliance Officer)

CCO (Chief Compliance Officer)

最高遵法責任者。法制度や企業倫理などの遵守時間する管理責任を負う立場にある

オフィスツールの利用

市販のオフィスツールを利用して経営戦略に役立てることができる

データベースに蓄積されたデータを経営戦略などに活用するため、データウェアハウスやデータマートといったシステムも利用されている

ワープロソフト

ワープロソフト

表計算ソフト

表計算ソフト

プレゼンテーションソフト

プレゼンテーションソフト

データベースソフト

データベースソフト

データウェアハウス

データウェアハウス

通常の業務で利用しているデータベースから大量のデータを整理し、取り出して蓄積したデータのこと

データマート

データマート

データウェアハウスから、特定の目的のために取り出されたデータのこと

データマイニングス

データマイニングス

データウェアハウスに蓄積された大量のデータを分析して、新しい情報を得ること

マーケティング

顧客のニーズを的確に反映した商品を製造し、販売するしくみを作るための活動のこと

市場調査 (マーケティングリサーチ)

企業がカーけてぃんぐ活動を効果的に進めるために、市場に関するさまざまな情報を収集すること。インターネットを利用した調査、消費者を集めて議論させる調査、郵便でアンケートを配布し回収する調査など

マーケティングミックス

マーケティングミックス

市場におけるマーケティングの目的を達成するために用いるマーケティングツールの組合せのこと

販売側の視点から考える「4つのP」、顧客側の視点から考える「4つのC」がある

| 4つのP | 検討する内容 | 4つのC |

|---|---|---|

| Product (製品) | 品質やラインナップ、デザイン | Customer Value (顧客にとっての価値) |

| Price (価格) | 定価や割引率など | Cost (価格) |

| Place (流通) | 店舗立地条件や販売経路、輸送など | Convenience (利便性) |

| Promotion (プロモーション) | 宣伝や広告、マーケティングなど | Communication (伝達) |

販売計画・製品計画・仕入計画

市場調査の分析結果と、需要と共有の予測に基づいて戦略的に活動する

販売計画

4W2Hを基準にする

| What | 販売する商品、サービスを具体的に決める |

|---|---|

| How Much | 販売量を想定して価格を決める |

| Where | どの地域をターゲットにするかを決める |

| Whom | どのような顧客に販売できるかを想定する |

| How | どのような販売方法にするかを決める |

| Who | 誰が販売するかを決める |

製品計画

消費者のニーズを的確の捉え、収益が確保できる製品やサービスを市場に提供する計画のこと

仕入計画

販売計画達成のために、何を、どこから、どのような条件で仕入れるか計画すること

在庫をできるだけ効率よく回転させ、資金負担を少なくし、在庫の陳腐化や劣化を防止するように計画することが重要

販売促進

告やキャンペーンなどを利用し、消費者の購買意欲や販売業者の販売意欲を促す取り組みのこと

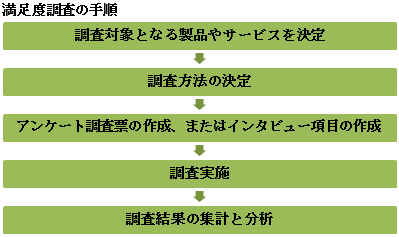

顧客満足度調査

自社の製品やサービスによってどのくらい顧客が満足しているかを定量的に調べること

| 調査方法 | 特徴 |

|---|---|

| アンケート調査 | 多くの回答が集まることが期待でき、市場全体の動向やニーズなどを分析できる |

| インタービュー・座談会 | 具体的で率直な回答を得ることが期待でき、個人の感じる価値観やニーズを分析できる |

ワントゥワンマーケティング

ワントゥワンマーケティング

市場という集団を対象とするのではなく、個々の顧客のニーズに個別に対応する考え方のこと

ターゲットマーケティング

ターゲットマーケティング

特定の狭い顧客層に対象を絞って戦略的にマーケティング活動を行う考え方のこと

顧客ロイヤルティ

顧客ロイヤルティ

商品やサービスに対する顧客の信頼度や愛着度のこと

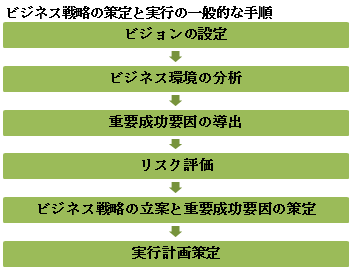

ビジネス戦略と策定手順

ビジネス戦略

各事業における目標を達成するために、経営戦略やマーケティング戦略を業務レベルで具体化した戦略

ビジネス戦略と目標・評価

ビジネス戦略の策定および実現にあたっては、正確な評価を行うことも重要

BSC (バランススコアカード)

企業の目標と戦略を明確にすることで、数値上で表される業績だけでなく、様々な視点から経営を評価し、バランスのとれた業績の評価を行う手法。ビジネス戦略の立案、実行、管理手法として利用される

具体的なBSCの導入には「戦略マップ」と「スコアカード」を作成する

戦略マップ

戦略マップ

コミュニケーションツール戦略を可視化することで、現場への戦略の浸透をスムーズにする

スコアカード

スコアカード

戦略の実行を管理し、確実にPDCAを行えるようにする

| 視点 | 内容 |

|---|---|

| 財務 | 株主や従業員などの利害関係者の期待にこたえるため、企業業績として財務的に成功するためにどのように行動すべきかの指標を設定する |

| 顧客 | 企業のビジョン達成のために、顧客に対してどのように行動すべきかの指標を設定する |

| 業務プロセス | 財務的目標の達成や顧客満足度を向上させるために、優れた業務プロセスを構築するための指標を設定する |

| 学習と成長 | 企業のビジョンを達成するために組織や個人として、どのように変化(改善)し能力向上を図るかの指標を設定する |

CSF (重要成功要因)

経営目標を達成するための重要な成功要因のこと。マネジメントシステムにおいてCSFは、戦略/戦術レベル、全社/部門/個人と段階・レベルを追って策定され、 最終的にはより具体的・定量的なKGI(重要目標達成指標)、KPI(重要業績評価指標)にまで落とし込まれる

CSF分析

CSF分析

CSFとは重要成功要因(Critical Success Factor)で、「競争優位を確立するためには、何が出来れば良いか」を明確にしたもの

KGI(重要目標達成指標)

KGI(重要目標達成指標)

何を持って成果とするかを定量的に定めたもの。

業務プロセスにおける目標(ゴール)と、それが達成されたか否かを評価するための評価基準である。

その中間的数値指標としてKPI(重要業績評価指標)と対で利用されることが多い

KPI(重要業績評価指標)

KPI(重要業績評価指標)

KGI達成に向かってプロセスが適切に実施されているかどうかを中間的に計測する

バリューエンジニアリング(VE)

価値分析の1つ。製品やサービスの「価値」を、それに対して利用者が求める機能とコストの関係で分析した後、機能向上やコスト削減などによって「価値」を高める手法

経営管理システム

効率的な経営管理を実現するためには、経営管理に見合ったシステムを作る必要がある

SFA(営業支援システム)

パソコンやインターネットなどの情報通信技術を駆使して企業の営業部門を効率化すること。また、そのための情報システムのこと。顧客との商談履歴を管理、個客情報や営業テクニックを共有化して営業活動の効率化、標準化を図る

CRM(顧客関係管理)

情報システムを応用して企業が顧客と長期的な関係を築く手法のこと。詳細な顧客データベースを元に、商品の売買から保守サービス、問い合わせやクレームへの対応など、個々の顧客とのすべてのやり取りを一貫して管理することにより実現する。顧客のニーズにきめ細かく対応することで、顧客の利便性と満足度を高め、顧客を常連客として囲い込んで収益率の極大化をはかることを目的としている。一般的にはCTIシステムや電子商取引などを利用

CTI

CTI

電話やFAXとコンピュータを連携させた利用技術のこと電話やFAXに対して自動応答をしたり、発信者に応じて適切な着信者に振り分けたりする

SCM(供給連鎖管理)

主に製造業や流通業において、原材料や部品の調達から製造、流通、販売という、生産から最終需要(消費)にいたる商品供給の流れを「供給の鎖」(サプライチェーン)ととらえ、それに参加する部門・企業の間で情報を相互に共有・管理することで、ビジネスプロセスの全体最適を目指す戦略的な経営手法、もしくはそのための情報システムをいう

バリューチェーンマネジメント(価値連鎖管理)

消費者のニーズに応えることを目的とした、流通全体の最適化を図る手法のこと。調達→開発→製造→販売→サービスなどの流れの中で、それぞれの業務担当者が一体となって付加価値を提供する。業務を機能ごとに分類し、どの分野で付加価値が生み出されているか、競合他社と比較してどの部分に強み・弱みがあるかを分析、ビジネス戦略の有効性や改善の方向を探っていく