コンピュータシステム(1)

コンピュータ構成要素

プロセッサ

コンピュータの頭脳にあたるところ。「中央演算装置」「CPU」ともいう

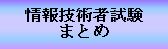

コンピュータの構成

| 装 置 | 働 き | 主な装置 |

|---|---|---|

| 制限装置 | プログラムを解釈し、各装置を管理・制御する | CPU |

| 演算装置 | プログラムの命令に従って処理・計算をする | |

| 記憶装置 | プログラムやデータを記憶する 「メインメモリ(主記憶装置)」「補助記憶装置」に分けられる | メインメモリ:メモリ 補助記憶装置:HD、FD、MO、CD、USBメモリなど |

| 入力装置 | メインメモリにデータを入力する | キーボード、マウスなど |

| 出力装置 | メインメモリのデータを出力(表示・印刷)する | ディスプレイ、プリンタなど |

CPUの基本的なしくみ

初期のコンピュータのCPUは、複数のチップから構成されていたが、現在は1つのチップに集積されている。1つのチップで構成されているCPUをマイクロプロセッサと呼ぶ

CPU

各装置に命令を出す「制御」と、プログラムの実行や計算を行う「演算」の機能が組み込まれている

CPUの処理能力

CPUの処理能力

一度に処理できるデータ量によって「16ビットCPU」「32ビットCPU」「64ビットCPU」などがある

CPUの種類

CPUの種類

| ブランド名 | 開発元 | 説 明 |

|---|---|---|

| Pentium | Intel社 | x86系の後継にあたる。Pentium→Pentium Pro→PentiumⅡ→PentiumⅢ→Pemtium4→Pentium Dの順番にリリース |

| Celeron | 低価格パソコン向けのCPU Pentiumシリーズのようにブランド名がバージョンアップしていないが中身は世代ごとに改良されている | |

| Core | デジタルビデオ編集やマルチメディア、ゲームなどの処理に適した省電力で高速処理が可能 | |

| Athlon | AMD社 | サーバ用のAthlon MP、一般パソコン用のAthlon、Athlon XP、ノートパソコン用のMobile Athlon、Mobile Athlon 4などがある |

| Duron | 低価格パソコン向けのCPU Intel社のCeleronに対抗する製品 | |

| PowerPC | Motorola社、IBM社、Apple社(共同開発) | PowerPC601、603、604、740、750、G4、G5などがある Apple社のパソコンに搭載されている |

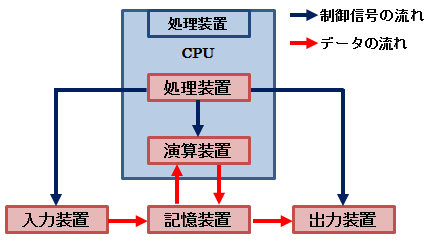

クロック周波数

- 1秒間に送られる信号の回数のこと

- 同じビット数のCPUでもクロック周波数によって処理能力が異なる

- 「CPUの名称」+「MHz」or「GHz」で表現

(例:2.93GHzのCPU ⇒ 1秒間に2.93億回の動作)

| 1秒間に実行できる命令数を求める計算式 CPUのクロック周波数 ÷1命令を実行するのに必要なクロック数 |

バス幅

コンピュータ内部でのデータ伝送経路であるバスにおいて、一度の伝送で同時に送れるデータ量のこと

バス幅は、主にデータ伝送を行う信号線の本数によって左右される。バス幅が広くなればなるほど、一度にバスが伝送できるデータ量も大きくなる。バス幅を表す単位には主にビット(bit)が用いられる

内部バス

内部バス

CPU内部のデータのやり取りを使用する伝送経路のこと。たとえば32ビットCPUの場合、ワンクロックごとにCPU内部で32ビットのデータがやり取りされる

内部バスのクロック周波数を「コアクロック周波数」という

外部バス (FSBバス)

外部バス (FSBバス)

CPUとメモリや周辺機器の間でのデータのやり取りに使用する伝送路のこと

外部バスのクロック周波数を「外部クロック周波数」or「FSBクロック周波数」という

入出力デバイス

入出力インタフェース

コンピュータと入出力装置や補助記憶装置などの周辺機器を繋ぎ、データのやり取りを行うのが「入出力インタフェース」。コンピュータと周辺機器の間でデータのやりとりを行う場合、データの扱い方としては「アナログ」と「デジタル」の2種類に分かれる

アナログ

アナログ

無段階に連続したデータであるため、常に値が変化する。伝送距離が長くなると減衰を生じ、雑音の影響を受けやすくなるという傾向が顕著

デジタル

デジタル

情報がそれぞれの値は離散的な量として決まっている。信号として伝送する場合、増幅が容易であるため、伝送距離が長くとも減衰や雑音の影響を受けにくい

シリアルインタフェース

1本の信号線で1ビットずつデータを伝送するインタフェース。信号線の数が少なく信号のズレが生じにくいため、長距離伝送に向いている

| 規格 | 特 徴 | |

|---|---|---|

| PS-232C | コンピュータ本体とモデムやマウスなど接続するインタフェース。PC/AT互換機などでは標準装備されている | |

| USB | キーボード、マウス、プリンタ、ディスプレイなど、さまざまな周辺機器を接続するインタフェース。USBハブを使い127台までの周辺機器を接続可能。コンピュータの電源を入れたまま脱着可能で、ケーブルを使って電力供給可能 | USB1.1 12Mビット/秒 USB2.0 最大480Mビット/秒 |

| IEEE1394 | デジタルビデオカメラやDVD-RAMなどを接続するインタフェース。63台まで周辺機器を接続可能。電源を入れたままの脱着や電力供給が可能。「FireWire」「i.Link」とも呼ばれる | 100Mビット/秒 200Mビット/秒 400Mビット/秒 |

パラレルインタフェース

複数本の信号線を用いて複数ビットのデータを同時に伝送するインタフェースのこと。信号線を束ねてデータを平行送信するため、信楽のズレが生じやすく長距離伝送には向かない

| 規 格 | 特 徴 |

|---|---|

| IEEE1284 | 主に、コンピュータ本体とプリンタを接続するためのインタフェース。プリンタ以外にもイメージスキャナやMO装置などを接続することもある |

| SCSI (スカジー) | 主に、コンピュータ本体と周辺機器を接続するためのインタフェース。主に外付けの周辺機器を接続するときに使用。デイジーチェーン方式(各機器間を直列的に接続する方式)で周辺機器を7台まで接続可能。規格によっては15台まで可能なものもある |

※SCSIで接続する場合は、デイジーチェーン方式で周辺機器を7台まで接続でき、ケーブルの終端には「ターミネータ」という抵抗を必ず取り付ける(SCSIボートにはターミネータが内蔵されている)。利用するときは、各SCSI機器に割り振るSCSI IDが重なると周辺機器が動作しない等の問題が起こるので、重複しないようにID番号を振ること

PCMCIA

PCMCIA

携帯型パソコンに接続するICカードの仕様を策定するため、1989年6月に設立された米国の業界団体。日本のJEIDAと協同で1995年に共通規格「PCカード」を策定した

PCカード

PCカード

ノートパソコン向けの拡張カードの統一規格。フラッシュメモリカードやハードディスク、SCSIカード、LANカード、モデムカードなどに利用される

ワイヤレス(無線)インタフェース

赤外線や無線伝送技術を利用して、データ転送を行うインタフェースのこと。転送距離は数十mと短く、室内など狭い範囲での転送向き

| 規 格 | 特 徴 |

|---|---|

| IrDA | 赤外線通信によるワイヤレスインターフェース。転送距離は一般的に2m以内。通信対象との間に物があると通信が阻害される |

| Bluetooth | 2.4GHzの周波数帯を利用している無線通信のインタフェース。10m以内と限定されているが、障害物があっても通信が可能。ノートパソコン、PDA、デジタルカメラといったモバイル機器に多く搭載されている |

デバイスドライバス

入出力インタフェースを通してパソコンに接続された周辺機器(デバイス)を、OSによって制御するために、「デバイスドライバ」と呼ばれるプログラムが利用される

従来は、割り込み処理やI/Oアドレス、リソースの割り当て、といった設定を行った上で、デバイスドライバをOSにインストールする必要があったが、Windows 95以降、「プラグアンドプレイ」の実装によって、複雑な前知識を必要とせずに周辺機器を利用できる

プラグアンドプレイ

プラグアンドプレイ

パソコンに周辺機器や拡張ボードなどを接続した際に、自動的に機器の検出と適切な設定を行うシステムのことである。Windows 95で初めて本格的に実装された。周辺機器もプラグアンドプレイに対応している必要がある