システム戦略(1)

システム戦略

情報システム戦略

経営戦略の実現を目的に、情報システムを構築するための戦略を「情報システム戦略」と呼ぶ

戦略の意義

情報システム戦略では、むやみにシステム化すればよいというものではなく、業務の現状を正しく把握して経営戦略の実現のために最適な情報システムを導入することが重要。正しい判断により最適な情報システム化が図れれば「業務の効率化」「業務支援」といったメリットが得られる

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 業務の効率化 | 伝票記入、在庫管理などの手作業で行っていた定型業務をシステム化すると、作業時間の短縮、計算ミスなどを防止できる |

| 意思決定の支援 | 必要なデータ検索・集計作業が効率化され、事業戦略・経営戦略などの意思決定を迅速・的確に行える |

| コストの削減 | 業務活動を自動化することで、生産性が向上、コスト削減につながる |

営業支援システム(SFA)

営業支援システム(SFA)

顧客情報や商談履歴の管理、営業ノウハウなどを集積し共有することで営業活動を効率化できる

戦略の目的

SWOT分析や経営環境の分析を行い、具体的な目標を設定する必要がある

ビジネスモデル

企業活動において、経済的利益をもたらす企業の組織機能の構造と運用メカニズムの仕組みを指す。競争優位に立つためには、ビジネスモデルの差別化を図ることが重要

ビジネスプロセスモデル

企業の製品などの生産から受発注、販売といった一連の流れをモデル化したもの。ビジネスモデルの実現をする上で、必要となるのがこのビジネスプロセスモデル

情報システムモデル

既存の業務間の連携をスムーズに行うためのもの。例えば、在庫管理システムと受注管理システムの間の情報の流れを円滑にすることが重要となる

業務プロセス

経営戦略の実現のため、業務のプロセスを分析して把握することが大切。その結果、問題点を発見し、業務改善のための問題解決を図る。それには改善対象の業務活動をモデリングすることが必要

モデリング

モデリング

業務活動を正しく把握することを目的とし、現状の業務活動を整理して、図や表などを使ってわかりやすく表現すること

代表的なモデリング手法

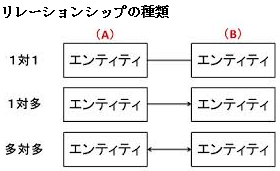

ERD (Entity-Relationship Diagram)

実体である「エンティティ(Entity)」と、関連を表す「リレーションシップ(Relationship)」を使い、データの関連を図で表現する手法。E-R図、実体関連図などとも呼ばれる

リレーションシップの表記

リレーションシップの表記

E-R図では関連をひし形で表現したり、「1対多」を「1対*」や「1対m」で表現したりする方法もある

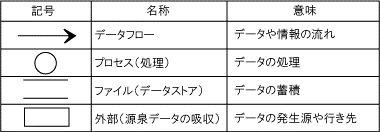

DFD (Data Flow Diagram)

「データフロー」「プロセス」「ファイル」「外部」の4つの要素を使い、業務やシステムをモデリングし業務の流れをデータの流れとして表現する手法のこと

DFDの表現例

DFDの表現例

UML(Unified Modeling Language)

開発や仕様の決定の段階で使用される図を標準化したモデリング用のビジュアル言語のこと。ユースケース図やクラス図などは代表的なUMLとして知られている

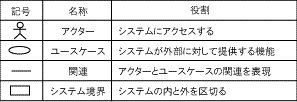

ユースケース図

ユースケース図

システムに対する要件を特定するために使用される。 システムには、どのようなアクター(利用者)が存在するのか、 それぞれのアクターはどういった操作(ユースケース)をするのかを記述できる。 一般的に、ユースケース図はシステムの要求を定義する際に利用される

①アクターはシステム境界の外側に描く

②ユースケースはシステム境界の内側に描く

③アクターとユースケースを関連でつなぐ

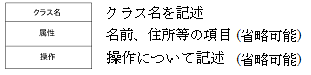

クラス図

クラス図

クラス、属性、クラス間の関係からシステムの構造を記述する静的な構造図

クラス図は次の要素で構成されている

ワークフロー分析

業務に関する一連の作業の流れを図として表すこと。部門間の業務分担や処理の流れを明確にすることができる

機能主導型

機能主導型

処理手順に注目して業務を把握する手法のこと。ワークフロー分析のモデリング手法がこれにあたる

業務プロセスの分析・改善手法

BPR(Business Process Re-engineering)

ビジネスプロセスを再構築することにより、業務スピードの向上や、人件費の削減、競争優位の創出が可能になる手法のこと

BPM(Business Process Management)

業務管理手法の1つで、業務の流れを単位ごとに分析、整理することによって問題点を発見し、最適な作業に改善する管理手法。管理と改善は一回性のものではなく、一定のサイクルをもって常に行われる点が特徴

ワークフローシステム

業務の流れを図示したり、ルール化を行ったりすることで、ネットワーク上で効率よく業務が流れるようにする仕組みを指す。ミスの軽減や確認といった効果が望め、業務の効率化を図ることができる

業務改善および問題解決

身近な業務をシステム化し、コンピュータやネットワークを効果的に活用することで、業務活動を効率的に進めることができる

事前に、経営戦略や事業戦略の基づいて行った業務内容を把握する作業や業務プロセスを整理する作業から、業務上の改善点や問題点を洗い出すし、業務プロセスで問題となっている結果やその原因などを分析、解決する手段を見つけ、業務をどのように改善すれば効率的に行えるのかを考えることが重要

ITの有効活用

業務の改善や効率化を図るためにはITを有効に活用することが求められる。それには業務のシステム化によって図れる効率化や、コミュニケーションを円滑に行うためのツールの導入などの手法がある

IT化の推進

コンピュータリテラシ

コンピュータリテラシ

コンピュータを操作して、目的とする作業を行い、必要な情報を得ることができる知識と能力を持っていること

情報リテラシー

情報リテラシー

情報を自己の目的に適合するように使用できる能力のこと。「情報活用能力」や「情報活用力」、「情報を使いこなす力」とも表現する

| ・コンピュータやアプリケーションソフトウェアなどの情報技術を活用して情報収集 できる ・収集した情報の中から、自分にとって必要なものを取捨選択できる ・自分でまとめた情報を発信できる ・収集した情報を集計してその結果を分析できる ・収集した情報から傾向を読み取れる |

システム化による業務の効率化

オフィスツールの導入

オフィスツールの導入

既存業務の効率化を図ることが可能。目的やコストに合ったソフトウェアを選択することが重要

ネットワークの構築

ネットワークの構築

プログラムやデータなどのソフトウェア、記憶装置やプリンタなどのハードウェアの共有により、コストダウンや作業効率の効率化を実現できる

グループウェアの導入

グループウェアの導入

電子メール、掲示板、ライブラリ、ワークフロー機能を有効に活用することで、大幅なペーパーレス化を図り、業務のノウハウや基礎データの共有化により、情報の共有を図る。また、情報伝達の迅速化、正確化が向上する

ソフトウェアパッケージの導入

ソフトウェアパッケージの導入

会計業務ソフトや販売管理ソフトなど、汎用的な業務の機能がひとつにまとめられているビジネスシステムのソフトウェアパッケージを導入することで、経営効率を高め、業務改善を図ることもできる。また、保守もソフトウェアパッケージの開発元に依頼できるため、安価に導入できる

個別の情報システムの開発

個別の情報システムの開発

自社の業務に合わせて一から開発するため、必要な機能だけを装備できる

コミュニケーションのためのシステム利用

プロジェクトチーム単位、あるいは、部署、部門単位で社員同士がコミュニケーションを図ることは業務の効率化を図る上でも大切

電子メール

電子メール

ネットワークを通じて、世界中の人とメッセージやファイルのやり取りを行える仕組みのことである

電子掲示板(BBS:Bulletin Board System)

電子掲示板(BBS:Bulletin Board System)

メッセージを記録したり、そのメッセージに対して返事を書き込んだりすることができるシステムのこと

テレビ会議

テレビ会議

複数の拠点間において、映像データと音声データをネットワーク上で伝送し、双方向の映像や音声を確認しながら行う会議。相手の表情を見ながら遠隔地同士でディスカッションが行える

チャット

チャット

ネットワークを介してリアルタイムに文字情報のやり取りができるシステム。複数の人と同時に会話するのに便利なツール

ブログ

ブログ

用途は幅広く、個人の日記的なものから、手軽な意見表明の場として、時事問題などについて論説するものがある。また、企業やクリエイター集団が、対外的な活動日誌などという位置づけで自社公式サイト内にブログを公開している事も多い。情報のリンクやコメントなどを活用することで多方向への情報提供が行える

SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)

SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)

参加するユーザが互いに自分の趣味、好み、友人、社会生活などのことを公開しあったりしながら、幅広いコミュニケーションを取り合うことを目的としたコミュニティ型のWebサイト。自在なコミュニティを作ることができる柔軟なコミュニケーション環境の構築が行えるので、これを活用してビジネスを円滑に進めるケースも増えている。Mixi、GREE、Yahoo! Daysなど

IT化における問題点

情報倫理

情報倫理

情報を扱う上で必要とされる道徳のこと。または、情報社会において注意すべきこと。著作権などの知的財産権、プライバシー権などに注意する必要がある。インターネットなどの情報通信を利用する際のネチケットにも配慮する必要がある

デジタルディバイド(情報格差)

デジタルディバイド(情報格差)

パソコンやインターネットなどの情報技術(IT)を使いこなせる者と使いこなせない者の間に生じる、待遇や貧富、機会の格差。個人間の格差の他に、国家間、地域間の格差を指す場合もある

ソリューションビジネス

ソリューションとは

システム化によって問題の解決を図る手法のこと。業務の改善のために必要な解決方法を提示するには、正しく問題点を認識しなければならない。顧客の要望に応じた解決策を提案し、最適なソリューションで問題解決を支援する

ソリューションの形態用

ソリューションにはいくつかの方法がある。システム化を提案するビジネスにはソフトウェアパッケージの導入をはじめ、さまざまな形態がある

SOA(Service-Oriented Architecture)

「サービス指向アーキテクチャ」と呼ばれる手法のこと。ソフトウェアの機能やパーツを独立したサービスとして組み合わせることで、システム全体を構築する。個々のソフトウェアはどのシステムとも連携できるよう標準化されているので、サービスを個々に利用、組み合わせて使うことによりシステム変更などにおいても素早く導入することが可能

ASP(Application Service Provider)

インターネットを使い、ソフトウェアを配信するサービスのこと。利用者は、事業者のサーバにアクセスし、各種ソフトウェアを利用。社内にシステムを置く必要がなく、ソフトウェアのバージョン管理なども事業者に任せることができるため、管理や運用コストを削減することが可能。ASPは、企業ごとにサーバを用意する「シングルテナント方式」を定義とすることもある

SaaS(Software as a Service)

インターネットを利用してソフトウェアの機能を必要に応じて提供するサービスのこと。ASPと同じく、利用者は事業者のサーバにアクセスして契約に応じた機能を使う。メリットもASPとほぼ同じであり、SaaSとASPは同義とする意見もある。SaaSは、複数の企業でサーバを共有する「マルチテナント方式」を定義とすることもある

クラウドコンピューティング

従来は手元のコンピュータで管理・利用していたようなソフトウェアやデータなどを、インターネットなどのネットワークを通じてサービスの形で必要に応じて利用する仕組み。ユーザは必要最低限の機器構成でOK。インターネットを利用してソフトウェアの配信などを行うASPやSaaSなどのサービスと、ストレージサービスなど仮想ハードウェアを利用するサービスを同時に利用できるのが特徴

ストレージサービス

ストレージサービス

インターネット上などのサーバの一区画を、データの保存用として間借りするサービス。インターネット上にデータを保存しておくと、インターネットに接続可能な場所からいつでもアクセス可能

アウトソーシング

情報システム開発や運用・保守のすべて・ほとんどを会社外部の専門業者に委託すること。「外部委託」

オフショアアウトソーシング

オフショアアウトソーシング

アウトソーシングの中でも、比較的人件費などの経費の安い海外のサービス提供者に自社の業務の一部を委託する形態のこと

システムインテグレーション

システムインテグレーション

情報システムの設計、開発、テスト、運用・保守など一括したサービスを提供する事業形態のこと

ホスティングサービス

インターネットに情報を発信するサーバの容量の一部を間貸しするサービス。アウトソーシングの一種で、データの共有用の「共有サーバ」や「専用サーバ」といったサービスを提供する「レンタルサーバ」などがその代表。一般的には、サービス提供業者が電源、サーバ、ネットワーク機器、インターネット接続等のインフラを用意し。共用(共有)サーバサービスのようにサーバの一部をユーザが利用したり、専用サーバサービスのような、サーバ1台を丸ごと利用者が使えるサービスを表す。環境をユーザ自身が用意しなくても良いので、導入、運用に関してはコストを削減できるという特徴があり。一方、OSなどの環境が制限されてしまう、入館が出来ないなど自由度の面ではハウジングには及ばない

レンタルサーバ

レンタルサーバ

サーバの一区画を間借りするホスティングサービスの一種

ハウジングサービス

ハウジングとは、契約者自身が独自の機材を持ち込み、サービスを提供する形態を指す。通信回線の高速化が要求されるケースで多く利用される。ホスティングと似ているが、ホスティングに比べサーバの機種、OS等の環境、ネットワーク構成、拡張性、セキュリティ対策等を柔軟に構成することができる。開発中、開発済みのシステムが存在する場合開発環境をそのままサービス環境とすることもできるためサービスの立ち上げもスピーディ。また、事業規模に伴いシステムを拡張されるといった場合にも的確に対応することが出来る

ホスティングとハウジングの違い

|