サービスマネジメント(1)

サービスマネジメント

サービスマネジメント

情報システムを安全かつ効率的に運用し、利用者に対するサービスの品質を維持・向上させる活動

ITサービスマネジメント

IT部門の業務を「ITサービス」として捉え、体系化することでIT運用の効率化を図り、可用性をはじめとするサービス品質を向上させるための運用管理のこと。例えば、ビジネスに求められるITは基本的にストップさせることができない。サーバに故障などのトラブルが生じた場合でも、すぐに復旧し使い続けられるような仕組みが必要となる。あらゆる技術やサービスを駆使して、安定的で高品質なITサービスを利用者に提供することが求められる

ITIL(Information Technology Infrastructure Library)

TILとは、企業情報システムの運用管理の先進事例を体系的に集めた書籍のこと。英国の政府機関がとりまとめたもので、システムの運用管理業務の質向上を目指す企業にとってバイブル的存在

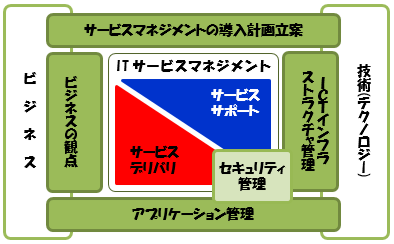

ITILの体系図

ITILの構成

ITILでは運用管理業務を大きく7つに分類し、それぞれについて運用手法や業務プロセス、ガイドラインなどを文書化している

| サービスサポート | 日々の運用とサポートに関するガイドライン。利用者がITサービスを適切に利用できるようにサポートするための手法を解説。 |

|---|---|

| サービスデリバリ | 中長期的な計画と改善に関するガイドライン。ITサービスの投資効果や可能性など、Iサービスを適切に提供するための手法を解説。 |

| サービスマネジメントの導入計画の立案 | ITサービスマネジメントの導入計画について解説。 |

| ビジネスの観点 | ビジネスに焦点をあてて、サービスサポートとサービスデリバリのベストプラクティスを解説。 |

| アプリケーション管理 | ソフトウェアのライフサイクルと投資効果について解説 |

| ICTインフラストラクチャ管理 | 情報及び通信技術のインフラ環境を維持するためのベストプラクティスを解説 |

| セキュリティ管理 | データの安全性と機密性について解説。 |

※中でも、ITサービスマネジメントの中核となる「サービスサポート」、「サービスデリバリ」は、特に重要視されている。サービスサポートのブックカバーが青いことから「青本」、サービスデリバリのブックカバーが赤いことから「赤本」と通称で呼ばれることもある

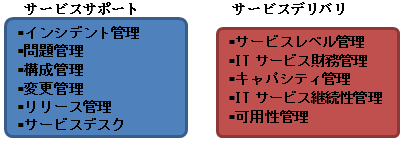

サービスサポート

サービスの運用をサポートするためのプロセス。ITILのフレームワークのひとつ。5つのプロセスと、サービスデスクで構成され、これらのプロセスを実施することで、ITサービスを一元的に管理する

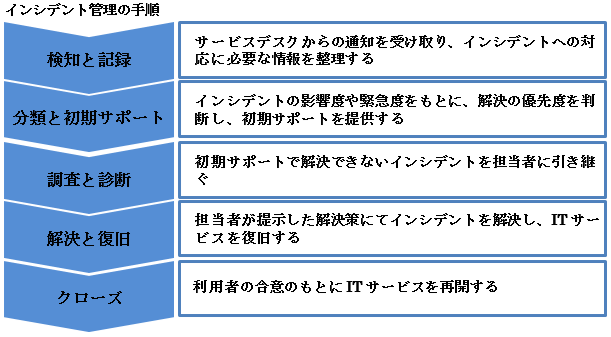

インシデント管理

インシデント発生時にサービスの中断時間やほかの業務への影響を最小限に抑え、早急に通常のサービスに戻ることを前提とした活動のこと。ITサービス品質の阻害、低下のイベントをコントロールする。「インシデント(Incident)」の本来の意味は、出来事、偶発的な事件、とあるように、サーバの突然の障害や、ソフトウェアを操作しているうちに偶発的に発見されたバグなど、さまざまな事象がある。これらに対する対処法や回避方法などを管理し、インシデントの迅速な解決を行う

ヒヤリ・ハット

ヒヤリ・ハット

重大なインシデントに至らなかったが、その一歩手前の状態のこと。インシデント管理では、ヒヤリ・ハットの教訓を生かすための管理も行う

問題管理

インシデントの発生原因を特定し、再発防止策を提示する活動のこと。インシデントの原因を「問題」として捉える。原因の調査を行い、問題の分析、予防措置の明確化などを行う

構成管理

ITサービスを構成するハードウェアやソフトウェアなどの構成情報を正確に管理し、より良いITサービスを提供するためにそれらを維持する

| ・組織が所有する情報資産を正確に把握する ・機器の維持コストを正確に把握し、予算の策定やコスト削減に役立てる ・ライセンス管理や情報セキュリティ管理を効率化する ・規定外の情報資産の使用を禁止し、法令遵守を徹底する |

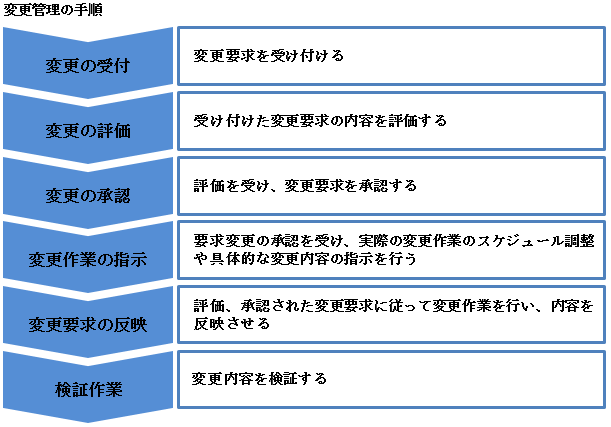

変更管理

問題管理で明確になった解決策や、ライフサイクルに応じて必要になった構成の変更などについての「変更要求」を受け、ITサービスの構成の変更を検討する。承認された変更要求はリリース管理へと引き継ぐ

変更要求

変更要求

ハードウェアやソフトウェア、ドキュメント、手順などに関する変更を要求すること

リリース管理

変更管理で検討した構成の変更作業を行う。変更後のITサービスの安定した提供を保証する必要もある。また、リリース(変更管理で承認された変更)に必要なハードウェアやソフトウェアなどを新しく調達した場合は、構成管理への引き継ぎも必要となる

サービスデスク

サービスサポートのための一つの機能。「ヘルプデスク」「コールセンター」「ユーザーサポート」などと呼ばれる。ユーザからの問い合わせ窓口として機能し、ユーザと対話するための唯一の存在となる。問い合わせ内容に対するインシデント管理を行い、最終的な責任をすべて負う。サービスデスクはITマネジメントの中核的存在となる。受付方法は電話、メール、FAXなど。受け付けた問い合わせた内容は、データベースに登録し、よくある問い合わせとしてWebページに公開したり、内容を分析して製品やサービスの改善に役立てたりする

| ・顧客サービスが向上し、顧客満足度が高まる ・製品やサービスに対する顧客の声を収集し、次の戦略に活かす ・サポートに関するさまざまな情報やノウハウを共有し、有効活用する ・利用者からの問い合わせに対しての対応状況を正確に把握する |

サービスデリバリ

ITサービスを中長期的に計画・改善するためのプロセス。ITILのフレームワークのひとつ。5つのプロセスで構成され、これらのプロセスを実施することで、安定したITサービスを提供する

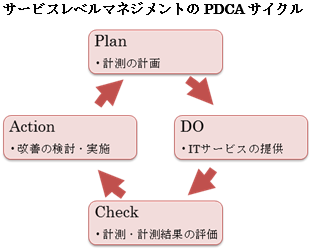

サービスレベル管理

顧客とITサービス提供者の間で合意としたサービスレベルを維持・改善していくプロセスのこと。品質を確保し、安定したITサービスを提供するために「サービスレベル合意書(SLA)」や「サービスレベルマネジメント(SLM)」を実施し、運用・管理を行う

サービスレベル合意書(SLA)

サービスレベル合意書(SLA)

ITサービス提供者と顧客の間で同意されたサービス内容の合意書「品質保証契約」のこと。提供するITサービスの品質と範囲を明文化し、顧客との合意に基づいて運用管理するために取り交わされる。サービスは物理的な実体のある製品に比べて内容が分かりづらく、提供者と委託者の間で何がどの程度行われるのかに関する認識の食い違いが生じる可能性が高い。特に中長期にわたって提供されるサービスの場合、「最初はよかったが、次第に品質が下がった」「いい場合もあれば、悪い場合もある」といったことが少なくない。そこで、サービスレベルを数値によって明示的・定量的に定義することで、役割と責任の所在について"あいまいさ"を排除し、ルールを定めておくのがSLA

サービスレベルマネジメント(SLM)

サービスレベルマネジメント(SLM)

契約したサービスレベルが守られているかどうかを計測し、サービスレベルの維持・向上を図る管理方法のこと

ITサービス財務管理

提供するITサービスに必要なコストを管理するプロセスのこと。ITサービスの範囲やレベルによって必要なコストが変わるため、必要なサービスを明確にし、全体的に財務状況をコントロールしていくことが必要。コストを正確に把握することで、コストの最適化を促し、「TCO」の削減にもつながる

TCO

TCO

コンピュータのハードウェアやソフトウェアの購入費用、利用者に対する教育費用、運用にかかわる費用、システムの保守費用、システムトラブルの影響による損失費用などを統合した費用のこと

キャパシティ管理

予算や費用対効果を考慮しつつ、必要な性能要件を満たすようなサービスを開発できるように管理するプロセスのこと。「キャパシティ」とは、システムを構成するハードウェア、ソフトウェア、ネットワークなどの処理能力のこと。ここでは、CPUやメモリの使用率、ファイルの使用量、ネットワークの利用率などを対象として管理する

ITサービス継続性管理

地震、火災などの災害があった場合でも、ITサービスが停止しないように、また停止したとしても、被害・影響を最小限にすることを目的としたプロセスのこと。継続させるためにも、顧客と契約した範囲内でITサービスを復旧させ、事業を持続することが重要

可用性管理

定められた期間において要求されるサービスを絶やすことなく提供できるように管理するプロセスのこと。ITサービス持続性管理は、災害を想定したプロセスであるのに対し、可用性管理は、インシデント発生時のサービス停止期間の短縮や機器の障害予測や検出といった日々の活動を重要視する

ファシリティマネジメント

建物や設備などの資源が最適な状態となるように改善するための考え方。「ファシリティ(Facility)」は施設という意味がある。このため一般的には「施設管理」と呼ばれることもある。不動産業では以前から活用されていた管理方法で、これをITにも応用することで、情報システムを最適な状態で管理することを目的としている

システム環境の整備

コンピュータやネットワークなどのシステム環境や施設、設備を維持・保全するシステム環境を構築する必要がある。一般的には災害対策のための機能や防犯対策を施す

| ・停電や瞬電対策として、一般的には無停電電源装置を設定する ・サージプロテクト機能のあるOAタップを使用する ・耐震対策として、機器の転倒防止、落下防止のため、情報機器は振動の少ない 安定した場所に設定する。また地震による揺れを吸収したり、弱めたりする免震 床の設置を考慮する |

無停電電源装置(UPS)

無停電電源装置(UPS)

停電や瞬電の際に電源の供給が停止してしまうことを防ぐ。小型のバッテリが搭載されているので、数分?数十分の間なら接続された機器へ電源を供給することができる。時間が有限なので、UPSが稼働している間に、すみやかにデータの保存やシステムの停止をしなければならない。また、定期的なバッテリ交換をしないと機能が発揮できないため、保守を行う必要がある

サージプロテクト

サージプロテクト

「サージ」とは、瞬間的に発生する異常に高い電圧のこと。落雷などにより施設の周囲に異常電圧が発生した場合、電線や電話回線を通じて電流が逆流しコンピュータや機器類が壊れてしまうことがある。これを防ぐためにサージプロテクト機能を搭載したOAタップやモデムを利用すると被害を最小限にすることができる

自家発電装置

自家発電装置

停電などにより主電源が使えなくなった場合に、専用のコンセントから電力を供給する装置のこと。太陽発電装置、風力発電装置、ディーゼル発電装置、ガス発電装置などがある。一般的には通常時は使用しないことが多く、いざというときのために、定期的に点検を行っておくことが重要

免震装置

免震装置

データセンターの基礎部分や各階の間などに設置され、地震の際に建物の揺れそのものを抑える装置のこと。コンピュータやネットワークなどの機器を振動から守り、災害による故障や破損を回避できるため、有効な事業継続装置のひとつ。床に設置する「床免震」、機器の下に設置する「機器免震」などがある

セキュリティワイヤ

セキュリティワイヤ

ノートパソコンなどの軽量で持ち運びやすい機器類は盗難にあう可能性がある。設置する際、移動しづらい大型デスクや棚、あるいは、支柱などにワイヤで結び付けておくことで、盗難防止を図ることができる。セキュリティワイヤはキーロック式なので、キーの保有者はいつでもワイヤを外すことが可能

入退室管理

入退室管理

施設内への立ち入りを制限するために、IDカード、指紋認証、顔認証などを用いて入退室を管理すること

| ・施設や設備の運営コストを可視化し、コストの最適化を促進する ・施設や設備の戦略的活用に向けた意思決定を支援する ・常に最適な環境の下でITサービスを提供し、顧客満足度を高める ・施設や設備にかかわるトラブルに速やかに対応する ・セキュリティレベルや事業継続性が向上する ・電力量や排熱量を抑え、環境負荷を低減する |

システム管理の維持・保全

システム管理を最適な状況で使用できるように整備したあとは、それらを適切な状態で維持・保存していくことが必要。施設や設備を点検し、減価償却期限をむかえた資産は、新しい資産に移行するなどが必要。システム環境を維持・保全することは、施設や設備の寿命を長期化するだけでなく、快適・安全なITサービスを持続的に提供できる

適切なタイミングで確実に実施するため、管理責任者を配置し、マニュアル類を整備し、明確な維持保全計画を立案、作業を進める。また、計画された保全活動が適正に行われているかを確認するために、定期的な報告・評価を行うことが重要