コンピュータシステム(2)

コンピュータ構成要素

記憶装置

パソコンが処理を行うために必要なデータなどを記憶する装置のこと。「メモリ」と「記憶媒体」がある

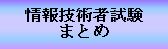

メモリ

コンピュータを動作させる上で、処理に必要なデータやプログラムを記憶しておくための装置の総称

メモリの種類

RAM (Random Access Memory)

RAM (Random Access Memory)

- 電源を切ると記憶している内容が消去される(揮発性)

- データの読み出し、書き込みが可能なメモリ

- メインメモリ、キャッシュメモリに使用

| 比較内容 | DRAM | SRAM |

|---|---|---|

| 容量 | 大きい | 小さい |

| 処理速度 | 遅い | 速い |

| コスト | 安い | 高い |

| リフレッシュ | あり | なし |

| 消費電力 | 多い | 少ない |

※リフレッシュ:記憶されているデータが消失しないように電荷を補充すること

ROM (Read Only Memory)

ROM (Read Only Memory)

- 電源を切っても記憶している内容を保持する(不揮発性)

- 読み出し専門のものと、書き換えが可能なものとがある

- パソコンを動作させる基本的なプログラムを格納

- BIOSの記憶装置やフラッシュメモリに利用

| 種 類 | 特 徴 |

|---|---|

| マスクROM | 製造段階でデータが書き込まれ、その後書き換え不可 |

| EPROM | あとからデータを書き込むことが可能。紫外線を使用してデータを消去可能。 |

| EEPROM | 電気的にデータを消去可能。フラッシュメモリに利用 |

メモリの用途

| 種 類 | 特 徴 |

|---|---|

| メインメモリ | CPUで処理するプログラムやデータを記憶するメモリ。DRAMを使用 |

| キャッシュメモリ | CPUとメインメモリのアクセス速度の違いを吸収し、高速化を図るメモリ コンピュータの多くはキャッシュメモリを複数搭載しており、CPU側から「1次キャッシュメモリ」「2次キャッシュメモリ」と呼ばれる。SRAMを使用 |

| VRAM | ディスプレイに表示する画像データを一時的に記憶する専用メモリ。一般にメインメモリとは別に用意され、グラフィックスアクセラレータボードに組み込まれている。DRAMを使用 |

キャッシュメモリ(cache memory)

キャッシュメモリ(cache memory)

処理装置と主記憶とのデータのやり取りを高速化するためのメモリである。CPUと主記憶の間に設置される。CPUのアクセス速度は高速である。CPUと比べて主記憶のアクセス速度は遅い。この速度差を縮めるためにキャッシュメモリを設置する。このためキャッシュメモリのことを緩衝記憶装置ともいう

主記憶から読み出されたデータをキャッシュメモリに格納し、CPUが同じデータを読み出すとき主記憶から読み出すよりも高速に読み出すことができる

メインメモリの形状

| 形 状 | 特 徴 | データ転送 |

|---|---|---|

| SIMM | 信号ピンの表と裏で同一の信号を流す。デスクトップ型パソコンのメモリ形状として利用され、通常2枚1組で使用。現在、利用が減っている | 32ビット単位 |

| DIMM | 信号ピンの表と裏で別々の信号を流す。ノート型パソコンで利用されている。現在はデスクトップ型パソコンのメモリ形状としても利用されている | 64ビット単位 |

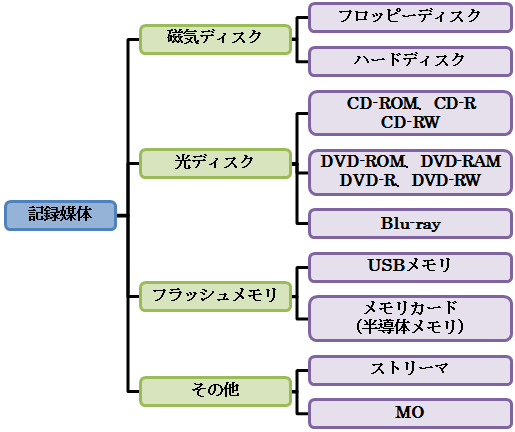

記憶媒体

作成したデータやファイルを記憶する装置。通常はメモリと区分された「補助記憶装置(外部記憶装置)」を指す。記録媒体に記憶したデータは、電源を切っても記憶内容を保持しているため、データの持ち運び、配付ができる。また、記憶容量が大きいため、データやプログラムの保存に利用される。記録媒体にも、アクセス速度や記憶容量がそれぞれ異なる複数の種類がある

磁気ディスク

磁気を利用してデータの読み書きを行う記録媒体

| 記憶装置 | 記録媒体 | 特 徴 | 記憶容量 |

|---|---|---|---|

| FDD (フロッピーディスクドライブ) | フロッピーディスク | 磁性体を塗布した円盤状の薄いフィルムをプラスチックのケースに収めた記録媒体に、データを読み書きする | 720KB |

| HDD (ハードディスクドライブ) | ハード ディスク | 磁性体を塗布した円盤状の金属を複数枚組み合わせた記録媒体に、データを読み書きする。コンピュータの標準的な記録媒体として利用 | 数十GB〜数TB |

磁気ディスクの構造

磁気ディスクの構造

ハードディスクドライブがデータを記録する際の磁気ディスク上の位置情報は、シリンダ、トラック、セクタによって決定される

トラック

トラック

ハードディスクドライブは、磁気ヘッドを固定した状態で磁気ディスクを回転させたときに描かれる同心円状の領域にデータを記録していく。この同心円状の記録領域をトラックという

シリンダ

シリンダ

アクセスアームの先端に配置されている磁気ヘッドは、アクセスアームが互いに固定されているため、すべてが同じ動きをし、そのトラックの位置はすべての磁気ヘッドで同じです。各記憶面上の同一半径のトラック(複数枚の磁気ディスクの同じ位置にあるトラック)をひとまとめにしてシリンダと呼ぶ

セクタ

セクタ

トラックを円の中心から放射状に分割したセクタと呼ばれる領域を、最小の記憶単位としている。多くのパソコンは、1セクタの記憶容量を512バイトに設定

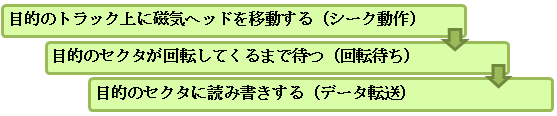

磁気ディスクの読み書き動作の流れ

磁気ディスクの読み書き動作の流れ

断片化(フラグメンテーション)と最適化(デフラグ)

断片化(フラグメンテーション)と最適化(デフラグ)

書き込み・消去を繰り返していくと、連続した大きな空き領域が次第に少なくなり、新たに記録するファイルが小さな断片に分割されて記録されるようになってくる。このような状態に陥ると、メモリ領域の新たな確保、走査に時間がかかるため、コンピュータのパフォーマンスが低下する傾向にある。このような状態のことを「断片化(フラグメンテーション)」という

これを解消する操作のことを「最適化(デフラグメンテーション)」あるいは短縮して「デフラグ」と呼ぶ

磁気ディスクの容量計算

磁気ディスクの容量計算

| 記憶容量を求める計算式 1セクタあたりの記憶容量×1トラックあたりのセクタ数× 1面あたりのトラック数×記憶面数 =[(セクタ長)×(セクタ数/トラック)×(トラック数/面)× 記憶面 ] |

| データを記録するのに必要なセクタ数を求める計算式 データの長さ÷1セクタあたりの記憶容量 ※小数点以下は切り上げること |

光ディスク

レーザ光を利用して、データの読み書きを行う記録媒体のこと

| 記憶装置 | 記録媒体 | 特 徴 | 記憶容量 |

|---|---|---|---|

| CD-ROM ドライブ | CD-ROM | 読み出し専用。ソフトメーカーからアプリケーションソフトを提供するときによく使用 | 650MB 700MB |

| CD-R ドライブ | CD-R | 1回だけ書き込み可。書き込んだデータは読み出し専用となり、消去不可。読み出しは通常のCDドライブで可能。書き込みには専用のドライブが必要 | |

| CD-RW ドライブ | CD-RW | 何回でも書き換え可 読み出し・書き換え共に専用のドライブか必要 | |

| DVD-ROMドライブ | DVD-ROM | 読み出し(再生)専用。データの書き込みや消去は不可一般に市販されている観賞用のDVDはこれ | 片面1層4.7GB 片面2層8.5GB ※両面の場合は倍になる |

| DVD-RAMドライブ | DVD-RAM | ハードディスク同様にデータの保存、書き換え、削除可 | |

| DVD-R ドライブ | DVD-R | 1回だけ書き込み可 書き込みデータは読み出し専用。消去不可 | |

| DVD-RW ドライブ | DVD-RW | 何度でも書き込み可 書き込んだデータをすべて消去し、再度書き込む | |

| Blu-ray ドライブ | Blu-ray | 何度でも書き込み可 大容量の記憶媒体として利用 | 片面1層25GB 片面2層50GB |

フラッシュメモリ

電源を切っても記憶している内容を保持する性質(不揮発性)を持ち、書き換えが可能なメモリ。データの書き換え回数には上限があるが、通常利用の範囲では上限回数を上回ることはほとんどない

| 記録媒体 | 特 徴 | 記憶容量 |

|---|---|---|

| USBメモリ | コンピュータに接続するためのコネクタと一体化しており、小さく可搬性にも優れている | 数十MB〜数百GM |

| SDメモリカード | デジタルカメラや携帯電話など使用 | 数十MB〜数十GM |

| SSD | ハードディスクよりも、消費電力、データ転送速度、衝撃耐久性の面で優れているため、ハードディスクに代わる次世代ドライブとして注目されている | 数GB〜 数TB |

その他

| 記憶装置 | 記録媒体 | 特 徴 | 記憶容量 |

|---|---|---|---|

| ストリーマ (磁気テープ ドライブ) | 磁気テープ | 汎用コンピュータなどで一般的に使用されている磁気テープは、ブロック単位の読み書きごとに起動・停止するが、ストリーマは連続してデータの読み書きを行う。磁気テープの種類には「DAT」や「8mmテープ」などがある。コンピュータでは主にDATを使い、データのバックアップ用に使用 | 数十GB〜数百GB |

| MOドライブ(光磁気ディスクドライブ) | MO | 書き込みはレーザ光と磁気を利用、読み出しはレーザ光だけを利用する。何度でも書き換えることができる。 | 数百MB〜数GB |

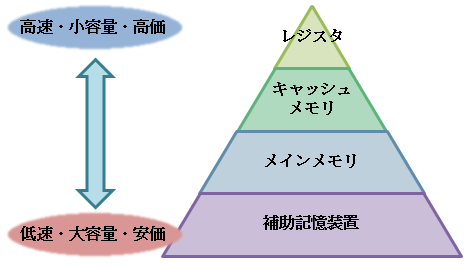

記憶階層

記憶装置にはアクセス速度と記憶容量によって「記憶階層」が生じる。CPU内部で演算処理に使われる超高速記憶装置「レジスタ」、レジスタと主記憶装置の間でアクセス速度の差を埋めるための「キャッシュメモリ」、主記憶装置として利用されるメインメモリ、ハードディスクなどの補助記憶装置とメインメモリのアクセス速度の差を埋めるための「ディスクキャッシュ」、そして補助記憶装置がある

「記憶階層」とは、コンピュータで利用する記憶装置の構造をピラミッド型の階層図で表したもの。通常、データのアクセス速度が遅い記憶装置を下から順に積み重ね、上に積み重なるほどCPUからの位置が近くアクセス速度の速い記憶装置になる