企業と法務(4)

法務

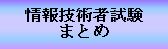

知的財産権

著作権

創作者により創作的に表現されたものを保護する権利

| 保護の対象 | プログラムやデータベース、ホームページ、素材集、映画など |

|---|---|

| 保護期間 | 著作者の死後50年(法人は発表後50年、映画は公表後70年) |

| 権利の登録 | 不要 |

著作人格権

著作者の気持ちや感情、良心を保護するための著作者だけがもつ固有の権利のこと、著作者に属するもので、 基本的に譲渡や相続の対象はならない。保護期間は永久的なものと考えられている

| 著作者人格権 | 内容 |

|---|---|

| 公表権 | 公表時期や方法を決定する権利 |

| 氏名表示権 | 公表時の氏名表示や実名かどうかを決定する権利 |

| 同一性保持権 | 著作物を勝手に改変されない権利 |

著作財産権(著作権)

著作物に関する財産的なものを保護する権利のこと。保護時間は原則として、著作者の死後50年、 法人では発表後50年となっている。財産という観点から、一部または全部の譲渡・相続可能

| 著作財産権 | 内容 |

|---|---|

| 複製権 | コピーや写真、録音や録画などの方法により複製する権利 |

| 翻訳権 | 著作物を翻訳、編曲などをする権利 |

| 借与権 | 著作物(映画を除く)を複製したものを提供する権利 |

| 公衆送信権 | 著作物を放送、公衆からの要求に基づいてサーバから情報を自動送信する権利 |

| 上映権 | 著作物のうち映画を上映する権利 |

| 口述権 | 著作物を朗読などの方法で伝える権利 |

著作隣接権

著作隣接権

演奏家や放送事業者などの著作物の伝達に重要な役割を果たす者が持つ権利。コンサートなどの実演を勝手に 録音することを禁じている。保護期間は実演後50年

白書の転載

白書の転載

白書は、国、地方公共団体の機関、独立行政法人などが発表する報告書であるため、 転載禁止などの表示がない限り、説明の材料として転載可能

ホームページの知的財産権

ホームページについては、著作権法第10条1項に定められている著作物の具体的例示には入っていない。

しかし、ホームページの表現に独創性があれば、著作物として保護されると考えられている。

ホームページの作成を外部に依頼する場合は、著作権の帰属について明確にしておくことが必要

また、ホームページに掲載する情報について、他人の著作権を侵害しないようにすること

産業財産権

工業製品に対し、利用や所有を保護する権利

| 保護の対象 | アイデアや発明、デザイン、マーク、商品名など |

|---|---|

| 保護期間 | 10年~20年 |

| 権利の登録 | 必要 |

工業製品のアイデアや発見、デザイン、ロゴマークなどを独占的に使用する権利を与え、 模造防止のために保護する権利。これらの権利は、特許庁で所管する

| 産業財産権 | 保護の対象 | 関連する法律 | 保護期間 |

|---|---|---|---|

| 特許権 | アイデアや発明 | 特許法 | 出願から20年 |

| 実用新案権 | 物品の形状や構造に関するアイデアや工夫 | 実用新案法 | 出願から10年 |

| 意匠権 | 意匠(物品のデザインや装飾) | 意匠法 | 登録から20年 |

| 商標権 | 商標(商品の目印となるマークや商品名など) | 商標法 | 登録から10年(延長可) |

ビジネスモデル特許

ビジネスモデル特許

ビジネスの仕組みを特許化したもの。特にITの進歩に伴い、ビジネスの方法にITを採り入れ、事業として何を行い、 どこで収益を上げるかを具体化する

不正競争防止法

不正な競争行為を規制するために制定された法律。営業秘密、アイデアの盗用、商品の模倣、競争相手にとって不利な風評 を流すことなど。適正な競争を破壊するような違法行為を取り締まる目的で制定。違反者に対してその違反行為の差し止めや 信用の回復措置を請求したり、損害賠償請求を容易にしたり、違反行為によっては刑事告訴をしたりすることができる

|

・他人の著名なブランドを用い、その宣伝効果を利用する行為 ・本物とそっくりなコピー商品を、本物が発売された日から3年以内に販売する行為 ・他社の製造技術情報や顧客情報などの機密情報を、詐欺や窃盗などの不正な手段で入手し 使用する行為 ・商品に原産地や品質、内容、製造方法、用途、数量などについて、虚偽の情報を表示する行為 ・競争関係にある他人に対する、営業上の信用を害する虚偽の事実を述べたり噂で流したりする 行為 |

ソフトウェアライセンス

ソフトウェアメーカーが購入者に対して許諾する、ソフトウェアを使用する権利のこと

ソフトウェアと著作権

ソフトウェアは著作権法による保護の対象

| 分野 | 保護の対象 | 保護の対象外 |

|---|---|---|

| プログラム関連 | プログラム本体 (ソースプログラム/オブジェクトプログラム /応用プログラム/オペレーティングシステム) | プログラムのための解法 アルゴリズム プログラム作成用の言語 規約 |

| データ関連 | データベース | データそのもの |

| マルチメディア関連 | ホームページ 素材集としての静止画像 素材集としての動画像 素材集としての音声 |

パブリックドメイン・ソフトウェア

パブリックドメイン・ソフトウェア

著作権が放棄されたソフトウェア。無料で利用でき、自由に改変する事もできる

ソフトウェア コピーの禁止

ソフトウェアは、著作権者の許可なく複製することが禁止されている。契約書に記載されている使用範囲などの内容に同意した場合に限って 使用の権利(ライセンス)が与えられる。一般的には複製は、バックアップなど限られた範囲でのみ許可されている

ライセンス契約(ボリュームライセンス契約)

企業や学校などが大量にソフトウェアを導入する際に、使用するパソコンの台数によって、ソフトウェアライセンスを 購入する契約のこと。コンピュータの台数分のソフトウェアを購入するよりも価格が安くなる。契約の内容は、 ソフトウェアメーカーによって異なる

![]() フリーソフト:無料で配布されるソフトウェアのこと(基本的に複製、再配布、改変は×)

フリーソフト:無料で配布されるソフトウェアのこと(基本的に複製、再配布、改変は×)

![]() シェアウェア:試用して気に入った場合に、購入できるソフトウェアのこと

シェアウェア:試用して気に入った場合に、購入できるソフトウェアのこと

(基本的に複製、再配布、改変は×)

その他の権利

明文化されて法律は存在しないが、判例によって事実上認められている権利

プライバシー権

個人の私的生活を秘匿し、人としての尊厳を守る権利のこと

肖像権

写真やVTRなどに撮影されたり、絵などに描かれたりした個人の像を守る権利のこと。写真やVTR、絵などの著作権は、 撮影した人や描いた人に帰属するが、個人の像である肖像権は、被写体である人に帰属する。そのため、本人の許諾なしに 公開することは、肖像権の侵害になる

パブリシティ権

芸能人やスポーツ選手、その他著名人などに認められる権利。名前や肖像に対する利益性(経済的利益)を保護するもの

セキュリティ関連法規

不正アクセス禁止法

正式名称:不正アクセス行為の禁止等に関する法律

他人の識別符号を無断で入力する行為

他人のユーザID・パスワードを無断で使用し、正規ユーザに成りすまし、コンピュータを利用できるようにする行為

1年以下の懲役または50万円以下の罰金

識別符号以外の情報または指令を入力する行為

開いているポートやセキュリティホールを利用し、不正な方法でシステムに侵入し、コンピュータを利用できるようにする行為

1年以下の懲役または50万円以下の罰金

不正アクセス行為を助長する行為

他人のユーザID/パスワードを、その正規ユーザや管理者以外の人間に提供し、不正なアクセスと助長する行為

30万円以下の罰金

不正アクセスの防止策

アクセス管理者に不正アクセス行為から防御する措置を講ずること促している

|

・ユーザIDとパスワードの管理の徹底 ・セキュリティホールをふさぐ ・暗号化と電子署名を利用する ・アクセス権を設定する |

識別記号

識別記号

ユーザIDやパスワードに指紋、声紋、虹彩など本人を識別するためのもの

ポート

ポート

コンピュータがネットワーク通信をするための出入り口となるもの

労働関連法規・取引関連法規

労働関連法規

労働基準法

労働条件に関する基本法規。最低基準の労働条件を定めた法律

背景

背景

労働時間の短縮、完全週休2日制の普及、年次有給休暇の完全取得、時間外労働の削減などの労働時間短縮を 進めやすくするような環境整備を図る目的で法制度化された

目的

目的

使用者(事業主)に対して社会的・経済的に弱い立場にある労働者を保護するものとしている

適用範囲

適用範囲

国籍を問わず、全業種に適用される。親族以外の他人に適用。使用者(事業主)には適用されない

禁止行為と罰則

禁止行為と罰則

| 禁止行為 | 罰則 |

|---|---|

| 強制労働 | 1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金 |

| 中間搾取の排除・最低年齢の違反 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 均等待遇・男女同一賃金の違反 | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 |

| 契約期間・労働条件の明示の違反 | 30万円以下の罰金 |

労使協定

労働基準法で定められた事項について、使用者(事業主)と労働者間で協議して取り決め、締結内容を文書化したもの。 労使協定の締結は各事業所単位で行われ、必ず労働者に周知させること

労働基準監督署へ提出義務のある労使協定

労働基準監督署へ提出義務のある労使協定

|

・時間外労働、休日労働に関する労使協定 ・社内における貯蓄金に関する労使協定 ・専門業務型裁量労働制に関する労使協定 ・一年単位の変形労働時間制に関する労使協定 など |

労働基準監督署へ提出義務のない労使協定

労働基準監督署へ提出義務のない労使協定

|

・レックスタイム制に関する労使協定 ・年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定 ・育児休暇制度・介護休暇制度の適用除外者に関する労使協定 ・賃金控除に関する労使協定 など |

労使協定の効力

労使協定の効力

労働基準法で禁止されている事項を例外的に認めることができる

![]() 免罰的効果:労使協定ある罰則を免れることのできる効果のこと

免罰的効果:労使協定ある罰則を免れることのできる効果のこと

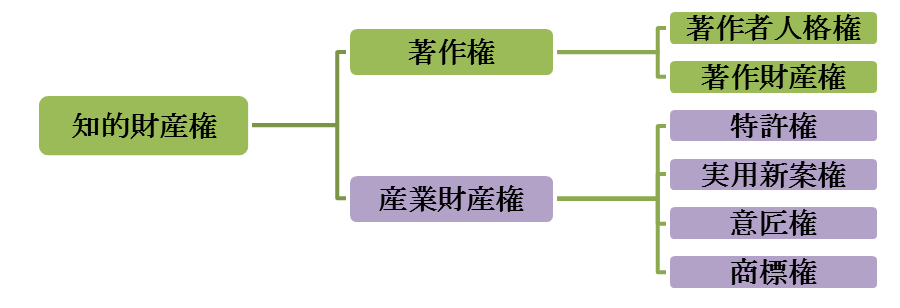

労働者派遣法

派遣で働くスタッフの権利を守るため、派遣会社や派遣先企業が守るべきルールを定めた法律

|

・派遣期間の期限の見直し ・派遣先による派遣労働者の雇用制度の見直し ・派遣対象業務の拡大 ・派遣元責任者の業務見直し ・派遣先責任者の業務見直し など |

![]() 出向:会社に籍を残したまま子会社などの関連会社や取引先などに出向いて勤務すること

出向:会社に籍を残したまま子会社などの関連会社や取引先などに出向いて勤務すること

守秘義務契約 (機密保持契約、NDA)

機密情報に触れる可能性のある者に対し、職務上知り得た情報を特定の目的以外に利用したり、 第三者に漏えいしたりしないことを約束する契約のこと

|

主な契約内容 ・守るべき情報の特定 ・管理方法 ・外部委託等に伴う第三者への開示条件 ・複製の可否 ・使用目的 ・資料の返却や廃棄義務の有無 など |

契約類型

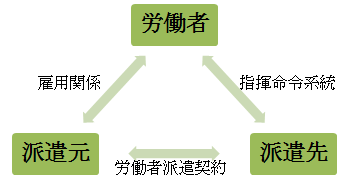

委任契約

委任契約

契約した内容の完成を目的とした契約(事業主となる)

委任者が、受任者に対して業務を委託し、受任者がそれを承諾することによって成立する契約。

何らかの処理が行われれば業務が完成していなくても報酬が支払われる。受任者は委任者の承諾がない限り、第三者に業務を委託することはできない

請負契約

請負契約

契約した業務の処理を行う契約(事業主となる)

注文者が請負人に業務を依頼し、その業務が完成した場合に

報酬を支払うことを約束する契約のこと。請負人は原則的に下請人を使用して仕事を行うことができる

雇用契約

雇用契約

一般的な労働契約。「正社員「契約社員」「アルバイト」など

取引関連法規

下請法 (下請代金支払遅延等防止法)

下請代金の支払遅延等を防止することによって、親事業者の下請事業者に対する取引を公正にするとともに、下請事業者の利益を保護することを目的としている。 情報成果物政策委託(ソフトウェア、プログラム、データベース、Webコンテンツなど)にまで拡大されている

PL法 (製造物責任法)

製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規のことをいう

その他の法律・ガイドライン・技術者倫理

コンプライアンス (法令遵守)

法制度を始め、企業倫理や行動規範などを含めたあらゆるルールを遵守すること

個人情報保護法

個人情報取扱事業者の守るべき義務などを定め、個人情報の実用性に配慮しつつ個人の権利利益を目的とした法律

|

禁止事項 ・個人情報の理療目的を超えて取り扱う ・個人情報を不正な手段で取得する ・個人情報を取得する際に利用目的を通知・公表しない ・個人情報が漏えい、減失、き損の危険性にさらされた状態で管理されている ・個人情報を取り扱う組織や委託先の従業員の管理が行き届いていない (自由に個人情報を外部に持ち出すなどの行為が行われている) ・個人情報がその本人の同意なしで第三者に提供される ・本人からの個人情報の開示、訂正、利用停止などの要求が来ても処理を行わない ・個人情報を本人に開示しない ・個人情報の利用や第三者への提供を本人の求めがあっても停止しない ・個人情報を開示する際の手数料が合法的な金額の範囲ではない |

主務大臣は改善の命令を下すことができる。その後も違反している場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金。主務大臣からの聴取に対して、

未報告、虚偽報告の場合30万円以下の罰金

![]() 個人情報取扱事業者:5000件以上のデータベース化された個人情報を取り扱う事業者のこと

個人情報取扱事業者:5000件以上のデータベース化された個人情報を取り扱う事業者のこと

迷惑メール関連法

DMや広告などの電子メールを不特定多数の人に大量に送信することによって、トラブルが起こることを防止する目的で制定された法律 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」

プロバイダ法法

インターネットよって権利の侵害があった場合について、①特定電気通信役務提供者(プロバイダ)の損害賠償責任の制限②発信者情報の開示を請求する権利につき定めるもの

各種基準法

企業における情報セキュリティに関する規範

コンピュータウイルス対策基準

コンピュータウイルス対策基準

コンピュータウイルスの感染予防、感染した場合の発見、駆除、復旧などの対策を取りまとめたもの

コンピュータ不正アクセス対策基準

コンピュータ不正アクセス対策基準

情報システムへの不正アクセスの予防、発見、防止、復旧、再発防止などの対策を取りまとめたもの

システム管理基準

システム管理基準

情報システムを持つ企業がどういう対策を取るべきかを取りまとめたもの、情報戦略から企画・開発・運用・保守・共通業務まで システム全般にかかわる広範なガイドラインを提示している

情報倫理

情報社会において注意すべき情報モラル、マナーのこと

![]() ネチケット

ネチケット

ネットワークを利用するうえでのエチケットのこと

|

・機密を保つ必要のある電子メールは暗号化して送信する ・公的な電子メールでは氏名などの身分を明記しない ・大量のデータは送らない 送るときは圧縮する ・不特定多数に広告などの電子メールを送信しない ・チェーンメールを送信しない ・半角カタカナや特殊記号など、機種に依存した文字は使用しない ・公序良俗に反する画像などを扱わない ・他人を誹謗中傷しない |

コーポレートガバナンス

常に企業活動を監視し、経営の透明性や健全性をチェックしたり、経営者や組織による不祥事を防止し対する仕組みとして制定された

|

主な目的 ・経営者の私利私欲による暴走をチェックし、阻止する ・組織ぐるみの違法行為をチェックし、阻止する ・経営の透明性、健全性、遵法性を確認する ・利害関係者への説明責任を徹底する ・迅速かつ適切に情報開示する ・経営者並びに各層の経営管理者の責任を明確にする |

![]() クライシスコミュニケーション

クライシスコミュニケーション

不祥事や緊急事態の発生時に、経過や対応策をマスコミなどに情報開示する時の、迅速かつ適切な判断に基づくコミュニケーション方法のこと

行政機関への情報開示請求

行政機関の保有するすべての行政文書を対象として、誰でもその開示を請求することができる権利

ただし、不開示情報(特定の個人を識別できる個人情報や、公にすると財産権などを侵害する情報など)が含まれる場合はのぞく

標準化関連

品質の向上やコスト削減、共通化、効率化などのために各標準化団体が「標準化」を設定している

標準化団体と規格

ISO

国際標準化機構のこと

ISO9000シリーズ

ISO9000シリーズ

品質管理マネジメントシステムの要求仕様を定めた規格

ISO14000シリーズ

ISO14000シリーズ

環境マネジメントシステムの要求仕様を定めた規格

ISO15408

ISO15408

セキュリティ評価対処となるIT製品やシステムのセキュリティ品質を評価するため規格

日本ではJIS X 5070

ISO/IEC 17799

ISO/IEC 17799

ITセキュリティ管理実施基準とITセキュリティ管理システムの2部構成で、ITセキュリティ管理の実施基準を提供したもの

日本ではJIS X 5080

IEC (International Electrotechnical Commission)

電気および電子分野における国際基準を制定している機関

IEEE

電子部品や通信方式の研究や標準化を行う機関

IEEE802委員会:LANの標準化を行っている

802.3委員会:イーサネットの標準化を行っている

802.11委員会:無線LANの標準化を行っている

![]() デファクトスタンダード

デファクトスタンダード

公式な標準規格ではないが、業界における利用率が高く、事実上の業界基準となっているもの

![]() グリーンIT

グリーンIT

IT機器を利用することで社会全体の省エネや環境保護につなげようとする考え方のこと

ITにおける標準化の例

JANコード

バーコードのJIS規格

QRコード

縦横二方向に情報を持つことで、記録できる情報量を増加させたコードのJIS規格