企業と法務(2)

企業活動

OR・IE

OR(Operations Research:オペレーションズリサーチ)

OR(Operations Research:オペレーションズリサーチ)

経営における問題の分析や解決をするための手法。

企業が経営計画を数学的・統計的モデル、アルゴリズムの利用などによって、さまざまな計画に際して最も効率的になるよう決定する科学的技法。数学およびコンピュータの応用分野として発展してきた。

IE(Industrial Engineering:インタストリアルエンジニアリング)

IE(Industrial Engineering:インタストリアルエンジニアリング)

生産現場やサービスにおける問題を改善するための手法。

具体的には、人・機械・材料・方法・エネルギーを効率良く組み合わせて「安くモノづくりを行う」ことを実現するための技術を指す。

業務の把握

ORやIEではさまざまな図解を用いて、業務の分析・解決や改善を行う

| 業務の流れを表現する | 業務フロー |

|---|---|

| 問題の構造を解明する | 連関図、系統図、親和図 |

| 相互関係を表現する | マトリックス図、マトリックスデータ解析 |

| 時間の経過による推移を表現する | Zグラフ |

| 分布を表現する | 分布図、ポートフォリオ |

| 計画や管理に利用する | ガントチャート |

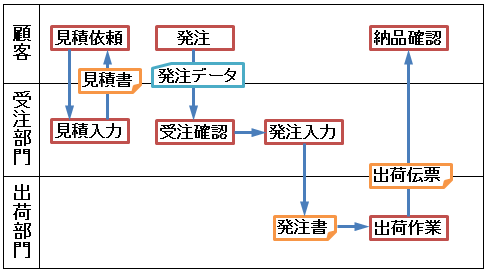

業務フロー

業務に関する一連の流れを図として表したもの。各業務を遂行するにあたり、どの部門がどのような業務を行い、どの部門とどのような関連があるかを簡単に把握できる

「フローチャート」、「ビジネスプロセス図」、「プロセスモデル図」、「プロセスダイアグラム」、また単に「プロセス図」ともいう

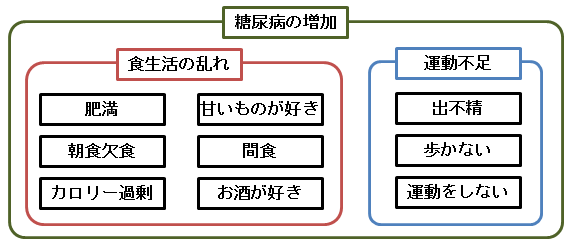

連関図

原因と結果や目的と手段などの関係が複雑でかつ絡み合っている場合,これらの相互関係を図解することによってわかりやすく表現するもの。問題の構造を解明するために、"原因−結果"または、"目的−手段"の関係を矢印で連結して表現する。面の中央に解決したい問題点(または目的)を置き,その周辺に1次要因,2次原因・・・と配置して因果関係を矢線で表示す。さらに,原因間の関係についても矢線を引く。

| 種類 | 使用目的 |

|---|---|

| 原因追求のための連関図 | 問題と要因の関係が絡み合い,どれが原因でどれが結果か簡単にはわからないような複雑な問題を整理する場合に用いる |

| 手段追求のための連関図 | 目的を示して,その目的を達成するための手段を系統的にブレイクダウンする場合に用いる |

| 項目間の関係を見る連関図 | 単純に項目間の関係を見るために用いる |

系統図

問題を解決する手段を見つけるために、"目的−手段"の連鎖を階層的に表現する手法。

目的を達成するための手段や方策を系統的に展開し,その体系を枝分かれにさせて理論的にわかりやすく図式化したもの。左側に達成すべき目標や目的を明記し,それを達成するための1次手段(=方策または要素)をいくつか抽出し,それらを次々にブレイクダウンして2次,3次手段へ展開する手法。

| 種類 | 使用目的 |

|---|---|

| 目的方策型 | 問題解決の方策を得るために用います |

| 構成要素型 | 改善対策の中身を明らかにするために用います |

親和図

データを相互の親和性によってまとめ、グループごとに表札を付け整理、分析する手法です。未来,将来の問題,未知,未経験の分野の問題など、漠然とした問題を整理し、問題点を明確にすることができる。共通性のあるものをグルーピングし,グループの特徴がよくわかる見出しをつけることによって,問題の構造あるいは思考プロセスを支援する

マトリックス図

行と列の見出し部分に分析する要素を配置し、関連を記述することにより問題の解決策を探る手法。

特徴として,関連度合いとしては,◎,◯,△などの記号を記入する

交点から「着想のポイント」を得て,問題解決を進める

重要項目の洗い出しに優れており,特に「テーマ選定」などによく用いられる

※マトリックス:行列という意味

マトリックスデータ解析

マトリックス図でなおかつデータが数値である場合、多変量解析法の主成分分析を使って計算、数値によって点グラフとしてより分かりやすく表す方法。

Zグラフ

時間の経過による推移を表現するグラフのこと

主に経営分析のツールとして利用されることが多い。「移動合計」に着目、分析する。

| 右上がり | 売上は前年に比べ増加傾向にある |

| 平坦 | 売上は前年に比べ横ばい・停滞傾向にある |

| 右下がり | 売上は前年に比べ減少傾向にある |

分布図

それぞれの区分けにどのくらいの個数があるのかを表し、分布を表現するグラフのこと

ポートフォリオ

分布を表現するグラフのこと。さまざまな要因を組み合わせて分析するための図解。グループごとの分布状況や、グループ間の特性・関連性など

を分析するために利用される。独立した2つの軸を取り,個々の事象がどの位置にあるかを示すグラフ。

業界における自社の位置づけの認識や,各製品の戦略的位置づけの認識をするのに用いる主観的に位置づけることもあるが,主成分分析により統計的に行うこともある

マネジメントサイエンス手法

マネジメントサイエンス手法

数学的手法を経営に応用した問題解決手法のこと。時系列分析で、過去の市場における製品の売り上げ推移から将来を予測したり、株価などの投資算出モデルやポートフォリオ分析で意思を決定したりできる。

ガントチャート(活動計画表)

プロジェクト管理や生産管理で使われる帯状の表。作業の予定や実績を横棒で表現したもの

業務分析と業務計画

表やグラフを使ってデータを分析したり、図式化することで業務改善したりすることができる

| 業務の影響度を表現する | パレート図、ABC分析 |

|---|---|

| 作業の順序と日数を表現する | アローダイアグラム |

| 分析を表現する | 散布図、バブルチャート、ヒストグラム |

| 複数項目の比較やバランスを表現する | レーダチャート |

| 工程の状態を表現する | 管理図 |

| 大小関係などを表現する | 棒グラフ |

| 全体に対する割合を表現する | 円グラフ |

| 時間の経過による推移を表現する | 折れ線グラフ |

| 予測を表現する | 回帰分析 |

パレート図

項目別に集計したデータを数値の大きい順に並べた棒グラフと、その累計値を折れ線グラフであらわしたもの

主に、品質不良の原因を表す品質管理や入出庫の頻度を泡ラス在庫管理、売上状況を表す販売管理などで活用される

ABC分析

パレート図を応用し、要素・項目を重要な(大きい)順に並べ、全体の数量に対する比率によって、対象となる項目をA、B、Cの3つのグループに分け、項目の重要度を分析する手法。一般的に、上位70%のグループをA群、70〜90%のグループをB群、残りをC群として管理する。在庫管理や商品発注、販売管理などでABC管理(重点管理)を行う際に、要素項目の重要度や優先度を明らかにするための分析手法

アローダイアグラム

よりよい作業計画を作成するための手法。作業の準備と必要な日数などを矢印で整理して表現する。日程計画法(PERT)の図としても使われます。右の図では、作業Eは作業Cと作業Dの両方が終了した時点で処理が開始できることを示しています。

クリティカルパス

クリティカルパス

日程計画において、全体の日程の中で最も作業日数のかかる経路のこと。右図の例では、作業A→作業B→作業D→作業Eの14日間になる。いずれかの作業に遅れが生じると全体の日程が遅れるため、注意して管理する必要がある

散布図

2つの属性値を縦軸と横軸にとって、2種類のデータ間の相関関係を表したもの

レーダチャート

複数項目の比較やバランスを表現するグラフのこと。3つ以上の項目に対応する放射線の各軸上に、基準値に対する度合いをプロットし、各点を結んで全体のバランスを見る

バブルチャート

散布図の一種ですが、プロットしてあるのが点ではなく、「バブル」というように大きさを持っている。つまり散布図が2つのデータ(縦軸と横軸)だけを表現しているのに対して、バブルチャートは3つのデータを 3次元ではなく2次元で表現する手法。複数のサイトの特徴を比較するために作成されたもの。

3次元ではなく2次元で表現する手法。複数のサイトの特徴を比較するために作成されたもの。

| 長所: | バブルチャートは3次元のデータを2次元で表す |

| 短所: | プロットした数が多くて、重なりが多くなると、表示が隠れて見にくくなることがある円の大きさが直感的に相対比較が難しい |

管理図

品質や製造工程が安定な状況で管理されている状態にあることを判断するために使用するグラフのこと。工程の状態を折れ線グラフで表現したものです。測定したデータをプロットしていき、限界の外側に出た場合や、分布が中心線の片側に偏る場合、従来までの傾向と異なるデータや管理限界線を逸脱したなどのデータの有無から異常の発生を判定する。

ヒストグラム

集計したデータの範囲をいくつかの区間に分け、区間に入るデータの数を棒グラフで表したもの。データの全体像、中心の位置、ばらつきの大きさなどを確認できる。

棒グラフ

各項目を相互に比較するグラフのこと

円グラフ

全体に含まれる項目の比率、割合、シェアを表すグラフのこと

折れ線グラフ

軸の一方に数値、もう一方の軸に経過時間をとり、経過時間ごとの値を結んだグラフのこと。経年変化のような、時間による値の変化を表示する。

回帰分析

散布図を応用したもので2種類のデータ間に相関関係があるときに、その関係を直線で表す手法のこと。

2種類のデータをx、yとした場合、回帰直線はy=ax+b (a:傾き、b:切片)の式で表すことができる。

回帰直線は、最小2乗法で直線を求める。

最小2乗法

最小2乗法

各点と回帰直線からの差の2乗を合計したものが、最小になるような直線を求めること

意思決定

企業は利益を出すために、効率よく業務活動し、コストを抑えるなどの努力が必要。

問題を解決するための意思決定を効率的に行う方法として以下のものがある

特性要因図

業務上問題となっている特性(結果)と、それに関係するとみられる要因(原因)を魚の骨のような図で表す手法のこと「フィッシュボーンチャート」とも呼ばれる。多数の要因を系統立てて整理するのに適している。

業務上問題となっている特性(結果)と、それに関係するとみられる要因(原因)を魚の骨のような図で表す手法のこと「フィッシュボーンチャート」とも呼ばれる。多数の要因を系統立てて整理するのに適している。

シミュレーション

現実に想定される条件を取り入れて、実際に近い状況を作り出して実験する手法

線形計画法(LP法)

線形計画法(LP法)

各点と回帰直線からの差の2乗を合計したものが、最小になるような直線を求めること

待ち行列理論法

待ち行列理論法

一定の制約条件式下にある資源をどのように配分したら最大の効果(利益)を得られるか、を解く手法

在庫管理

企業にとって在庫を管理することは、経営の基礎を支える。在庫は多すぎても少なすぎても×。在庫は常に適量を保つことが◎

ジャストインタイム生産方式

ジャストインタイム生産方式

必要なものを必要な時に必要な量だけ調達する方式(例:トヨタのカンバン方式)

後工程の生産状況に合わせて、必要な部品を前工程から調達し、中間在庫量を最小限にする

MRP(Material Requirements Planning)

MRP(Material Requirements Planning)

生産計画のもとづいて調達すべき部品の正味所要量を算出する方法。「資源所要計画」とも呼ばれる。

| 正味所要量=総所要量−引当可能在庫量 |

経済発注量(EOQ)

経済発注量(EOQ)

在庫を補充する際に、最適な発注量を計算する方法。発注費用と在庫費用の総額を最小化する1回あたりの発注量のこと

- 発注費用・・・1回の発注にかかる費用。1度に発注する数量が多ければ、発注回数が減るので、全体の費用は少なくなる

- 在庫維持費用・・・在庫を抱えることで費用が発生する。在庫数や在庫期間により、在庫費用が増加する

- 在庫総費用・・・発注費用と在庫維持費用を合計した費用

※在庫保管費用と発注費用が交差するところが経済発注量

定量発注方式

定量発注方式

発注する量を定め、その都度、発注する時期を検討する方式のこと。発注点により、発注する時期を決定する。

発注点

発注点

発注するタイミングとなる在庫量のこと

安全在庫

安全在庫

需要が変動することを見越して、欠品を防ぐために余分に確保しておく在庫のこと

納入リードタイム

納入リードタイム

商品を発注してから納入されるまでの期間のこと

| 発注点=1日当たりの平均的使用量×納入リードタイム+安全在庫 |

定期発注方式

定期発注方式

発注する時期(周期)定め、その都度、発注量を検討する方式。その際、発注量を決定するための需要測定の正確さが必要となる。

次のような特徴がある

- 定期的に発注する

- 発注量はそのつど異なる

- 需要変動が割合に大きくても対応可能

- 季節変動にも比較的対応できる

- 発注点手法に比べて在庫量が減る

- 主にA品目に向いている

- リードタイムが長くてもよい

- 事務の手数がかかる

| 発注量=(発注サイクル+納入リードタイム) ×平均使用予定量+安全在庫−在庫量−発注残 |

在庫の評価方法

在庫の評価方法

在庫(棚卸資産)を資産として金額に置き換えて評価する方法

| 種類 | 説明 |

|---|---|

| 先入先出法 | 古い商品から販売されたとみなし、期末棚卸商品の在庫評価を計算する

(新しい商品が在庫となる) |

| 後入後出法 | 新しい商品から販売されたとみなし、期末棚卸商品の在庫評価を計算する

(古い商品が在庫となる) |

| 平均原価法 | 仕入れた商品の平均原価に基づいて、期末棚卸商品の在庫評価を計算する |

| 個別法 | 個々の取得原価に基づいて、期末棚卸商品の在庫評価額を計算する |

減価償却

| 減価 | :機械や建物などの固定資産は、時間が経過するとその資産価値が下がる |

| 減価償却 | :減価償却費が毎年一定の割合で減るという方式 |

| 種類 | 説明 | 計算式 |

|---|---|---|

| 定額法 | 取得価格に対して、毎期、一定金額を減価償却していく方法 | 減価償却費=取得価額×償却率 |

| 定率法 | 個々の取得原価に基づいて、期末棚卸商品の在庫評価額を計算する | 減価償却費=未償却残高×償却率 |

| :省令で定められた「機械・建物・設備などの固定資産が 使用できる耐用年数のこと」。資産の種類ごとに決められている | |

| :設備の購入に要した金額のこと。購入金額のほかに手数料なども含む | |

| :法定起用年数が経過した資産の予測される価値のこと。通常は取得価格の10% | |

| :取得価格から減価償却費を差し引いた残高のこと | |

| :税務上、法定耐用年数に応じて定められている一致率のこと | |

| :耐用年数に応じて規定されている率のこと |

![]() 品質管理のためのQC七つ道具

品質管理のためのQC七つ道具

:定量的な現象分析。すぐに問題点がわかり、説明を容易にするのが目的

- パレート図

- チェックシート

- 管理図

- 特性要因図

- 層別法

- 散布図

- ヒストグラム

![]() 新QC七つ道具

新QC七つ道具

:定性的な分析を狙う。問題の構造を早期に明らかにするのが目的

- 関連図法

- 親和図法

- 系統図法

- アローダイアグラム法

- マトリックス図法

- マトリックスデータ解析法

- PDPC法

問題解決手法

ブレーンストーミング

ルールに従ってグループで意見を出し合うことにより、新たなアイデアを生み出し、問題解決策を導き出す方法

| ルール | 内容 |

|---|---|

| 批判禁止 | 人の意見に対して批判したり、批評したりしない。自由なアイデア抽出を制限するような、 判断・結論は慎む |

| 質より量 | 短時間にできるだけ多くの意見が出るようにする。量は多いほど質の良い解決策が見つかる可能性がある |

| 自由奔放 | 規制概念や固定観念にとらわれず、自由に発言できるようにする。多少テーマから脱線しても、その中にアイデアが隠れていることがある |

| 結合改善 | アイデアとアイデアが結合したり、他人のアイデアを利用して改善したりする。新たなアイデアが創出されることが期待できる |

|

・人数は、5〜8名、多くても10名程度 ・参加者は、同じような階層で上下関係をなくし、自由ないけんをだしやすくする ・場所はリラックスできる環境で行う ・リーダーは、いろいろなアイデアや意見が出る雰囲気を作る ・1時間以上続けるときは、休憩をとる |

ゴードン法

ゴードン法

ブレーンストーミングを応用したアイデア発想法。参加者は本当の課題を知らされていない

KJ法

KJ法

グループの関係を示して、問題点を明確にする手法のことブレーンストーミングなどで、多種多様な情報を収集してカード1枚にひとつの情報を記入し、類似するカードをグループ化する

バズセッション

|

1.6人ほどのグループに分ける 2.リーダーと記録係を決めさせるくする 3.テーマについて自由に10分ほど討議させる 4.テーマについての見解をまとめさせる 5.リーダーにグループの見解を発表させる |