ネットワーク(2)

通信プロトコル

プロトコル

| OSI参照モデル | OSIプロトコル |

|---|---|

| レイヤ7:アプリケーション層 | VTP、MHS、FTAM、CMIP |

| レイヤ6:プレゼンテーション層 | プレゼンテーションプロトコル |

| レイヤ5:セション層 | セッションプロトコル |

| レイヤ4:トランスポート層 | トランスポートプロトコル |

| レイヤ3:ネットワーク層 | CMNS/CONP、CLNS/CLNP、ES-IS、IS-IS |

| レイヤ2:データリンク層 | IEEE802.2、802.3、802.5、FDDI、X.25 |

| レイヤ1:物理層 |

CORBA

CORBA

OMGが定めた分散オブジェクト技術の仕様。ORBとは、分散システム環境でのオブジェクト同士が通信するための機能・ソフトウェアのこと

TCP/IP

TCP/IPプロトコル

インターネットで利用され、多くのネットワークで採用されている標準的なプロトコル

| 層 | プロトコル | 説明 |

|---|---|---|

| アプリケーション | HTTP | HTMLで記述されたファイルを転送 |

| FTP | ファイルを転送 | |

| SMTP | メールのメールサーバへの送信、メールサーバ間の転送 | |

| POP3 | メールサーバからメールを受信 | |

| DNS | IPアドレスとドメイン名を対応付ける | |

| DHCP | IPアドレスの自動割り当てを行う | |

| SNMP | ネットワークの監視を行う | |

| トランスポート | TCP | 信頼性の高いデータ転送サービスを提供 |

| UDP | 信頼性は低いが高速データサービスを提供 | |

| ネットワーク | IP | IPアドレスに基づく経路制御を実現する |

| ARP | IPアドレスから相手のMACアドレスを検知する | |

| RARP | MACアドレスからIPアドレスを求める | |

| ICMP | エラーや制御用のメッセージを送る | |

| RIP | ルーティング情報を交換する | |

| データリンク | PPP | 2点間を接続する |

| プロトコル | ポート番号 | トランスポート層 |

|---|---|---|

| HTTP | 80 | TCP |

| FTP | 20/21 | TCP |

| SMTP | 25 | TCP |

| POP3 | 110 | TCP |

| DNS | 53 | UDP |

| DHCP | 67/68 | UDP |

| SNMP | 161,162 | UDP |

ARP

ARP

IPアドレスからMACアドレスを求めるプロトコル。MACアドレスを求めるには、ARP要求パケット(IPアドレス)を全端末宛に送信する(ブロードキャスト)。該当するIPアドレスの端末は送信端末宛(ユニキャスト)にARP応答パケット(MACアドレス)を送信する

RARP

RARP

外侮記憶装置を持たないデバイスがネットワークに接続した際に、自身のMACアドレスをRARPサーバに通知し、対応するIPアドレスをサーバから受け取るためのプロトコル

SOAP

SOAP

他のコンピュータ上にあるデータやサービスを呼び出すためのプロトコル。XML、HTTPなどをベースとしている

ASN.1

ASN.1

通信プロトコルなどのデータ形式を記述する標準的な記法。A\SNMP、LDAP、S/MIME、SSLなどの多くのプロトコルで利用される

ポート番号

ネットワーク上でコンピュータ同士がデータを交換するプロトコルの一つ。TCP/IPにおいては、IPアドレスにより通信相手のコンピュータを指定するが、そのコンピュータ上で動いている複数のプログラムのうちの一つを通信相手として指定するために、ポート番号を用いる。指定できる番号の範囲はTCPやUDPなどの通信の種類ごとにそれぞれ0〜65535(16ビット符号なし整数)と定められている。これらの番号と、TCPやUDPなどの通信プロトコルの指定の組合せで特定される論理的な通信の口をポートと呼ぶ。IPアドレスを建物の住所に例えるなら、ポート番号は部屋番号に相当する

TCPとUDP

TCP

伝送の信頼性を保証する

伝送の信頼性を保証する

コネクション型の通信を実現

シーケンスコントロール(順序制御)

シーケンスコントロール(順序制御)

送信データの順番を管理することで、データの抜けや到着順の誤りを防止(エンドツーエンドでセグメントを送信し、順序制御や応答確認を行う)

フローコントロール

フローコントロール

相手の受信バッファの大きさに応じて、一度に送るデータ量を変更し、伝送効率を高める

ポート番号の指定

ポート番号の指定

ポート番号により、相手先のプロセスを識別する

コネクション

コネクション

論理的な伝送路のこと。TCPを利用した通信に先立って、コネクションを確立して相手が通信可能であることを確認し、通信の終了後にコネクションを解放する

コネクションの識別は、以下のようにIPアドレスとポート番号で行う

[自分のIPアドレス]+[自分のポート番号]+[相手のIPアドレス]+[相手のポート番号]

ウィンドウサイズ

ウィンドウサイズ

応答を待たずに送信できるデータの大きさ(オクテット数)

確認応答番号

確認応答番号

次に受信すべきデータのシーケンス番号を表す。送信側は次に送るデータのシーケンス番号と返された認識応答番号が同じならば、正常に通信が行われたと判断する

シーケンス番号

シーケンス番号

送信したデータの位置を意味する。送信のたびに、送信したデータの大きさ(オクテット数)が加算される

セグメントサイズ

セグメントサイズ

最大セグメント長は、TCPでコネクション確立時に決められるデータ単位で、IPで分割されない大きさが理想

UDP

コネクションレス

コネクションレス

シーケンスコントロールや確認応答などの仕組みがない

あて先情報は必須

信頼性よりも速度を優先するプロトコル

シンプルな制御で信頼性に欠けるが、通信負荷が低い

IP

ネットワーク層のプロトコル。送信先のアドレスに向けて、データを送り届ける

IPのデータ転送単位をIPパケットと呼ぶ。IPパケットには、送信元IPアドレス、あて先IPアドレス、フラグメンテーションなどの情報が含まれている

アドレッシング

アドレッシング

通信のあて先アドレスを指定する

ルーティング

ルーティング

あて先までのパケットの経路を選択する

フラグメンテーション

フラグメンテーション

上位層のデータをパケット単位に分割して送信し、受信後に元通りに組み立てる

IPアドレス

TCP/IPネットワークで個々の機器を識別するためのアドレス。インターネットでは世界中で唯一の値となるように割り当てられる。32ビットのアドレスを8ビットずつ4つの部分に区切り、それぞれを10進数で表現する

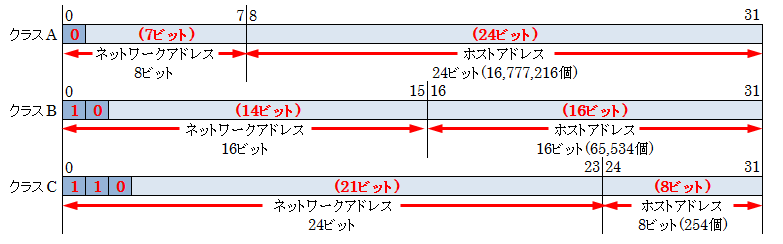

IPアドレスのクラス

IPアドレスのクラス

IPアドレスには、最初のオクテットの値によって、A〜Eの5つのアドレスクラスに分けられる。通常のコンピュータには、ネットワークの規模に応じて、クラスA、クラスB、クラスCがある。クラスA〜Cは、次のような構成になっている

| アドレスクラスD: | 上位4ビットが「1110」で複数のホストに同一のデータを |

|---|---|

| 送信するマルチキャストに利用 | |

| アドレスクラスE: | 上位4ビットが「1111」で実験用 |

ネットワークアドレス・ホストアドレスで表現できるアドレス数

| クラス | ネットワーク規模 | ネットワークアドレス数 | ホストアドレス数 |

|---|---|---|---|

| A | 大規模 | 27-2=126 | 224-2=約1677万 |

| B | 中規模 | 214-2=約1.6万 | 216-2=約6.5万 |

| C | 小規模 | 221-2=約209万 | 28-2=254 |

※ホストアドレス、ネットワークアドレスともにすべて“0”とすべて“1”は特別の目的で使用されるので“-2”をしてアドレス数を出す

(例外:RFC1812に準拠したネットワークではネットワークアドレス数は“-2”しなくてよい)

ブロードキャスト

ブロードキャスト

すべての機器(ホスト)にあてた通信のこと。同一のネットワークアドレスの範囲内のすべての機器のあててパケットを送信する(一斉送信)

ホストアドレスがすべて1 ⇒ブロードキャストアドレス

マルチキャスト

マルチキャスト

指定された複数のあて先と同時に通信すること。先頭ビットが[1110]のクラスDでマルチキャスト用にアドレスを割り当てている。なお、クラスDのアドレスを、機器に割り当てることはない。

サブネットマスク

IPアドレスのネットワークアドレスとホームアドレスを区別するための、32ビットの情報のこと

IPアドレスとサブネットマスクを並べて、サブネットマスクの32ビットの情報の先端から1が連続して要る部分に重なるIPアドレスをネットワークアドレス、それ以降の0が連続している部分に重なるIPアドレスをホストアドレスという。192.168.28.21というIPアドレスを255.255.252.0というサブネットマスク値を使って分割すると、このIPアドレスは、192.168.28というネットワーク上の、ホストアドレス21のホストという意味になる

現在のIPv4アドレスは必ずサブネットマスクとともに表記されるようになっている。サブネットマスクの表記はIPアドレス同様の10進数に変換する方法のほか、サブネットマスクの連続している“1”の数をIPアドレスの後ろに“/nm”という形で付与する「ネットワークプレフィックス表記」という方法もある。上記の例をプレフィックス表記で表すと「192.168.28.21/22」となる

CIDR(Classless Internet Domain Routing)

CIDR(Classless Internet Domain Routing)

IPアドレスのクラスに依存しない、IPアドレスの割当てのこと。ネットワークアドレスの長さをネットワークプレフィックス表記で示す

VLSM(Variable Length Subnet Maskes)

VLSM(Variable Length Subnet Maskes)

サブネットマスクの長さをサブネットごとに変更する方法

グローバルアドレス/プライベートアドレス

グローバルアドレス

グローバルアドレス

インターネットで利用可能なIPアドレス。世界に1つしかないアドレス

プライベートアドレス

プライベートアドレス

グラーバルIPアドレスを取得していなくても、ある範囲のIPアドレスに限り、自由に設定できるIPアドレスのこと。企業内でのローカルなネットワークなどに利用される

| アドレスクラス | プライベートIPアドレスの範囲 |

|---|---|

| アドレスクラスA | 10.0.0.0〜10.255.255.255 |

| アドレスクラスB | 172.16.0.0〜172.31.255.255 |

| アドレスクラスC | 192.168.0.0〜192.168.255.255 |

IPv4/IPv6

| IPv4: | 現在のインターネットで利用されているインターネットのプロトコル |

| アドレスの資源を32ビットで管理 | |

| IPv6: | アドレス資源の枯渇が心配される現行のIPv4をベースに、管理できる |

| アドレス空間を増大、セキュリティ機能の追加、優先度に応じたデータの送信などの改良を次世代インターネットプロトコル。12ビットでアドレスを管理 |

IPアドレスに関する技術

アドレス変換

NAT

NAT

プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスを相互に変換する技術

1対1でアドレスを変換

IPマスカレード/NAPT

IPマスカレード/NAPT

プライベートIPアドレスをグローバルIPアドレスにn対

1でアドレスを変換

社内のネットワークに接続されたすべてのコンピュータで、インターネットへ同時に接続可能

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

IPアドレスを動的に割り当てるためのプロトコル。ネットワーク設定を手動で行わなくてもすぐに適切な設定で接続することができ、ネットワークの設定に詳しくないユーザでも簡単に接続できる。また、ネットワーク管理者は多くのクライアントを容易に一元管理することができる

DHCPリレーエージェント

DHCPリレーエージェント

異なるネットワーク上にあるDHCPクライアントとDHCPサーバ間の通信を中継する装置。また、ルータなどが持つそのような機能。DHCPはブロードキャストによって通信を行うため、通常は、同一のネットワーク上にクライアントとサーバがなければならないが、DHCPリレーエージェントはクライアントが離れたネットワークにあるサーバと通信できるように中継してくれる